É certo que nenhuma sociedade pode se desenvolver sem leis, mas tampouco pode fazê-lo caso estabeleça nelas os limites de sua civilidade. O ethos de um povo é necessariamente composto pelo aperfeiçoamento moral individual que é alimentado por atos como caridade, sacrifício e busca pela transcendência que, pela sua natureza, não poderiam ser matéria de lei humana. É este mesmo requisito de espontaneidade que os torna nobres e nos alcança bens elevados, sendo neles, como nos lembra Aristóteles, que as virtudes se manifestam mais claramente, mais que na mera abstenção de ações básicas, aquelas voltadas para necessidades vulgares. Ainda que estas privações sejam necessárias, já que, conforme ensina São Felipe Néri, não há santidade sem mortificação, nem mesmo os deveres mínimos teriam fundamento moral sem uma fonte prévia de sentido que lhes seja causa final.

É certo que nenhuma sociedade pode se desenvolver sem leis, mas tampouco pode fazê-lo caso estabeleça nelas os limites de sua civilidade. O ethos de um povo é necessariamente composto pelo aperfeiçoamento moral individual que é alimentado por atos como caridade, sacrifício e busca pela transcendência que, pela sua natureza, não poderiam ser matéria de lei humana. É este mesmo requisito de espontaneidade que os torna nobres e nos alcança bens elevados, sendo neles, como nos lembra Aristóteles, que as virtudes se manifestam mais claramente, mais que na mera abstenção de ações básicas, aquelas voltadas para necessidades vulgares. Ainda que estas privações sejam necessárias, já que, conforme ensina São Felipe Néri, não há santidade sem mortificação, nem mesmo os deveres mínimos teriam fundamento moral sem uma fonte prévia de sentido que lhes seja causa final.

Resumidamente, as leis humanas, quando justas não são suficientes para a plenitude do homem e quando contrárias a ela não são justas. Se uma lei reduz a propensão à caridade e promove desarmonia social, ela deve ser desobedecida pelo simples fato de que a virtude e a harmonia são os únicos motivos pelos quais criamos leis em primeiro lugar.

A lei positivada é um substituto temerário para uma fundamentação ontológica da justiça, esta tão relegada por Epicuro a um plano utilitário tendo por isso mesmo subestimado a importância da identidade familiar e pátria. É, contudo, no seio destas instituições proximais ao indivíduo que as melhores virtudes são cultivadas devido à concretude da relação de alteridade que assim se estabelece. Aprendemos moralidade e amor ao lidar com alguém específico e não abstraindo quimeras rousseaunianas de coletividade.

Há, contudo, o imenso risco da fraternidade sem justiça expressa pelo adágio maquiavélico “aos amigos os favores e aos inimigos a lei”, e que só pode decorrer de uma cosmovisão que admite a possibilidade de amor verdadeiro sem fundamento num parâmetro moral absoluto. A jusfilosofia escolástica de autores como os padres jesuítas Francisco Suárez e Luis de Molina é acurada ao aclarar que os privilégios régios eram fundamentados em deveres divinamente ordenados mais que em direitos divinamente concedidos. Sem a subordinação à primeira causa eficiente, que é Deus, e cuja Lei Eterna é universal, é impossível que as relações com o próximo sejam harmoniosas. A função do legislador terreno deve, assim, restringir-se a salvaguardar princípios gerais de limitação negativa à ação humana, inclusive a ação da própria autoridade. Trata-se de um bem econômico cujo provedor, o governante, está subordinado aos entes responsáveis pela ação moral positiva como o indivíduo e a família, e somente a serviço deles pode exercer quaisquer prerrogativas de poder, impedindo a injusta coerção que atenta contra a manutenção desta mesma hierarquia em cujo topo está o Ser. Toda lei que atenta contra a liberdade individual com a desculpa do bem-estar coletivo faz exatamente o contrário ao ameaçar a harmonia social através da perda deste sacramental do Ser absoluto que é o indivíduo.

A preservação do Ser, para usar um termo que Hans Jonas imanentizou, exige que entendamos, como explica Parmênides, que tudo o que somos Nele está contido, mas também que, contrariando o abstracionismo platônico, saibamos que podemos contemplá-Lo por meio das coisas criadas: “Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência, por suas obras”. (Romanos 1,20).

O brasileiro sempre soube muito bem disso e o demonstra quando, apesar de desrespeitar todas as normas de civilidade no trânsito, não hesita em dar passagem ao colega motorista que faça um sinal com a mão e valha-se de um simpático vocativo futebolístico: “- ei corintiano”.

Embora tipificado como “aventureiro” por Sérgio Buarque de Holanda, dotado de uma energia imediatista voltada para o ganho de curto prazo, o povo da Terra de Santa Cruz herda o gregarismo iberista descrito por Gilberto Freyre e se torna capaz de construir relações íntimas, duradouras, calorosas e elevadas a partir de seu círculo proximal. Tanto isso é verdade que a brasilidade pode ser melhor definida pelos elementos comuns da miríade caleidoscópica de “brasis” locais que pelo onírico conceito de unidade nacional que nos foi imposto na Era Vargas. Há uma força civilizatória inquebrantável na roda de amigos que joga sinuca no mesmo boteco, e que cria uma rede de subsidiariedade capaz de vencer qualquer barreira legalista ou racial, mas que contrasta com o oportunismo inconsequente com que cada um deles, individualmente, aproveita-se da legislação trabalhista em seus empregos em bairros distantes.

Sim, somos movidos pela “Lei de Gérson” (o meio-campista contratado para um comercial para afirmar que, como bom brasileiro, gosta de levar vantagem em tudo), mas um ambiente de competição egoísta e impessoal seria contrário a este objetivo. Para contornar o problema, o povo da América Lusófona encontrou no calor humano a maneira de viabilizar seu empreendimento civilizatório. Por pior que sejam as instituições nacionais, o homem cordial brasileiro é capaz de, pela intimidade, civilizar-se de uma forma natural e vívida muito mais profunda que aquela intermediada pela formalidade. Uma escrava como Chica da Silva é capaz de ascender socialmente em plena vigência da escravidão através do amor de João Fernandes de Oliveira, o que aponta para a cordialidade como uma das causas do Brasil ter a felicidade de ser, nas palavras de Gilberto Freyre, “a mais avançada democracia[1] racial do mundo”

Lamentavelmente, porém, os benefícios da hospitalidade brasileira são limitados em escopo e se desvanecem com a distância. Esquecemos o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos que nos ensina que é sendo servo de todos que alcançamos a primazia. Se é na alteridade que encontramos o sentido da nossa existência, segue que somente podemos plenificar estes incontáveis “brasis” exortando-os à obediência à lei natural que, como constata Cícero, consiste na reta razão em conformidade com a natureza. Mais diretamente falando, há uma natureza humana que não pode ser aviltada pelos privilégios que o brasileiro gosta de obter para si e seus protegidos.

A solução, com efeito, não é o abandono do nosso amado jeitinho, mas sua universalização. Ora, não seria este o grande exercício dos santos? Tentar amar a todos como se entes queridos fossem? E é concebível a ideia de amar sem respeito à liberdade alheia que o jeitinho brasileiro preserva? Erra o antropólogo Roberto DaMatta ao afirmar que esta nossa metodologia de solução de problemas é apenas um dos efeitos deletérios da má política, quando se trata de um remédio contra ela. Uma análise mais hoppeana da antropologia cultural brasileira leva à conclusão inversa: a democracia é um regime de governo particularmente danoso ao nosso país e à nossa essência.

O economista John Jewkes é certeiro ao constatar que a dinâmica democrática resulta na organização de grupos de interesse politicamente influentes que, na busca por privilégios às custas do resto da sociedade, acumulam erros econômicos resultando num arranjo que ninguém aprovaria, mas que ninguém consegue combater. Transponha este princípio geral para um país onde vigora a Lei de Gérson. Some-se a isso uma imprudente ataraxia em relação a tudo o que diz respeito à coletividade, esta surgida, segundo Capistrano de Abreu, da atrofia das funções sociais, mas que contrariando sua análise positivista, tem origem na substituição do empreendimento privado pelo planejamento estatal. Eis a fórmula que gera os calhamaços regulatórios, subsídios, barreiras comerciais, monopólios e reivindicações sindicais que condenam a letárgica nação, deitada eternamente em berço esplêndido, a um verdadeiro “hunger games” entre grupos de interesse. Não é sem motivo que Stanislaw Ponte Preta, com seu humor ácido, resumiu: “A prosperidade de alguns homens públicos do Brasil é uma prova evidente de que eles vêm lutando pelo progresso do nosso subdesenvolvimento”.

Ora, se é o acúmulo de leis injustas o flagelo nacional, poucas coisas poderiam ser mais salutares que o jeitinho brasileiro. O que seria de nós se não fôssemos esta cativante terra das leis que não pegam? Universalizar a caridade contida no jeitinho poderia finalmente mover o brasileiro na direção da defesa do bem comum, especialmente da liberdade difusa, fazendo inveja aos engajados povos eslavos que venceram a União Soviética e esmagando o contratualismo positivista que nos assola.

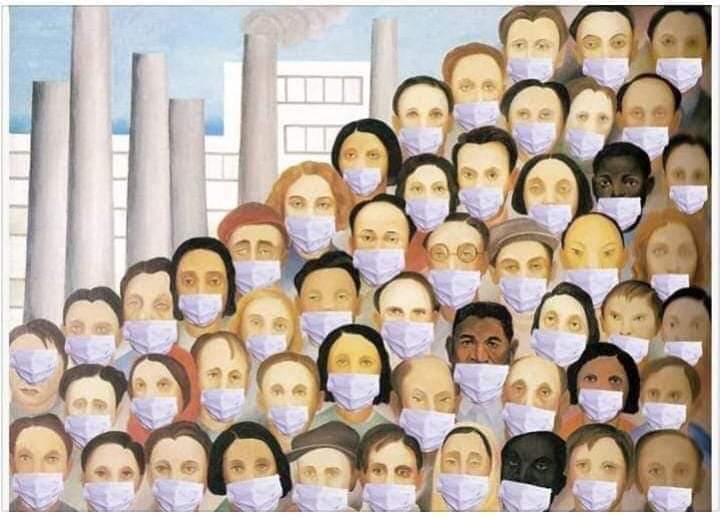

Infelizmente, todavia, estamos sendo culturalmente extintos. A terra do negão, do alemão, do baixinho e do cabeção está se tornando um quintal do politicamente correto globalista com todo o ódio e falsa inclusão que nele está contido e que dele decorre. Quando a mulata do Sargentelli na Zezé Borracharia (seu pneu furado é minha alegria) dá lugar ao modelo andrógino usando máscara numa campanha de um grande banco, é porque fomos desvirtuados. Éramos o povo apaixonante que em plena Crise dos Mísseis, na iminência de um apocalipse nuclear, cantava “lança Cuba, Cuba lança, quero ver Cuba lançar”, mas o globalismo nos transformou em importadores das piores tendências mundiais em nome da consciência social e em detrimento do nosso humor desprendido. E quando a tendência é a pandemia de loucura e terror que contaminou o planeta durante a fraudemia, tapamos com uma máscara exatamente aquilo que poderia salvar o Brasil: a face do próximo.

Não, esta distopia onde as pessoas usam uma focinheira asfixiante para correr na rua não pode ser o mesmo jardim idílico onde empreendedores cobravam 80 reais para conduzir o veículo do cliente alcoolizado através da blitz. Eu quero de volta o meu Brasil que as elites mundiais asfixiaram com as máscaras. Aquele onde a brasileira se recusa a esconder sua beleza tropical atrás de um pano facial. Aquele onde o segurança discute com você por causa do pênalti duvidoso na final do campeonato estadual e não por causa de legislação estatal.

A solução era universalizar o jeitinho, ou seja, deixar o seu próximo respirar livremente ao invés de deixar nosso solo ser invadido pela frieza asséptica e impessoal de uma formalidade mundialista que sequer tem base científica. Perdemos a autenticidade para alimentar uma fé cega naquilo que vem de fora. Trata-se do mesmo erro da índia Moema, personagem de Santa Rita Durão que morre afogada ao se lançar ao mar no encalço de seu amado Caramuru. Este a havia rejeitado para casar com Catarina Paraguaçu, convertida à Fé Católica. Assim como a desditosa falecida, o brasileiro anseia por salvação vinda do meio externo e contingente, esquecendo-se da busca interna por aquilo que é universal e necessário, como a justiça de Deus. Canetadas de tiranetes de calça apertada mancomunados com a China não vão nos salvar dos micróbios. Nem os devaneios da OMS e de seu líder marxista terrorista, nem as vacinas corporativas de bilionários misantropos e nem o hábito de usar focinheira, importado das partes mais tristonhas da Ásia.

Sugiro ao caro leitor que desista da ideia de um mundo sem doenças, principalmente se o seu plano for a adoção de uma medida que além de totalitária é contraproducente, como o uso de máscaras, já que elas aumentam a contaminação e reduzem a imunidade. Faça como o índio Peri, que no romance O Guarani, de José de Alencar, não conseguiu salvar a tribo inteira, mas salvou Ceci.

Não dá para mudar o fato de que somos formas orgânicas de vida sujeitas a doenças, mas dá para proteger a pessoa que está ao seu lado contra uma fobia desumanizadora que não apenas lhe maltrata o corpo, mas também a alma, uma vez que a leva a exigir que os outros vivam de forma incompatível com a natureza humana apenas para tranquilizá-la. Faça-a reaprender a sentir o frescor dos ventos e da liberdade. Ensine-a, como pregava Lévinas, a incluir em si mesma a alteridade, e que isso não implica em trocar liberdade por assepsia maníaca e sim em defender a liberdade de todos se quiser manter a sua. Exorte-a a universalizar o jeitinho brasileiro, tratando a todos como ela trata aqueles amigos íntimos que frequentam a casa dela sem máscara.

Não é do legalismo que brotam os frutos do bem comum, mas da caridade irrigada pelo trato pessoal. Foi, ao menos em parte, da amizade terna entre os abolicionistas Joaquim Nabuco e André Rebouças que os grilhões da escravidão se romperam no Brasil para júbilo do Céu e da Terra. Agora que ameaçam até o direito de respirar é chegada a hora de ensinar ao mundo o jeitinho brasileiro. Nas palavras do literato Fernando Teixeira de Andrade, “é o tempo da travessia: e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.”

______________________________

Notas

[1] Gilberto Freyre usa “democracia” como sinônimo de liberdade, uma terminologia que eu contra recomendo, mas que transcrevi em prol da fidedignidade da citação.

Democracia é dissonância cognitiva/moral.

Não me lembro ter lido artigo do Paulo Kogos, apesar de já conhecê-lo de palestras, gostei, artigo excelente, parabéns.

Excelente texto. O que falta para o Kogos lançar um livro…?

Impecável

Esse artigo é uma obra-prima.

Excelente artigo !