Pregunte a cualquiera si cree que el estado debería financiar la investigación científica. Hay una probabilidad de casi 100% [certeza] de que diga que sí. Hoy en día, ésto es un supuesto establecido. Es un asunto que ni siquiera es discutido. Es una postura casi unánime que el progreso científico depende fundamentalmente del financiamiento estatal. Agencias de financiamiento, universidades públicas, institutos de investigación, becas … todo este arsenal estatal, financiado con dinero robado al sector productivo, ocupa un lugar central en el debate sobre la ciencia. Para casi todos, la ciencia simplemente no puede existir sin el estado. Sin embargo, si analizamos esta cuestión con más profundidad, veremos que esta creencia es histórica, ética y económicamente problemática.

Pregunte a cualquiera si cree que el estado debería financiar la investigación científica. Hay una probabilidad de casi 100% [certeza] de que diga que sí. Hoy en día, ésto es un supuesto establecido. Es un asunto que ni siquiera es discutido. Es una postura casi unánime que el progreso científico depende fundamentalmente del financiamiento estatal. Agencias de financiamiento, universidades públicas, institutos de investigación, becas … todo este arsenal estatal, financiado con dinero robado al sector productivo, ocupa un lugar central en el debate sobre la ciencia. Para casi todos, la ciencia simplemente no puede existir sin el estado. Sin embargo, si analizamos esta cuestión con más profundidad, veremos que esta creencia es histórica, ética y económicamente problemática.

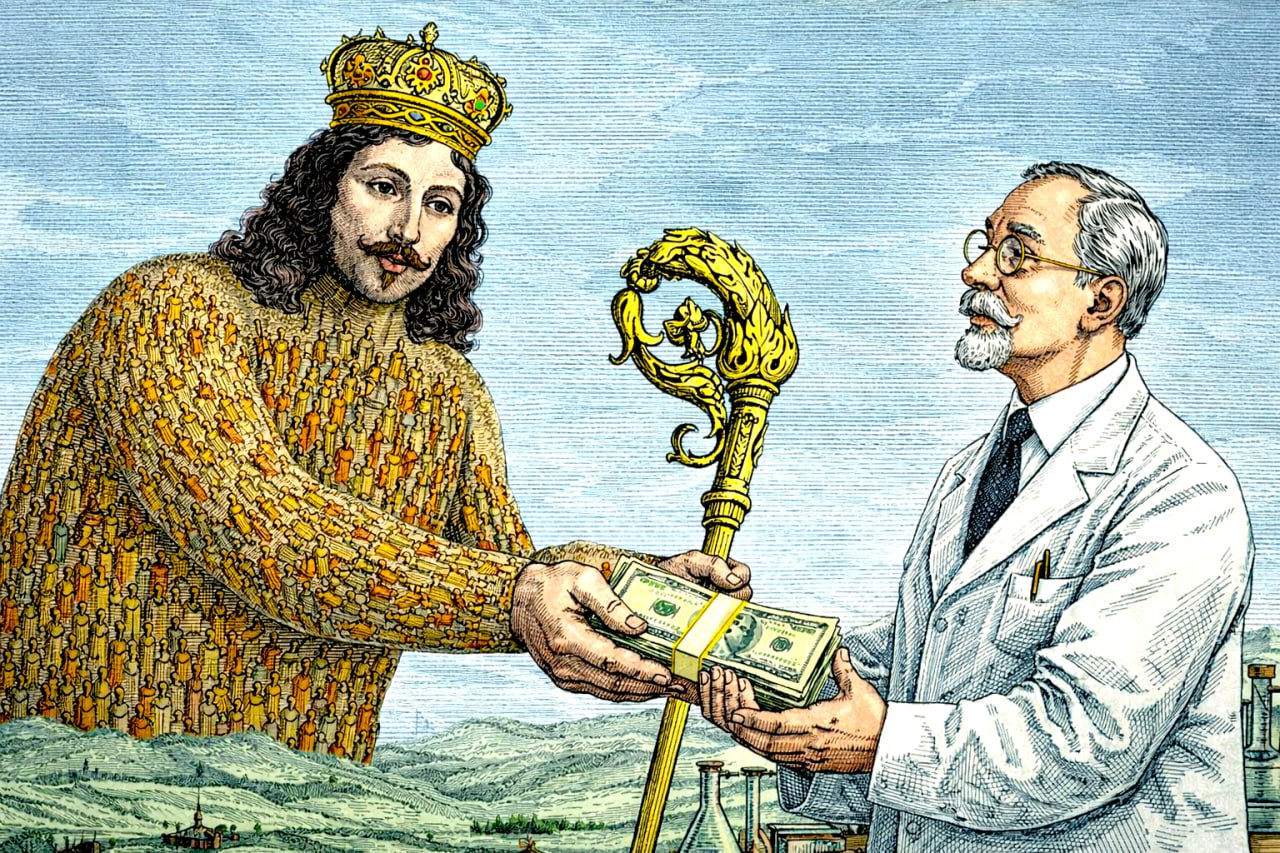

El argumento más frecuente a favor del financiamiento estatal es que la ciencia es un “bien común”. Por lo tanto, dado que el conocimiento puede ser difundido y utilizado por muchos, estos personajes egoístas y egocéntricos argumentan que el mercado no tendría suficientes incentivos para financiar la investigación científica. Por lo tanto, correspondería al estado paternalista corregir esta supuesta falla. ¿En serio? Este razonamiento, aunque seductor para los incautos, ignora el hecho fundamental de que el Leviathan es incapaz de crear recursos. Por el contrario, todo lo que el estado “invierte” en ciencia, fue previamente coercitivamente confiscado de individuos, familias y empresas, mediante impuestos directos o indirectos. Cada peso asignado a una beca, proyecto o laboratorio, es un peso que no fue utilizado para otras necesidades sociales más urgentes.

Además, este concepto de la ciencia como “bien común”, bien público, es exagerado. Muchos avances científicos generan claros beneficios privados, a través de ventajas competitivas, reducción de costos, o la apertura de nuevos mercados. Las empresas invierten en investigación no por altruismo, sino porque ven valor futuro. Y harían mucho más si no fuera por las distorsiones estatales. Incluso la llamada “ciencia básica”, presentada como completamente desconectada de las aplicaciones prácticas, a menudo es financiada con expectativas indirectas de beneficios, reputación, liderazgo tecnológico, o la posterior explotación de los descubrimientos. Lejos de ser miope, el mercado tiene un amplio historial de financiamiento de proyectos científicos arriesgados, cuando considera que las ganancias potenciales superan a los riesgos. Ésto es logrado asignando recursos de forma ética y racional.

Sin embargo, cuando el estado asume el rol de financiar la ciencia, existe el problema fundamental de que lo hace de forma poco ética, extrayendo coercitivamente recursos del sector productivo mediante amenazas de multas, prisión o muerte. También existe el problema de la asignación irracional de recursos. El estado carece de los incentivos adecuados: no opera con base en ganancias y pérdidas, no responde directamente a las preferencias de los consumidores, y no sufre pérdidas personales cuando comete errores. Por lo tanto, las decisiones sobre qué áreas financiar, qué proyectos aprobar, a qué estudiantes otorgar becas, y a qué investigadores priorizar, están inevitablemente influenciadas por criterios políticos, modas académicas, presiones corporativas y agendas ideológicas. No hay forma de evitarlo; no hay escapatoria a este problema. Es una consecuencia lógica de la centralización de las decisiones.

En Brasil, esta distorsión es aún más evidente. El sistema de financiamiento científico es altamente burocrático, lento y formalista. Los investigadores dedican gran parte de su tiempo a cumplimentar formularios, justificaciones e informes, mucho más preocupados por cumplir con numerosos requisitos administrativos, que por producir conocimiento relevante. La lógica de incentivos premia la conformidad, no la originalidad. Los proyectos que se ajustan al discurso dominante, la agenda ideológica o las prioridades políticas del momento, tienen muchas más probabilidades de aprobación que las ideas verdaderamente innovadoras y disruptivas. Por ejemplo, en mi área de investigación, la ecología, sabíamos que si incluíamos algo relacionado con el llamado “cambio climático” en el proyecto, la probabilidad de aprobación aumentaba significativamente.

También existe el problema de la inercia institucional. Una vez que un programa, instituto o línea de investigación es creado y financiado por el Leviathan, se vuelve extremadamente difícil cerrarlo, incluso cuando sus resultados son mediocres o irrelevantes. El financiamiento público crea feudos académicos en los que, protegidos de la competencia, la supervivencia depende mucho más de mantener el flujo de recursos, que de la calidad de la producción científica. En lugar de un entorno dinámico, en el que las ideas compiten y son constantemente probadas, se forma un sistema rígido, reacio al riesgo, e inmune a las críticas. Otro efecto frecuentemente ignorado es el efecto desplazamiento provocado por el financiamiento del estado. Cuando el estado se convierte en el principal patrocinador de la ciencia, empresas, inversores y filántropos reducen su propia participación.

Este fenómeno es denominado “desalojo”. Es decir, el estado no sólo complementa al mercado: lo reemplaza. Después de todo, ¿por qué alguien asumiría grandes riesgos con sus propios recursos, si el estado ya financia gran parte de la investigación? Pues bien, el resultado de este fenómeno de “desalojo” es una ciencia ‒si es que podemos llamarla ciencia‒ cada vez más dependiente de los fondos públicos, y cada vez más desconectada de las verdaderas necesidades de la sociedad. Y, en el contexto de muchos países, esta dependencia se ve agravada por un entorno hostil a la iniciativa privada. Lo que conocemos tan bien: alta presión fiscal, burocracia elefantiásica, crédito caro e inseguridad jurídica, desalienta las inversiones de largo plazo, incluidas las destinadas a la investigación y el desarrollo científico.

Ante este escenario, el financiamiento estatal parece la única alternativa posible. Sin embargo, ésto invierte la relación causa-efecto. No es la ausencia del estado lo que impide el florecimiento de la ciencia privada, sino la excesiva intervención estatal que sofoca el emprendimiento, la innovación y la acumulación de capital, necesarios para sostener la investigación científica. Además, existe un aspecto ético que rara vez es discutido. Financiar a la ciencia con recursos públicos significa obligar a financiarla a personas que tal vez nunca se beneficien de un proyecto en particular, o que no están de acuerdo con sus objetivos. Ésto es especialmente problemático en un país con profundas desigualdades sociales, donde millones de personas luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Nada nuevo. Es el estado transfiriendo riqueza de los más pobres a los más ricos.

Nada de ésto implica que la ciencia dejaría de existir sin el estado. Al contrario. La ciencia sin financiamiento estatal tendería a ser mucho más diversa, competitiva y conectada con la sociedad. Universidades privadas, emprendedores, asociaciones, fundaciones, inversores o incluso modelos innovadores de financiamiento colectivo asumirían roles centrales. Los investigadores serían animados a demostrar el valor de sus ideas no a burócratas, sino a financiadores voluntarios, dispuestos a asumir riesgos a cambio de posibles beneficios científicos, tecnológicos o sociales. La historia nos muestra que los grandes avances científicos ocurrieron mucho antes de la existencia de las agencias de financiamiento estatal. La institucionalización de la ciencia por parte del estado es un fenómeno reciente, y no una condición necesaria para el progreso del conocimiento.

Defender el modelo estatal o privado de financiamiento científico es no sólo una postura técnica, sino también una decisión ética sobre cómo deben ser utilizados los escasos recursos, y quién debe decidir al respecto. Quienes defienden el modelo de financiamiento estatal, abogan por la agresión y la coerción contra individuos pacíficos en nombre de un supuesto “bien común”. Además de ser poco ética, este financiamiento estatal de la ciencia compromete la independencia intelectual de los investigadores, creando incentivos para el conformismo y la autocensura. Un modelo privado sería mejor, dando como resultado una ciencia mucho más libre y responsable, alineada con las decisiones voluntarias de las personas. Por lo tanto, liberar la ciencia del control estatal es precisamente el paso necesario para que florezca de una manera más auténtica, productiva y socialmente relevante.

Traducción: Ms. Lic. Cristian Vasylenko