Estou em Buenos Aires a convite do Centro de Difusión de la Economia Libre. Que vem a ser economia livre? Que significa esse sistema de liberdade econômica? A resposta é simples: é a economia de mercado, é o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar: é um processo, é a forma pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade.

Estou em Buenos Aires a convite do Centro de Difusión de la Economia Libre. Que vem a ser economia livre? Que significa esse sistema de liberdade econômica? A resposta é simples: é a economia de mercado, é o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado. E esse mercado não é um lugar: é um processo, é a forma pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade.

Quando falamos desse sistema de organização econômica – a economia de mercado – empregamos a expressão “liberdade econômica”. Frequentemente as pessoas se equivocam quanto ao seu significado, supondo que liberdade econômica seja algo inteiramente dissociado de outras liberdades, e que estas outras liberdades – que reputam mais importantes – possam ser preservadas mesmo na ausência de liberdade econômica. Mas liberdade econômica significa, na verdade, que é dado às pessoas que a possuem o poder de escolher o próprio modo de se integrar ao conjunto da sociedade. A pessoa tem o direito de escolher sua carreira, tem liberdade para fazer o que quer.

É óbvio que não compreendemos liberdade no sentido que hoje tantos atribuem à palavra. O que queremos dizer é antes que, através da liberdade econômica, o homem é libertado das condições naturais. Nada há nada, na natureza, que possa ser chamado de liberdade; há apenas a regularidade das leis naturais, a que o homem é obrigado a obedecer para alcançar qualquer coisa. Quando se trata de seres humanos, atribuímos à palavra liberdade o significado exclusivo de liberdade na sociedade. Não obstante, muitos consideram que as liberdades sociais são independentes umas das outras. Os que hoje se intitulam “liberais” têm reivindicado programas que são exatamente o oposto das políticas que os liberais do século XIX defendiam em seus programas liberais. Os pretensos liberais de nossos dias sustentam a ideia muito difundida de que as liberdades de expressão, de pensamento, de imprensa, de culto, de encarceramento sem julgamento podem, todas elas, ser preservadas mesmo na ausência do que se conhece como liberdade econômica. Não se dão conta de que, num sistema desprovido de mercado, em que o governo determina tudo, todas essas outras liberdades são ilusórias, ainda que postas em forma de lei e inscritas na constituição.

Tomemos como exemplo a liberdade de imprensa. Se for dono de todas as máquinas impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de se publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais torna-se praticamente nula. A liberdade de imprensa desaparece. E o mesmo se aplica a todas as demais liberdades.

Quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que deseje seguir, de escolher seu próprio modo de inserção na sociedade. Num sistema socialista é diferente: as carreiras são decididas por decreto do governo. Este pode ordenar às pessoas que não lhe sejam gratas, àquelas cuja presença não lhe pareça conveniente em determinadas regiões, que se mudem para outras regiões e outros lugares. E sempre há como justificar e explicar semelhante procedimento: declara-se que o plano governamental exige a presença desse eminente cidadão a cinco mil milhas de distância do local onde ele estava sendo ou poderia ser incômodo aos detentores do poder.

É verdade que a liberdade possível numa economia de mercado não é uma liberdade perfeita no sentido metafísico. Mas a liberdade perfeita não existe. É só no âmbito da sociedade que a liberdade tem algum significado. Os pensadores que desenvolveram, no século XVIII, a ideia da “lei natural” – sobretudo Jean-Jacques Rousseau – acreditavam que um dia, num passado remoto, os homens haviam desfrutado de algo chamado liberdade “natural”. Mas nesses tempos remotos os homens não eram livres – estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes que eles mesmos. As famosas palavras de Rousseau: “O homem nasceu livre e se encontra acorrentado em toda parte”, talvez soem bem, mas na verdade o homem não nasceu livre. Nasceu como uma frágil criança de peito. Sem a proteção dos pais, sem a proteção proporcionada a esses pais pela sociedade, não teria podido sobreviver.

Liberdade na sociedade significa que um homem depende tanto dos demais como estes dependem dele. A sociedade, quando regida pela economia de mercado, pelas condições da economia livre, apresenta uma situação em que todos prestam serviços aos seus concidadãos e são, em contrapartida, por eles servidos. Acredita-se, que existem na economia de mercado chefões que não dependem da boa vontade e do apoio dos demais cidadãos. Os capitães de indústria, os homens de negócios, os empresários seriam os verdadeiros chefões do sistema econômico. Mas isso é uma ilusão. Quem manda no sistema econômico são os consumidores. Se estes deixam de prestigiar um ramo de atividades, os empresários deste ramo são compelidos ou a abandonar sua eminente posição no sistema econômico, ou a ajustar suas ações aos desejos e às ordens dos consumidores.

Uma das mais notórias divulgadoras do comunismo foi Beatrice Potter, nome de solteira de Lady Passfield (também muito conhecida por conta de seu marido Sidney Webb). Essa senhora, filha de um rico empresário, trabalhou quando jovem como secretária do pai. Em suas memórias, ela escreve: “Nos negócios de meu pai, todos tinham de obedecer às ordens dadas por ele, o chefe. Só a ele competia dar ordens, e a ele ninguém dava ordem alguma.” Esta é uma visão muito acanhada. Seu pai recebia ordens: dos consumidores, dos compradores. Lamentavelmente, ela não foi capaz de perceber essas ordens; não foi capaz de perceber o que ocorre numa economia de mercado, exclusivamente voltada que estava para as ordens expedidas dentro dos escritórios ou da fábrica do pai.

Diante de todos os problemas econômicos, devemos ter em mente as palavras que o grande economista francês Frédéric Bastiat usou como título de um de seus brilhantes ensaios: “Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas” (“O que se vê e o que não se vê”). Para compreender como funciona um sistema econômico, temos de levar em conta não só o que pode ser visto, mas também o que não pode ser diretamente percebido. Por exemplo, uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala. O que não se pode ouvir são as ordens dadas ao chefe por seus clientes.

O fato é que, no sistema capitalista, os chefes, em última instância, são os consumidores. Não é o estado, é o povo que é soberano. Prova disto é o fato de que lhe assiste o direito de ser tolo. Este é o privilégio do soberano. Assiste-lhe o direito de cometer erros: ninguém o pode impedir de cometê-los, embora, obviamente, deva pagar por eles. Quando afirmamos que o consumidor é supremo ou soberano, não estamos afirmando que está livre de erros, que sempre sabe o que melhor lhe conviria. Muitas vezes os consumidores compram ou consomem artigos que não deviam comprar ou consumir. Mas a ideia de que uma forma capitalista de governo pode impedir, através de um controle sobre o que as pessoas consomem, que elas se prejudiquem, é falsa. A visão do governo como uma autoridade paternal, um guardião de todos, é própria dos adeptos do socialismo.

Nos Estados Unidos, o governo empreendeu certa feita, há alguns anos, uma experiência que foi qualificada de “nobre”. Essa “nobre experiência” consistiu numa lei que declarava ilegal o consumo de bebidas tóxicas. Não há dúvida de que muita gente se prejudica ao beber conhaque e uísque em excesso. Algumas autoridades nos Estados Unidos são contrárias até mesmo ao fumo. Certamente há muitas pessoas que fumam demais, não obstante o fato de que não fumar seria melhor para elas. Isso suscita um problema que transcende em muito a discussão econômica: põe a nu o verdadeiro significado da liberdade. Se admitirmos que é bom impedir que as pessoas se prejudiquem bebendo ou fumando em excesso, haverá quem pergunte: “Será que o corpo é tudo? Não seria a mente do homem muito mais importante? Não seria a mente do homem o verdadeiro dom, o verdadeiro predicado humano?” Se dermos ao governo o direito de determinar o que o corpo humano deve consumir, de determinar se alguém deve ou não fumar, deve ou não beber, nada poderemos replicar a quem afirme: “Mais importante ainda que o corpo é a mente, é a alma, e o homem se prejudica muito mais ao ler maus livros, ouvir música ruim e assistir a maus filmes. É, pois, dever do governo impedir que se cometam esses erros.” E, como todos sabem, por centenas de anos os governos e as autoridades acreditaram que esse era de fato o seu dever. Nem isso aconteceu apenas em épocas remotas. Não faz muito tempo, houve na Alemanha um governo que considerava seu dever discriminar as boas e as más pinturas – boas e más, é claro, do ponto de vista de um homem que, na juventude, fora reprovado no exame de admissão à Academia de Arte, em Viena: era o bom e o mau segundo a ótica de um pintor de cartão-postal. E tornou-se ilegal expressar concepções sobre arte e pintura que divergissem daquelas do Führer supremo.

A partir do momento em que começamos a admitir que é dever do governo controlar o consumo de álcool do cidadão, que podemos responder a quem afirme ser o controle dos livros e das ideias muito mais importante? Liberdade significa realmente liberdade para errar. Isso precisa ser bem compreendido. Podemos ser extremamente críticos com relação ao modo como nossos concidadãos gastam seu dinheiro e vivem sua vida. Podemos considerar o que fazem absolutamente insensato e mau. Numa sociedade livre, todos têm, no entanto, as mais diversas maneiras de manifestar suas opiniões sobre como seus concidadãos deveriam mudar seu modo de vida: eles podem escrever livros; escrever artigos; fazer conferências. Podem até fazer pregações nas esquinas, se quiserem – e faz-se isso, em muitos países. Mas ninguém deve tentar policiar os outros no intuito de impedi-los de fazer determinadas coisas simplesmente porque não se quer que as pessoas tenham a liberdade de fazê-las.

É essa a diferença entre escravidão e liberdade. O escravo é obrigado a fazer o que seu superior lhe ordena que faça, enquanto o cidadão livre – e é isso que significa liberdade – tem a possibilidade de escolher seu próprio modo de vida. Sem dúvida esse sistema capitalista pode ser – e é de fato – mal usado por alguns. É certamente possível fazer coisas que não deveriam ser feitas. Mas se tais coisas contam com a aprovação da maioria do povo, uma voz discordante terá sempre algum meio de tentar mudar as ideias de seus concidadãos. Pode tentar persuadi-los, convencê-los, mas não pode tentar constrangê-los pela força, pela força policial do governo.

Na economia de mercado, todos prestam serviços aos seus concidadãos ao prestarem serviços a si mesmos. Era isso o que tinham em mente os pensadores liberais do século XVIII, quando falavam da harmonia dos interesses – corretamente compreendidos – de todos os grupos e indivíduos que constituem a população. E foi a essa doutrina da harmonia de interesses que os socialistas se opuseram. Falaram de um “conflito inconciliável de interesses” entre vários grupos.

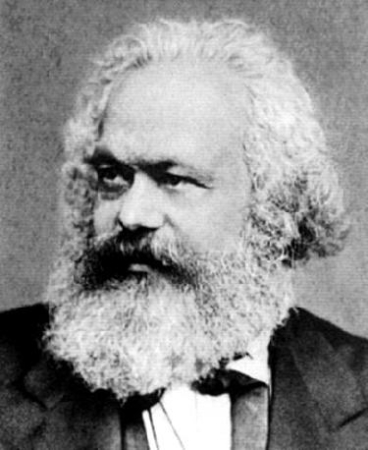

Que significa isso? Quando Karl Marx – no primeiro capitulo do Manifesto Comunista, esse pequeno panfleto que inaugurou seu movimento socialista – sustentou a existência de um conflito inconciliável entre as classes, só pôde evocar, como ilustração à sua tese, exemplos tomados das condições da sociedade pré-capitalista. Nos estágios pré-capitalistas, a sociedade se dividia em grupos hereditários de status, na Índia denominados “castas”. Numa sociedade de status, um homem não nascia, por exemplo, cidadão francês; nascia na condição de membro da aristocracia francesa, ou da burguesia francesa, ou do campesinato francês. Durante a maior parte da Idade Média, era simplesmente um servo. E a servidão, na França, ainda não havia sido inteiramente extinta mesmo depois da Revolução Americana. Em outras regiões da Europa, a sua extinção ocorreu ainda mais tarde. Mas a pior forma de servidão – forma que continuou existindo mesmo depois da abolição da escravatura – era a que tinha lugar nas colônias inglesas. O indivíduo herdava seu status dos país e o conservava por toda a vida. Transferia-o aos filhos. Cada grupo tinha privilégios e desvantagens. Os de status mais elevado tinham apenas privilégios, os de status inferior, só desvantagens. E não restava ao homem nenhum outro meio de escapar às desvantagens legais impostas por seu status senão a luta política contra as outras classes. Nessas condições, pode-se dizer que havia “um conflito inconciliável de interesses entre senhores de escravos e escravos”, porque o interesse dos escravos era livrar-se da escravidão, da qualidade de escravos. E sua liberdade significava, para os seus proprietários, uma perda. Assim sendo, não há dúvida de que tinha de existir forçosamente um conflito inconciliável de interesses entre os membros das várias classes.

Não devemos esquecer que nesses períodos – em que as sociedades de status predominaram na Europa, bem como nas colônias que os europeus fundaram posteriormente na América – as pessoas não se consideravam ligadas de nenhuma forma especial às demais classes de sua própria nação; sentiam-se muito mais solidárias com os membros de suas classes nos outros países. Um aristocrata francês não tinha os franceses das classes inferiores na conta de seus concidadãos: a seus olhos, eles não eram mais que a ralé, que não lhes agradava. Seus iguais eram os aristocratas dos demais países – os da Itália, Inglaterra e Alemanha, por exemplo.

O efeito mais visível desse estado de coisas era o fato de os aristocratas de toda a Europa falarem a mesma língua, o francês, idioma não compreendido, fora da França, pelos demais grupos da população. As classes médias – a burguesia – tinham sua própria língua, enquanto as classes baixas – o campesinato – usavam dialetos locais, muitas vezes não compreendidos por outros grupos da população. O mesmo se passava com relação aos trajes. Quem viajasse de um país para outro em 1750 constataria que as classes mais elevadas, os aristocratas, se vestiam em geral de maneira idêntica em toda a Europa; e que as classes baixas usavam roupas diferentes. Vendo alguém na rua, era possível perceber de imediato – pelo modo como se vestia – a sua classe, o seu status.

É difícil avaliar o quanto essa situação era diversa da atual. Se venho dos Estados Unidos para a Argentina e vejo um homem na rua, não posso dizer qual é seu status. Concluo apenas que é um cidadão argentino, não pertencente a nenhum grupo sujeito a restrições legais. Isto é algo que o capitalismo nos trouxe. Sem dúvida há também diferenças entre as pessoas no capitalismo. Há diferenças em relação à riqueza; diferenças estas que os marxistas, equivocadamente, consideram equivalentes àquelas antigas que separavam os homens na sociedade de status.

Numa sociedade capitalista, as diferenças entre os cidadãos não são como as que se verificam numa sociedade de status. Na Idade Média – e mesmo bem depois, em muitos países – uma família podia ser aristocrata e possuidora de grande fortuna, podia ser uma família de duques, ao longo de séculos e séculos, fossem quais fossem suas qualidades, talentos, caráter ou moralidade. Já nas modernas condições capitalistas, verifica-se o que foi tecnicamente denominado pelos sociólogos de “mobilidade social”. O princípio segundo o qual a mobilidade social opera, nas palavras do sociólogo e economista italiano Vilfredo Pareto, é o da “circulation des élites” (“circulação das elites”). Isso significa que haverá sempre no topo da escada social pessoas ricas, politicamente importantes, mas essas pessoas – essas elites – estão em contínua mudança.

Isto se aplica perfeitamente a uma sociedade capitalista. Não se aplicaria a uma sociedade pré-capitalista destatus. As famílias consideradas as grandes famílias aristocráticas da Europa permanecem as mesmas até hoje, ou melhor, são formadas hoje pelos descendentes de famílias que constituíam a nata na Europa, há oito, dez ou mais séculos. Os Capetos de Bourbon – que por um longo período dominaram a Argentina – já eram uma casa real desde o século X. Reinavam sobre o território hoje chamado Ile-de-France, ampliando seu reino a cada geração. Mas numa sociedade capitalista há uma contínua mobilidade – pobres que enriquecem e descendentes de gente rica que perdem a fortuna e se tornam pobres.

Vi hoje, numa livraria de uma rua do centro de Buenos Aires, a biografia de um homem que viveu na Europa do século XIX, e que foi tão eminente, tão importante, tão representativo dos altos negócios europeus naquela época, que até hoje, aqui neste país tão distante da Europa, encontram-se à venda exemplares da história de sua vida. Tive a oportunidade de conhecer o neto desse homem. Tem o mesmo nome do avô e conserva o direito de usar o título nobiliário que este – que começou a vida como ferreiro – recebeu oitenta anos atrás. Hoje esse seu neto é um fotógrafo pobre na cidade de Nova York. Outras pessoas, pobres à época em que o avô desse fotógrafo se tornou um dos maiores industriais da Europa, são hoje capitães de indústria. Todos são livres para mudar seu status, é isso que distingue o sistema de status do sistema capitalista de liberdade econômica, em que as pessoas só podem culpar a si mesmas se não chegam a alcançar a posição que almejam.

O mais famoso industrial do século XX continua sendo Henry Ford. Ele começou com umas poucas centenas de dólares emprestados por amigos e, em muito pouco tempo, implantou um dos mais importantes empreendimentos de grande vulto do mundo. E podemos encontrar centenas de casos semelhantes todos os dias. Diariamente o New York Times publica longas notas sobre pessoas que faleceram. Lendo essas biografias, podemos deparar, por exemplo, com o nome de um eminente empresário que tenha iniciado a vida como vendedor de jornais nas esquinas de Nova York. Ou com outro que tenha iniciado como contínuo e, por ocasião de sua morte, era o presidente da mesma instituição bancária onde começara no mais baixo degrau da hierarquia. Evidentemente, nem todos conseguem alcançar tais posições. Nem todos querem alcançá-las. Há pessoas mais interessadas em outras coisas: para elas, no entanto, há hoje certos caminhos que não estavam abertos nos tempos da sociedade feudal, na época da sociedade de status.

O sistema socialista, contudo, proíbe essa liberdade fundamental que é a escolha da própria carreira. Mas condições socialistas há uma única autoridade econômica, e esta detém o poder de determinar todas as questões atinentes à produção. Um dos traços característicos de nossos dias é o uso de muitos nomes para designar uma mesma coisa. Um sinônimo de socialismo e comunismo é “planejamento”. Quando falam de “planejamento”, as pessoas se referem, evidentemente, a um planejamento central, o que significa um plano único, feito pelo governo – um plano que impede todo planejamento feito por outra pessoa.

Uma senhora inglesa – que é também membro da Câmara Alta – escreveu um livro intitulado Plan or no Plan,obra muito bem recebida no mundo inteiro. Que significa o título desse livro? Ao falar de “plano” a autora se refere unicamente ao tipo de planejamento concebido por Lenin, Stalin e seus sucessores, o tipo que determina todas as atividades de todo o povo de uma nação. Por conseguinte, essa senhora só leva em conta o planejamento central, que exclui todos os planos pessoais que os indivíduos possam ter. Assim sendo, seu título, Plan or no Plan, revela-se um logro, uma burla: a alternativa não está em plano central versus nenhum plano. Na verdade, a escolha está entre o planejamento total feito por uma autoridade governamental central e a liberdade de cada indivíduo para traçar os próprios planos, fazer o próprio planejamento. O indivíduo planeja sua vida todos os dias, alterando seus planos diários sempre que queira.

O homem livre planeja diariamente, segundo suas necessidades. Dizia, ontem, por exemplo: “Planejo trabalhar pelo resto dos meus dias em Córdoba.” Agora, informado de que as condições em Buenos Aires estão melhores, muda seus planos e diz: “Em vez de trabalhar em Córdoba, quero ir para Buenos Aires.” É isso que significa liberdade. Pode ser que ele esteja enganado, pode ser que essa ida para Buenos Aires se revele um erro. Talvez as condições lhe tivessem sido mais propicias em Córdoba, mas ele foi o autor dos próprios planos.

Submetido ao planejamento governamental, o homem é como um soldado num exército. Não cabe a um soldado o direito de escolher sua guarnição, a praça onde servirá. Cabe-lhe cumprir ordens. E o sistema socialista – como o sabiam e admitiam Karl Marx, Lênin e todos os líderes socialistas – consiste na transposição do regime militar a todo o sistema de produção. Marx falou de “exércitos industriais” e Lênin impôs “a organização de tudo – o correio, as manufaturas e os demais ramos industriais – segundo o modelo do exército”. Portanto, no sistema socialista, tudo depende da sabedoria, dos talentos e dos dons daqueles que constituem a autoridade suprema. O que o ditador supremo – ou seu comitê – não sabe, não é levado em conta. Mas o conhecimento acumulado pela humanidade em sua longa história não é algo que uma só pessoa possa deter. Acumulamos, ao longo dos séculos, um volume tão incomensurável de conhecimentos científicos e tecnológicos, que se torna humanamente impossível a um indivíduo o domínio de todo esse cabedal, por extremamente bem-dotado que ele seja.

Acresce que os homens são diferentes, desiguais. E sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, menos em outro. E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas outras pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor de seu achado. Alguns capitalistas que ousam perscrutar o futuro, que se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer: “são uns loucos”, mas deixarão de dizê-lo quando constatarem que o empreendimento que qualificavam de absurdo ou loucura está florescendo, e que toda gente está feliz por comprar seus produtos.

No sistema marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve primeiro ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando – ou o ditador supremo em pessoa – tem o poder de decidir. E se essas pessoas – por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou de instrução – forem incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Podemos evocar exemplos da história militar. Napoleão era indubitavelmente um gênio em questões militares; não obstante, viu-se certa feita diante de um grave problema. Sua incapacidade para resolvê-lo culminou na sua derrota e no subsequente exílio na solidão de Santa Helena. O problema de Napoleão podia-se resumir a uma pergunta: “Como conquistar a Inglaterra?”. Para fazê-lo, precisava de uma esquadra capaz de cruzar o canal da Mancha. Houve, então, pessoas que lhe garantiram conhecer um meio seguro de levar a cabo aquela travessia; estas pessoas, numa época de embarcações a vela, traziam a nova ideia de barcos movidos a vapor. Mas Napoleão não compreendeu sua proposta.

Depois, houve o famoso Generalstab da Alemanha. Antes da Primeira Guerra Mundial, o estado-maior alemão era universalmente considerado insuperável em ciência militar. Reputação análoga tinha o estado-maior do general Foch, na França. Mas nem os alemães nem os franceses – que, sob o comando do general Foch, derrotaram posteriormente os alemães – perceberam a importância da aviação para fins militares. O estado-maior alemão declarava: “A aviação é um mero divertimento; voar é bom para os desocupados. Do ponto de vista militar, só zepelins têm importância”. E os franceses eram da mesma opinião.

Mais tarde, no intervalo entre as duas Guerras Mundiais, nos Estados Unidos, um general se convenceu de que a aviação seria de extrema importância na guerra que se aproximava. Mas todos os peritos do país pensavam o contrário. Ele não conseguiu convencê-los. Sempre que tentamos convencer um grupo de pessoas que não depende diretamente da solução de um problema, o fracasso é certo. Isso se aplica também aos problemas não econômicos.

Muitos pintores, poetas, escritores e compositores já se queixaram de que o público não reconhecia sua obra, o que os obrigava a permanecerem na pobreza. Não há dúvida de que o público pode ter julgado mal; mas, quando promulgam que “o governo deve subsidiar os grandes artistas, pintores e escritores”, esses artistas estão completamente errados. A quem deveria o governo confiar a tarefa de decidir se determinado estreante é ou não, de fato, um grande pintor? Teria de se valer da apreciação dos críticos e dos professores de história da arte, que, sempre voltados para o passado, até hoje deram raras mostras de talento no que tange à descoberta de novos gênios. Essa é a grande diferença entre um sistema de “planejamento” e um sistema em que é dado a cada um planejar e agir por conta própria.

É verdade, obviamente, que grandes pintores e grandes escritores suportaram, muitas vezes, situações de extrema penúria. Podem ter tido êxito em sua arte, mas nem sempre em ganhar dinheiro. Van Gogh foi por certo um grande pintor. Teve de sofrer agruras insuportáveis e acabou por se suicidar, aos 37 anos de idade. Em toda a sua existência, vendeu apenas uma tela, comprada por um primo. Afora essa única venda, viveu do dinheiro do irmão, que, apesar de não ser artista nem pintor, compreendia as necessidades de um pintor. Hoje, não se compra um Van Gogh por menos de cem ou duzentos mil dólares.

No sistema socialista, o destino de Van Gogh poderia ter sido diverso. Algum funcionário do governo teria perguntado a alguns pintores famosos (a quem Van Gogh seguramente nem sequer teria considerado artistas) se aquele jovem, um tanto louco, ou completamente louco, era de fato um pintor que valesse a pena subsidiar. E com toda certeza eles teriam respondido: “Não, não é um pintor; não é um artista; não passa de uma criatura que desperdiça tinta”, e o teriam enviado a trabalhar numa indústria de laticínios, ou para um hospício. Todo esse entusiasmo pelo socialismo manifestado pelas novas gerações de pintores, poetas, músicos, jornalistas, atores, baseia-se, portanto, numa ilusão.

Refiro-me a isso porque esses grupos estão entre os mais fanáticos defensores da concepção socialista. Quando se trata de escolher entre o socialismo e o capitalismo como sistema econômico, o problema é um tanto diferente. Os teóricos do socialismo jamais suspeitaram que a indústria moderna – juntamente com todos os processos do moderno mundo dos negócios – se basearia no cálculo. Os engenheiros não são, de maneira alguma, os únicos a planejarem com base em cálculos; também os empresários são obrigados a fazê-lo. E os cálculos do homem de negócios se baseiam todos no fato de que, na economia de mercado, os preços em dinheiro dos bens não só informam o consumidor, como fornecem ao negociante informações de importância vital sobre os fatores de produção, porquanto o mercado tem por função primordial determinar não só o custo da última parte do processo de produção, mas também o dos passos intermediários. O sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre os vários empresários que disputam entre si os fatores de produção – as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos – e o fator humano de produção, ou seja, os salários pagos à mão-de-obra. Esse tipo de cálculo que o empresário realiza não pode ser feito se ele não tem os preços fornecidos pelo mercado.

No instante mesmo em que se abolir o mercado – e é o que os socialistas gostariam de fazer – ficariam inutilizados todos os cômputos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos. Os tecnólogos podem continuar fornecendo grande número de projetos que, do ponto de vista das ciências naturais, podem ser todos igualmente exequíveis, mas são os cálculos baseados no mercado – realizados pelo homem de negócios – que são indispensáveis para se determinar qual desses projetos é o mais vantajoso do ponto de vista econômico.

O problema de que estou tratando é a questão fundamental do cálculo econômico capitalista em contraposição ao que se passa no socialismo. O fato é que o cálculo econômico – e por conseguinte todo planejamento tecnológico – só é possível quando existem preços em dinheiro, não só para bens de consumo, como para os fatores de produção. Isso significa que é preciso haver um mercado para todas as matérias-primas, todos os artigos semi-acabados, todos os instrumentos e máquinas, e todos os tipos de trabalho e de serviço humanos. Quando se descobriu esse fato, os socialistas não souberam reagir adequadamente. Por 150 anos tinham afirmado: “Todos os males do mundo advêm da existência de mercados e de preços de mercado. Queremos abolir o mercado e, com ele, é claro, a economia de mercado, substituindo-a por um sistema sem preços e sem mercados”. Queriam abolir o que Marx chamou de “caráter de mercadoria” das mercadorias e do trabalho.

Confrontados com esse novo problema, os teóricos do socialismo, sem resposta, acabaram por concluir: “não aboliremos o mercado por completo; faremos de conta que existe um mercado, como as crianças, quando brincam de escolinha.” A questão é que, todos sabem, as crianças quando brincam de escolinha não aprendem coisa alguma. É só uma brincadeira, uma simulação, e se pode “simular” muitas coisas. Este é um problema muito difícil e complexo, e para analisá-lo em toda a sua amplitude seria necessário um pouco mais de tempo do que o que tenho aqui. Explanei-o em detalhes em meus escritos. Em seis palestras, não posso empreender uma análise de todos os seus aspectos. Assim sendo, quero sugerir-lhes, caso estejam interessados no problema básico de impossibilidade do cálculo e do planejamento no socialismo, a leitura de meu livro Ação Humana, encontrável em espanhol em excelente tradução.

Mas leiam também outros livros, como o do economista norueguês Trygue Hoff, que escreveu sobre o cálculo econômico. E, se não quiserem ser unilaterais, recomendo a leitura do livro socialista mais respeitado sobre o assunto, da autoria do eminente economista polonês Oscar Lange, que foi por algum tempo professor numa universidade americana, tornou-se depois embaixador da Polônia, voltando, posteriormente, para o seu país. Provavelmente me perguntarão: “E a Rússia? Como enfrentam os russos esse problema?” Nesse caso, a questão muda de figura. Os russos gerem seu sistema socialista no âmbito de um mundo em que existem preços para todos os fatores de produção, para todas as matérias-primas, para tudo. Por conseguinte, podem utilizar, em seu planejamento, os preços do mercado mundial. E, visto que há certas diferenças entre as condições reinantes na Rússia e as reinantes nos Estados Unidos, frequentemente o resultado é que, para os russos, parece justificável e aconselhável – de seu ponto de vista econômico – algo que, para os americanos, absolutamente não se justificaria economicamente.

A “experiência soviética” – ou “experimento”, como foi chamada – não prova coisa alguma. Nada revela sobre o problema fundamental do socialismo, o problema do cálculo. Mas teríamos razões para caracterizá-la como “experiência”? Não creio que, no campo da ação humana e da economia, possamos ter algo que se assemelhe a um experimento científico. Não se pode fazer experimentos de laboratório no campo da ação humana, porque um experimento científico requer a réplica de um mesmo procedimento sob diversas condições, ou a manutenção das mesmas condições acompanhada da criação de talvez um único fator. Por exemplo, se injetarmos num animal canceroso um medicamento experimental, o resultado pode ser o desaparecimento do câncer. Poderemos testar isso com vários animais da mesma raça, portadores da mesma doença. Se tratarmos parte deles com o novo método e não tratarmos outros, poderemos comparar os resultados. Ora, nada disso é viável no campo da ação humana. Não há experimentos de laboratório nesse plano.

A chamada “experiência” soviética mostra tão somente que o padrão de vida na Rússia Soviética é incomparavelmente inferior ao padrão alcançado pelo país mundialmente reputado o paradigma do capitalismo: os Estados Unidos.

Se dissermos isto a um socialista, ele certamente contestará: “As coisas na Rússia estão correndo maravilhosamente bem.” E nós responderemos: “Podem estar maravilhosas, mas o padrão de vida é, em média, muito baixo.” Então ele retrucará: “Sim, mas lembre o quanto os russos sofreram com os czares, e a terrível guerra que tivemos de enfrentar.”

Não quero discutir se esta é ou não uma explicação correta, mas quando se nega que as condições tenham sido as mesmas, nega-se ao mesmo tempo que tenha havido uma experiência. O que se deveria afirmar – e seria muito mais correto – é: “O socialismo na Rússia não ocasionou, em média, uma melhoria das condições do homem comparável à melhoria de condições verificada, no mesmo período, nos Estados Unidos.”

Nos Estados Unidos, quase toda semana tem-se notícia de um novo invento, de um aperfeiçoamento. Muitos aperfeiçoamentos foram gerados no mundo empresarial, porque milhares e milhares de industriais estão empenhados, noite e dia, em descobrir algum novo produto que satisfaça o consumidor, ou seja de produção menos dispendiosa, ou seja melhor e menos oneroso que os produtos já existentes. Não é o altruísmo que os move; é seu desejo de ganhar dinheiro. E o efeito foi que o padrão de vida se elevou, nos Estados Unidos, a níveis quase miraculosos quando confrontados às condições reinantes há cinquenta ou cem anos atrás. Mas na Rússia Soviética, onde esse sistema não vigora, não se verifica um desenvolvimento comparável. Assim, os que nos recomendam a adoção do sistema soviético estão inteiramente equivocados.

Há mais uma coisa a ser mencionada. O consumidor americano, o indivíduo, é tanto um comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, é comum vermos um cartaz com os seguintes dizeres: “Gratos pela preferência. Volte sempre”. Mas ao entrarmos numa loja de um país totalitário – seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Hitler -, o gerente nos dirá: “Agradeça ao grande líder, que lhe está proporcionando isso.” Nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que deve ficar agradecido. Não é o cidadão quem manda; quem manda é o Comitê Central, o Gabinete Central. Estes comitês, os líderes, os ditadores, são supremos; ao povo cabe simplesmente obedecer-lhes.

______________________________________________________

Esse texto é o segundo capítulo do livro As Seis Lições, e foi traduzido por Maria Luiza Borges.