Introdução[1]

O cerne do conflito árabe-israelense é a questão palestina, e o cerne da questão palestina é: quem é justamente o dono da terra de Israel ou da Palestina? As partes envolvidas na luta no Oriente Médio estão cientes da centralidade da questão fundiária. Embora negue o direito de todos os árabes que nasceram no que hoje é Israel de retornar à sua terra natal, o emigrante polonês e primeiro-ministro israelense Menachem Begin defende o direito dos judeus não nativos de se estabelecerem em qualquer lugar de Eretz Israel, incluindo a Cisjordânia ocupada, que ele chama de Judeia e Samaria libertadas. Enquanto os radicais árabes rejeicionistas descreviam suas negociações de paz como repúdio de fato à libertação palestina, o falecido presidente egípcio Anwar Sadat, que como outros líderes árabes pediu aos judeus árabes que retornassem à sua terra natal, declarou em seu histórico discurso ao Knesset israelense em 20 de novembro de 1977:

“Não aceitaremos qualquer conversa sobre uma paz duradoura e duradoura enquanto estiverem ocupando terras árabes com força militar…

Quanto à questão palestina, ninguém nega que ela é a essência do problema como um todo.

Não adianta não reconhecer o povo palestino e seu próprio direito de estabelecer sua pátria e seu direito de retorno.”

O Departamento de Estado dos EUA admite que os palestinos são, por definição, um movimento nacional genuíno. Apesar das conversas informais e contatos entre membros do governo dos EUA e da Organização para a Libertação da Palestina, os EUA recusam o reconhecimento de jure da OLP como porta-voz palestino porque a OLP não reconhece o direito de Israel de existir como um Estado exclusivamente judeu e pede, em vez disso, uma democracia laica na Palestina, onde muçulmanos, judeus e cristãos tenham direitos iguais. Os Estados Unidos rejeitam particularmente a representação da OLP em uma conferência de paz antes do repúdio ao Pacto Nacional Palestino de julho de 1968, que previa em parte:

“A partilha da Palestina em 1947 e a criação de Israel são fundamentalmente nulas, seja qual for o tempo decorrido, porque foram contrárias à vontade do povo da Palestina e ao seu direito natural à sua pátria, e contradizem os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, o primeiro dos quais é o direito à autodeterminação. (Artigo 19)

A Organização para a Libertação da Palestina, que representa as forças da revolução palestina, é responsável pelo movimento do povo palestino em sua luta para restaurar sua pátria, libertá-la, retornar a ela e exercer o direito de autodeterminação nela. (Artigo 26)”

Nos Estados Unidos, o direito de Israel de existir é dado como certo quase a priori, e a questão de quem é o proprietário da terra nunca foi realmente seriamente debatida. Quando as Nações Unidas declararam o sionismo como uma forma de racismo, os EUA ameaçaram “pegar suas bolinhas de gude e ir para casa”, mas excluído do fórum público nos EUA foi um diálogo substancial sobre se a declaração da ONU era realmente bem fundamentada. Por uma variedade de razões, incluindo preferência étnica, preconceito religioso, o lobby sionista e as necessidades do imperialismo norte-americano, muitos americanos assumem a existência de Israel como um imperativo categórico. No entanto, se um acordo abrangente no Oriente Médio vier a aparecer no horizonte, será necessário avaliar a natureza precisa dos direitos palestinos, e a oportunidade não deve passar despercebida por causa de uma recusa semelhante a um avestruz enfiando sua cabeça na terra de enfrentar os fatos históricos sobre a forma como a Palestina se tornou Israel.

Se o Estado de Israel tem o direito de existir, só pode ser porque seus cidadãos adquiriram a terra de maneira justa. Na luta ideológica sobre o Oriente Médio, são levantados non sequiturs padrão que obscurecem a questão final de se judeus, árabes palestinos, todos ou alguns de ambos têm o direito à posse de Israel ou da Palestina ocupada. (É claro que a terminologia pela qual a terra é descrita é determinada pelo fato de a entidade sionista ser vista como legítima ou contrária ao direito internacional e à justiça.)

Estes non sequiturs assumem várias formas. O adágio de Menachem Begin, durante seus dias terroristas no Irgun, de que “lutamos, logo somos”, que é aplicado para justificar as conquistas israelenses subsequentes, assume a falácia ad baculum que o poder determina o direito; mas certamente o mesmo raciocínio existencial demonstraria a legitimidade da infraestrutura guerrilheira da OLP, incluindo o al Fatah de Yassir Arafat, a Frente Popular para a Libertação da Palestina de George Habash e outras organizações feddayn, especialmente na medida em que seus ataques a Israel são bem-sucedidos. Quando não baseia o direito de Israel de existir em sua capacidade de travar guerras vitoriosas contra os árabes, Begin reivindica a expansão israelense pelo dom de Jeová em perpetuidade de Eretz Israel para os colonos judeus e, assim, designa a terra árabe tomada como “libertada” em vez de “ocupada”. No entanto, o direito internacional, que vê todos os povos igualmente, evita reivindicações de território com base em presunções teológicas, e é grotesco racionalizar a conquista e o genocídio por meio de apelos a um Ser superior que supostamente designa um grupo privilegiado como uma raça escolhida ou mestra. Quanto ao direito dos judeus de “retornar” a Israel porque povoaram a área há dois mil anos, esse raciocínio justificaria muito mais fortemente o direito dos árabes palestinos de retornar à sua terra natal de apenas trinta anos atrás.

O direito à terra também não pode ser demonstrado por referência à Declaração Balfour (1917), pois a Palestina pertencia aos seus habitantes, não ao Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico. Se libertar do domínio colonial britânico era certamente tanto um direito dos palestinos em 1917 quanto dos cidadãos britânicos da América em 1776. Assumindo o direito dos povos à autodeterminação, a Palestina árabe não era para os britânicos darem aos sionistas. Finalmente, a justiça não pressupõe que se A oprime B, então B pode oprimir C; assim, as políticas genocidas contra os judeus pelos nazistas alemães não justificariam a punição sionista judaica aos árabes palestinos. As vítimas do Holocausto possuem reivindicações de indenização e território contra ex-apoiadores do nazismo, não contra camponeses palestinos sem culpa. O mesmo princípio repudia a teoria da troca populacional que afirma que, como os Estados árabes expulsaram judeus de suas terras árabes depois que os sionistas expulsaram os palestinos árabes de sua terra natal, todos “se vingaram”. A culpa coletiva de todos os árabes não pode ser baseada em atos de alguns Estados árabes; os sionistas não podem justificar sua expulsão inicial dos palestinos porque os Estados árabes (não os árabes palestinos) mais tarde realizaram políticas repressivas contra os judeus.

Em suma, nem a força militar, Deus, um passado distante, Lord Balfour, Hitler, nem os atos do Estado árabe podem, por igual padrão do direito internacional, ser usados para demonstrar a legitimidade e a legalidade de tomar a terra da Palestina de árabes muçulmanos e cristãos e dá-la a sionistas da Europa e de outros lugares. Se os colonos sionistas (que exclui os judeus palestinos nativos, cuja reivindicação de suas terras é inquestionável) têm uma reivindicação legítima sobre o território, só pode ser porque eles o adquiriram dos árabes palestinos de maneira justa. Se se pode demonstrar empiricamente que, na época em que Israel foi fundado, a esmagadora maioria dos habitantes da Palestina eram árabes e que a maior parte das terras do país era detida por árabes, então a reivindicação de legitimidade dos sionistas deve ser baseada na aquisição da terra por meio de métodos equitativos e voluntários baseados no consentimento dos habitantes nativos. Mas se a Palestina foi, em essência, roubada de seu povo, não apenas a existência de Israel se torna negociável, mas uma democracia secular se torna imperativa.

Como a Palestina se tornou Israel

Embora a precisão histórica de sua afirmação de que o povo palestino é de origem cananeia possa nunca ser resolvida, a representação de E. A. Finn da virada do século dos habitantes tradicionais da Palestina fornece informações sobre seu apego à terra. Os otomanos que governaram a Palestina por quatrocentos anos descobriram que a população nativos consistia no seguinte:

Primeiro, os beduins, “árabes dos árabes”, que vivem em tendas e vagam pelos desertos.

Segundo, os fellahins. “lavradores”, ou campesinato agrícola. quem. vivem em aldeias e são donos livres do solo que cultivam.

Em terceiro lugar, os belladeen, “habitantes locais”, que vivem, e que viveram de geração em geração, nas cidades, geralmente em suas próprias casas livres.

Embora não estivessem politicamente unidos no sentido do nacionalismo europeu, os palestinos, particularmente o campesinato, eram mantidos unidos por uma língua, religião, costumes e ódio comuns ao domínio turco. “Embora não tenham coesão nacional, os clãs Fellah se apegam à terra com a tenacidade dos habitantes aborígenes,. . . Eles se apegam às colinas e às planícies onde seus pais viveram e morreram.”

Enquanto os camponeses percebiam que seu direito à sua terra era baseado na posse e cultivo de longa data, o código otomano considerava o proprietário final da terra como sendo o sultão, cujos agentes encerrariam a posse por falta de pagamento de impostos ou aluguel. Os fellahins foram severamente explorados por fazendeiros fiscais, que, apoiados por tropas, dobraram como agiotas a taxas de juros de 60%, e não surpreendentemente o Estado era considerado como um bando organizado de ladrões.

A Lei de Registro de Terras de 1858, ostensivamente aprovada para determinar o título de propriedade, foi na verdade

“um meio de identificar propriedades para fins de tributação e de divulgar a existência de pessoas sujeitas a conscrição militar. Por estas razões, apenas uma pequena proporção das transações foi registrada, e estas diziam principalmente respeito a pessoas idosas, mulheres, estrangeiros e pessoas suficientemente influentes para poderem evitar o serviço militar. Como índice de proprietários, os registros tornaram-se, portanto, irremediavelmente incompletos. Para evitar impostos, uma pessoa que possuísse algumas centenas de dunums os registrava como uma área de, digamos, dez ou vinte dunums.”

Os camponeses que registravam suas terras frequentemente o faziam em nome de pessoas falecidas ou fictícias ou de membros da effendi (nobreza) ou de comerciantes urbanos. Títulos assim existiam nos nomes de muçulmanos de classe alta, cristãos e judeus em Jerusalém, Beirute e Damasco. Membros da elite urbana arquivaram aldeias inteiras em seus próprios nomes, e a posse passou para as mãos daqueles que muitas vezes eram ao mesmo tempo proprietários, cobradores de impostos e usurários. O suborno de funcionários públicos e a chantagem de camponeses também desempenharam um papel no registro de cada vez mais terras em nomes de proprietários ausentes.

A concentração do título de propriedade da terra foi auxiliada pelo sistema de posse da terra previsto na lei otomana, que reconhecia o seguinte: 1) Mulk, comparável à taxa simples na lei inglesa e existente apenas entre alguns membros da elite dominante; 2) Miri, a forma mais comum de posse, que consiste na propriedade absoluta pelo Estado e arrendamento a particulares sujeitos ao pagamento do imposto sobre a terra; 3) Wad, realmente consistindo em miri exceto que, ao expirar a linha do fundador, passou para fins de caridade; 4) Metruke, terra comum usada para estradas, pastagem etc.; e 5) Mewat, terra morta ou devoluta reivindicada pelo Estado, mas frequentemente usada por beduínos ou fellaheen. Note-se que miri não podia ser hipotecado, de modo que um devedor falido era forçado a transferir seus direitos para o usurário, que permitiria que o camponês permanecesse na terra em troca de dois terços das colheitas.

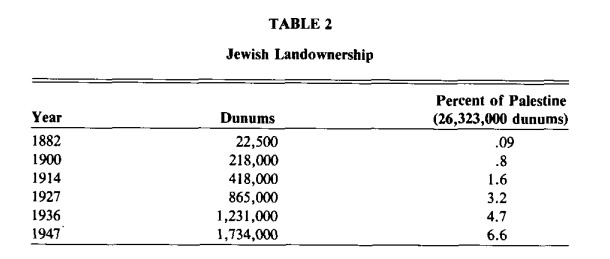

No final do século XIX, enquanto o título de terras tradicionalmente detidas por camponeses árabes estava sendo transferido para proprietários árabes e turcos, outra força surgiu que teria a influência mais significativa na distribuição de terras, a saber, o movimento sionista que começou a apoiar a imigração de judeus para a Palestina. Embora não existam estatísticas confiáveis, estima-se que a Palestina na segunda metade do século XIX consistia em uma população de mais ou menos meio milhão, dos quais cerca de 80% eram muçulmanos, 10% cristãos e 5 a 7% judeus. Em 1882, os judeus possuíam 22.500 dunums de terra dos 26.323.000 dunums que comporiam o Mandato Palestino, ou seja, 0,09% da terra. Em 1900, havia 50.000 judeus na Palestina, principalmente em Jerusalém e Jaffa, embora vinte e dois assentamentos existissem até então, e os judeus possuíam 218.000 dunums, ou 0,8% das terras.

O aumento da propriedade judaica foi em grande parte motivado pela fundação da Associação de Colonização Judaica da Palestina (PICA) pelo Barão Edmond de Rothschild, o “Pai do Yishuv” (o assentamento judeu na Palestina) que por décadas foi o maior proprietário de terras judaicas na Palestina e na Transjordânia. Rothschild “comprou terras dos feudais effendis, às vezes subornando o governo otomano, e expulsando fellahins da terra”. Alguns dos mesmos fellahins foram contratados para trabalhar a terra que cultivavam como sua.

Uma abordagem diferente foi adotada pelos sionistas de uma posição mais purista do que a política colonialista clássica defendida por Rothschild. “Quando ocupamos a terra… devemos expropriar gentilmente a propriedade privada das propriedades que nos foram atribuídas”, escreveu o fundador do sionismo, Theodor Herzl. “Tentaremos atrair a população sem dinheiro através da fronteira, proporcionando emprego para ela nos países de trânsito, enquanto negamos a ela qualquer emprego em nossos próprios países.” Em 1907, a Organização Sionista Mundial incorporou o Keren Kayemeth Leisrael (Fundo Nacional Judaico), que se dedicava a comprar terras exclusivamente para judeus e recusar emprego para árabes deslocados. Começando um ano depois, com a construção de um subúrbio fora de Jaffa, que passou a ser conhecido como Tel Aviv, Keren Kayemeth estava destinado a ser o maior proprietário de terras na Palestina.

Durante os últimos anos de domínio turco na Palestina, as terras confiscadas dos camponeses árabes por proprietários árabes ausentes foram, por sua vez, vendidas a colonos sionistas, cuja política cada vez mais era negar emprego aos árabes. Apenas 144 proprietários árabes possuíam um total de 3.130.000 dunums na Palestina – só no Vale de Jezreel a família Sursuk de Beirute e Egito detinha o título de 230.000 dunums – e “a grande maioria das terras compradas pelos judeus no período do domínio turco, e mais tarde sob o mandato britânico,. .. foi adquirida de proprietários de grandes propriedades”. Em 1914, a propriedade judaica de terras era de 418.000 dunums ou cerca de 1,6% da Palestina, e os judeus constituíam 84.660 (12%) de uma população de 689.275.

“O governo de Sua Majestade vê com bons olhos o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu”, escreveu o ministro britânico das Relações Exteriores, Lord Balfour, a Lord Lionel Rothschild em novembro de 1917, acrescentando que “nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não-judaicas existentes na Palestina”, ou seja, a esmagadora maioria da população composta por árabes muçulmanos e cristãos. A Palestina era uma terra sem povo e para um povo sem terra, segundo o líder sionista Israel Zangwill, que escreveu em 1919:

“O poder em todos os países reside sempre nas classes latifundiárias. No entanto, mais de 30.000 proprietários árabes e cerca de 600.000 fellahins devem continuar na posse da maior parte da Terra Santa. .. [Para remediar essa situação] medidas de redistribuição racial. .serão realizadas na Palestina como em qualquer outro lugar. Assim, os árabes seriam gradualmente estabelecidos no novo e vasto Reino Árabe. Só com maioria judaica… Israel pode assumir a tarefa de construir esse Estado modelo.

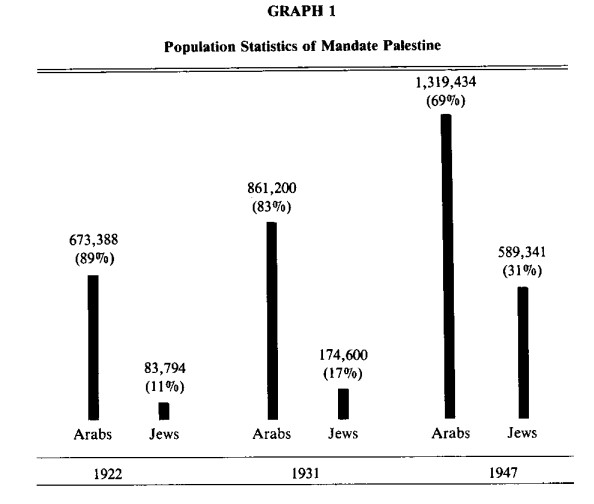

Antes de outubro de 1920, os judeus detinham 650.000 dunums e as vendas de terras aumentaram rapidamente sob o Mandato Britânico. A primeira compra significativa de Keren Kayemeth de sete aldeias árabes foi um fator na revolta árabe de 1921, que levou a Grã-Bretanha a promulgar o Transfer of Land Ordinance (1921), pelo qual o proprietário era obrigado a se certificar que os moradores desenraizados pelas vendas retivessem terras em outros lugares. Os senhorios burlavam a portaria simplesmente despejando os moradores antes da venda. Atos comparáveis para proteger os agricultores aprovados nas duas décadas seguintes também foram evitados, aumentando o número de árabes sem terra. Em qualquer caso, o primeiro censo real da Palestina, feito em 1922, indicou que os judeus eram 83.794 de uma população total de 757.182. Assim, os judeus, cerca de três quartos dos quais viviam na área de Jerusalém-Jaffa e cerca de dois terços dos quais eram imigrantes europeus, constituíam 11% da população. Estimativas relativas à distribuição de terras indicam que, no mesmo ano, excluindo fellahins livre, três milhões de dunums da terra da Palestina foram detidos por apenas 120 famílias árabes. Em 1927, as propriedades de terras judaicas mais do que dobraram desde o início da guerra, para 865.000 dunums, ainda apenas 3,3% da Palestina.

Um ano após a revolta de 1929, na qual fellahins e especialmente beduínos desempenharam um papel importante, o Relatório Simpson estimou que cerca de 30% dos aldeões árabes eram sem-terra. Ao contrário dos judeus, que tinham arrendamentos favoráveis e de longo prazo, os arrendatários árabes detinham terras anualmente, rescindíveis à vontade do proprietário. A condição econômica do fellahin era desesperadora, pois capital escasso, dívidas pesadas, aumento do aluguel, sobretributação e juros altos estavam esmagando essa classe. Um estudo mostrou que a família média de fellahin possuía cerca de setenta e cinco dunums, enquanto o dobro dessa quantidade teria sido necessário para um padrão de vida decente. Os camponeses tomavam empréstimos a juros de 30% ou mais, ou vendiam suas terras, a fim de pagar o dízimo (que poderia ser um quarto da renda de um fellahin) e outros impostos, dívidas e despesas de subsistência. Os agricultores sem terra eram obrigados a dar ao proprietário cujas terras trabalhavam cerca de metade da produção. Os fellahins estavam literalmente falidos – 64% das famílias em um subdistrito tinham processos de execução pendentes contra eles, toda a safra de uma família podia ser penhorada por impostos e a prisão por dívida era extensa. A condição do fellahin não era melhor do que sob os turcos.

Enquanto a Agência Judaica pressionava sua reivindicação de todas as terras de propriedade do governo, áreas consideráveis sobre as quais o governo tinha reivindicações de jure foram ocupadas e cultivadas pelos árabes por muitos anos. Não apenas as áreas disponíveis para assentamento judaico eram “insignificantes”, mas já os assentamentos judaicos estavam interferindo com os direitos de pastoreio e cultivo de beduínos, a maioria dos quais vagava em Berseba, como nos tempos antigos. Fellahins que foram despejados de suas terras no campo, ao emigrar para as cidades, descobriram que a Histadrut (Federação Judaica do Trabalho) os excluía do emprego na indústria e comércio judaicos, resultando em grave desemprego.

As políticas sionistas enfrentaram os árabes com discriminação com base na raça, religião ou origem nacional em todos os momentos: Kibush Hakarka (Conquista da Terra) tomou as terras dos arrendatários árabes, Kibush Ha’avoda (Conquista do Trabalho) impediu a contratação de árabes como empregados, e T’ozteret Ha’aretz (Produto da Terra) impôs um boicote à commodities produzida por árabes. A Constituição da Agência Judaica (1929), Art. 111, declarou: “A terra deve ser adquirida como propriedade judaica… [e] tida como propriedade inalienável do povo judeu. A Agência promoverá a colonização agrícola baseada na mão-de-obra judaica e, em todas as obras ou empreendimentos realizados ou promovidos pela Agência, considerar-se-á por uma questão de princípio que a mão-de-obra judaica será empregada. ..” O arrendamento de Keren Kayemeth continha o pacto restritivo baseado na raça de que a exploração nunca deveria ser detida por ninguém além de um judeu e que apenas a mão de obra judaica poderia ser empregada em conexão com o cultivo da propriedade. Os arrendatários judeus que contrataram ou tentaram vender direitos aos árabes deveriam ter seus próprios contratos de arrendamento rescindidos.

O censo de 1931 revelou uma população árabe (incluindo muçulmanos, cristãos, drusos etc.) de 861.200 e uma população judaica de 174.600, ou seja, 17%. Utilizou-se a mesma estimativa de 66.553 beduínos sugerida em 1922, como se nunca houvesse aumento populacional entre esse setor da população árabe. Enquanto a duplicação da população judaica (que era cerca de metade europeia) desde o censo anterior se deveu principalmente à imigração, o aumento da população árabe resultou de causas naturais. Com mais imigração judaica e compras de terras nos anos 1930, as execuções de hipotecas por detentores ausentes de títulos legais que muitas vezes residiam em Damasco, Beirute, Cairo e Kuwait desapossaram um número cada vez maior de fellahins. Só a venda pela família libanesa de fazendeiros fiscais Sursuk de 240.000 dunums deslocou quase 9.000 pessoas.

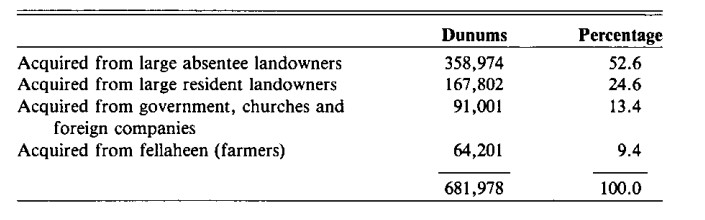

TABELA 1

Aquisições de terras da PICA, Keren Kayemeth e Palestine Land Development Company a partir de 1936

No final de 1936, a PICA, Keren Kayemeth e a Palestine Land Development Company – todas organizações sionistas – detinham títulos de terra, conforme indicado na Tabela 1. Como comentou o ex-diretor da Keren Kayemeth: “Se somarmos todos esses números, veremos que nada menos que 90,6% de todas as aquisições foram de terras que antes pertenciam a grandes proprietários, enquanto de fellahins apenas 9,4% foram compradas”. Embora não se saiba quantos moradores árabes foram despejados, em 1936 a propriedade de terras judaicas totalizou 1.231.000 dunums. Não é surpreendente que, quando os trabalhadores e camponeses árabes, desencadeados pela ofensiva guerrilheira de al-Qassam no campo, se mobilizaram em luta armada e se engajaram em greves gerais durante 1936-39, os elementos feudais liderados por al-Husseini favoreceram um compromisso com os britânicos, que, auxiliados pelos sionistas, esmagaram a revolta.

“Não há espaço para os dois povos juntos neste país”, refletiu Joseph Weitz em 1940. Chefe do Departamento de Colonização da Agência Judaica e encarregado das aquisições de terras, Weitz continuou dizendo que “não há outro caminho senão transferir os árabes daqui para os países vizinhos; transferir todos eles: não deve sobrar uma aldeia, nem uma tribo”.

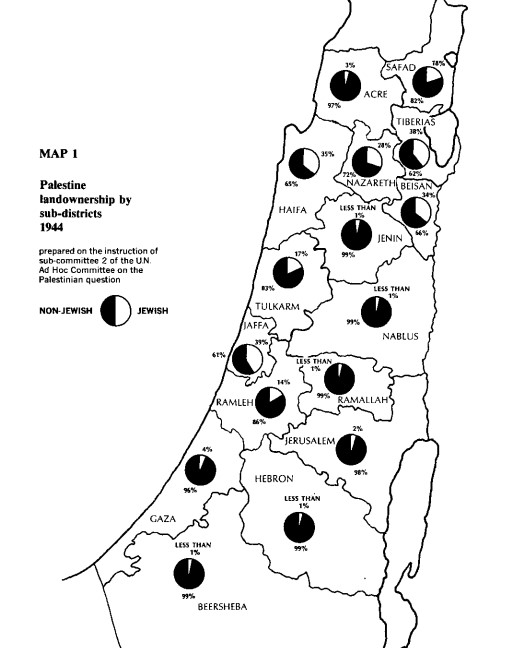

Um Levantamento da Palestina, preparado para a Comissão de Inquérito Anglo-Americana em meados dos anos 1940, descreveu a contínua desapropriação dos fellahins da mesma maneira que o Relatório Simpson. Ficções legais sobre o título em vez de direitos tradicionais baseados na posse continuaram a assegurar as transações de terras entre grandes proprietários árabes e sionistas. “Os registros de terras otomanos… ainda constituem a base de um grande número de reivindicações de direitos reais na Palestina”. No entanto, os agricultores árabes trabalhavam terras “estatais” na medida em que “não se pode presumir que o governo esteja na posse de grandes extensões de terra que estão ociosas”. Em 1944, a população judaica, determinada em 553.600 (32%) de 1.739.624 (incluindo os nômades nunca crescentes), detinha 1.731.300 dunums. “Essa área total de terras judaicas representa 6,6% da área total da Palestina.”

Uma estimativa oficial menor para as propriedades judaicas no final de 1944 estabeleceu o número em 1.491.699 dunums, em comparação com 12.766.524 dunums de propriedade de árabes e 1.491.690 dunums de terras públicas. Isso exclui os 10.573.100 dunums que compõem Berseba, que os beduínos habitavam livremente; tradicionalmente baseando seus direitos no uso e não no título conferido pelo que eles percebiam como forças externas, os beduínos sempre tiveram suas terras subestimadas porque seu método de rotação de culturas envolvia deixar a terra em pousio por alguns anos, enquanto os avaliadores incluíam apenas terras em uso corrente. De qualquer forma, 85% das terras cultiváveis eram detidas por árabes, 13% por judeus e 3% pelo público. A proporção de propriedade de terras judaicas para não-judaicas é apresentada no Mapa 1.

De 1922 até 1945, estima-se que 96% do crescimento da população muçulmana foi devido ao aumento natural, enquanto 72% do crescimento da população judaica foi atribuído ao aumento migratório. Enquanto dois terços dos judeus viviam em Tel Aviv, Jerusalém, Haifa e Jaffa, 70% dos muçulmanos residiam em aldeias, embora esta última porcentagem ainda indicasse uma tendência à urbanização. As últimas estimativas oficiais da população do Governo do Mandato encontraram 589.341 judeus (31%) de 1.908.775 pessoas no final de março de 1947. No final daquele ano, os judeus possuíam 1.734.000 dunums ou 6,6% da Palestina, tendo comprado 57% dessas terras de grandes proprietários árabes, 16% de governos, igrejas e empresas estrangeiras e 27% de fellahins. O Gráfico 1 e a Tabela 2 resumem o crescimento da população judaica e da propriedade de terras, respectivamente.

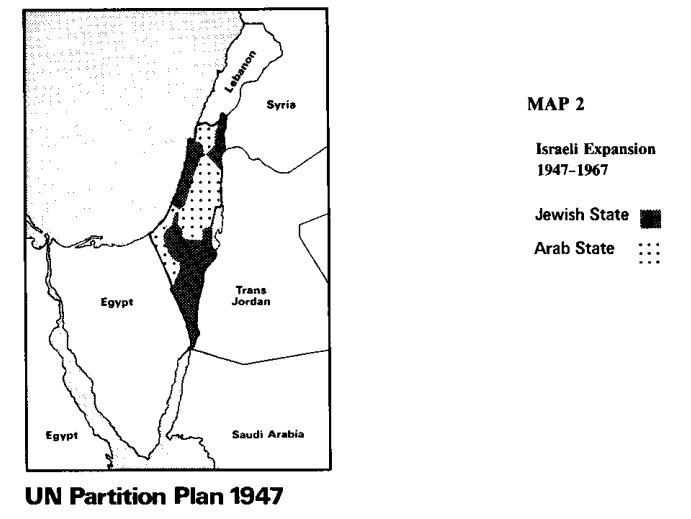

A Resolução de Partilha das Nações Unidas de novembro de 1947 previa um Estado judeu de cerca de 57% da Palestina, embora o latifúndio judeu fosse apenas cerca de 10% do Estado proposto. O plano incluía 498.000 judeus e 497.000 árabes dentro do Estado. No entanto, para a liderança sionista, esta era pouca terra e muitos árabes. Não foi apenas o Irgun de Menachem Begin e Moshe Dayan, cuja organização explodiu bombas em centros populacionais árabes, que desejava que o novo Estado consistisse em todo o Mandato Palestino ou mais e fosse arabenrein. Um expansionista que previa um Israel que se estendia do Nilo ao Eufrates, David Ben-Gurion nunca teve a intenção de respeitar as fronteiras da ONU e, no seu Estado, “não havia lugar para os árabes”. Ben-Gurion queria atacar centros populacionais árabes.

Ben-Gurion permaneceu cético sobre qualquer possibilidade de coexistência com os árabes. Quanto menos houvessem vivendo dentro das fronteiras do novo Estado judeu, melhor ele acharia. Ele realmente não disse isso, mas sua posição era clara – uma grande ofensiva contra os árabes não apenas interromperia seus ataques, mas também reduziria muito a porcentagem de árabes na população do novo Estado. Embora isso possa ser chamado de racialismo, todo o movimento sionista na verdade foi baseado no princípio de uma comunidade puramente judaica na Palestina.

Em 9 de abril de 1948, 254 homens, mulheres e crianças desarmados em Deir Yassin, uma vila árabe a oeste de Jerusalém, foram massacrados por terroristas sionistas. A maioria dos corpos mutilados foram jogados em um poço, enquanto outros foram espalhados pela aldeia. Embora o ataque tenha sido liderado pelo Irgun Zvai Leumi de Begin e pela gangue francamente fascista Stern, o comandante da Haganá aprovou o ataque, embora o partido de Ben-Gurion tenha tentado se eximir de culpa. De acordo com Begin, os atacantes usaram “um grande número de granadas de mão” e os civis “sofreram baixas inevitáveis”. Deir Yassin foi “a primeira aldeia árabe a ser capturada pelas forças judaicas”, levando os árabes a esperar um genocídio nas mãos dos sionistas.

“O pânico tomou conta dos árabes de Eretz Israel. Os árabes de todo o país, induzidos a acreditar em contos bárbaros [sic] de “carnificina Irgun”, foram tomados de pânico sem limites e começaram a fugir para salvar suas vidas. Essa fuga em massa logo se transformou em uma debandada enlouquecida e incontrolável.”

Em Jerusalém, soldados sionistas desfilaram alguns sobreviventes de Deir Yassin manchados de sangue pelas ruas, e em Haifa alto-falantes sionistas alertaram os árabes de mais Deir Yassins. “Todas as forças judaicas avançaram através de Haifa como uma faca através da manteiga. Os árabes começaram a fugir em pânico, gritando: ‘Deir Yassin!'” Sessenta mil árabes fugiram de Haifa, e quase toda a população árabe de Jaffa, de cem mil, evaporou. Quase 900 aldeias e cinco milhões de dunums de terra foram abandonados quando cerca de três quartos de um milhão de árabes fugiram dos exércitos judeu, árabe e britânico. “A maior parte das terras agrícolas estava nas mãos desses moradores.”

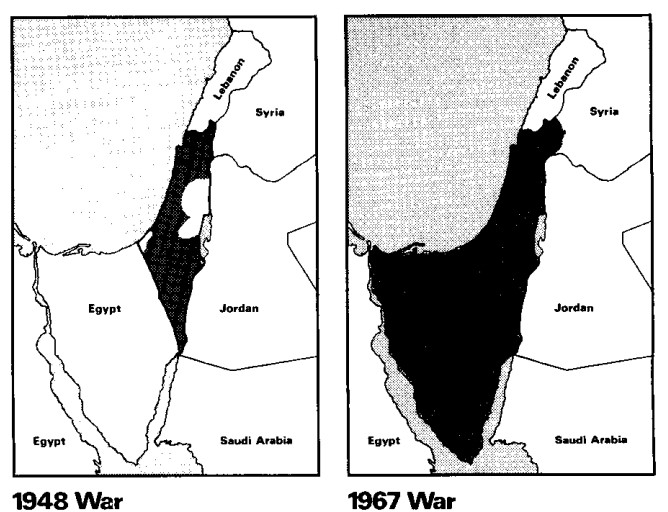

Em meados de maio de 1948, quando Israel proclamou sua existência como Estado, os judeus ainda eram menos de um terço da população da Palestina. A propriedade de terras judaicas, como resultado da expulsão dos árabes, saltou de quase 7% da Palestina para 79%; assim, foi a força militar, em vez de meio século de compras de terras (em grande parte de proprietários árabes ausentes), que foi o principal método pelo qual a terra da Palestina se tornou a terra de Israel.

Os anos que se seguiram

Enquanto muitos árabes fugiram com a intenção de retornar às suas casas quando a violência terminasse, a maioria não foi autorizada a retornar às suas aldeias, e uma combinação de dispositivos militares e legais foram empregados nos anos seguintes para destruir ou expropriar casas e terras árabes. No período de dez anos a partir do fim da guerra, cerca de um milhão de dunums de terras árabes foram expropriados. Mesmo em casos como Bir’im e Ikrit, em que a Suprema Corte israelense decidiu a favor dos árabes desapropriados, as autoridades de ocupação militar impediram a aplicação dos decretos dinamitando aldeias inteiras, expulsando camponeses e beduínos através das fronteiras e atirando naqueles que tentavam retornar como “infiltrados”. A Lei sobre a Aquisição de Bens de Ausentes (1950) transferiu para um custodiante todos os bens reais e pessoais dos “ausentes”, ou seja, pessoas que deixaram seus locais de residência em um período determinado e fugiram temporariamente para um lugar que não estava sob ocupação israelense. O custodiante transferiu as terras dos “ausentes” (que em muitos casos haviam retornado às suas casas e trabalhavam na terra no momento da expropriação) para colonos judeus, mais de um terço dos quais acabou em 1954 vivendo em propriedades “ausentes”. Uma série de outras leis nos anos 1950 relacionadas à ocupação militar resultou na expropriação de mais e mais propriedades dos árabes por razões de “segurança”.

A maioria das propriedades “abandonadas” chegou às mãos de Keren Kayemeth, que possuía menos de um milhão de dunums no dia em que Israel se autoproclamou um Estado, mas que em meia década adquiriu quase dois e meio milhão de dunums a mais, tornando-se ao lado do Estado o maior proprietário de terras em Israel. Pactos restritivos proibindo os não-judeus de gozar de quaisquer direitos sob arrendamentos continuaram em vigor e se estenderam às terras estatais, negando aos árabes qualquer benefício potencial de 90% das terras de Israel. Ao mesmo tempo em que os árabes palestinos estavam tendo sua repatriação negadas, a Lei do Retorno (1950) permitiu que “judeus” imigrassem livremente para Israel, aumentando assim o número de assentamentos sionistas e reduzindo a percentagem de árabes dentro das fronteiras de Israel.

Insatisfeito com as aquisições anteriores, Begin declarou perante o Knesset em 12 de outubro de 1955: “Acredito profundamente no lançamento de uma guerra preventiva contra os Estados árabes sem mais hesitações. Ao fazê-lo, alcançaremos dois objetivos: em primeiro lugar, a aniquilação do poder árabe; e, em segundo lugar, a expansão do nosso território”. Um ano depois, cerca de cinquenta árabes foram massacrados em Kafr Qasim, localizada na Samaria, e não muito tempo depois a aventura de Suez proporcionou uma oportunidade malsucedida para os planos de Begin. Restou para a guerra de 1967 Israel ocupar a Cisjordânia e a Faixa de Gaza – à qual Begin já em 1948 afirmou que os judeus tinham direito –, bem como as Colinas de Golã e o Sinai. Os sucessivos governos de Levi Eshkol, Golda (“não existe palestinos”) Meir e Yitshak Rabin promoveram assentamentos nesses territórios ocupados. Como resultado da Guerra de Junho, 1.700.000 palestinos, em grande parte não cidadãos, estavam sob ocupação israelense, e outro milhão de palestinos permaneceram fora da Palestina, principalmente na Cisjordânia.

No início de 1973, estimava-se que, de 475 aldeias árabes substanciais antes de 1948, apenas 90 permaneciam. Os assentamentos em todos os territórios ocupados aumentaram a uma taxa cada vez maior desde a Guerra do Yom Kippur de 1973 e a eleição de Begin em 1976. O confisco e a expropriação de terras árabes palestinas, a criação de assentamentos ilegais que são depois “legalizados” e as consequentes manifestações espontâneas, bem como ações de guerrilha de palestinos combatidas pela repressão das forças armadas israelenses marcam a época atual. O Mapa 2 exibe três décadas de expansão israelense.

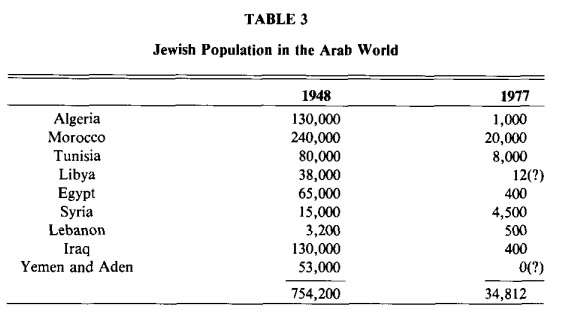

Se a colonização sionista resultou na desapropriação direta das terras dos árabes palestinos e na expulsão de três quartos de um milhão deles de sua terra natal, um resultado indireto foi a expulsão de um número semelhante de judeus do mundo árabe. Embora desde os tempos antigos muçulmanos e judeus tenham se envolvido em opressão e massacres entre si, o mundo árabe tem sido um refúgio para os judeus da Europa desde a Inquisição Espanhola, e recebeu refugiados de Hitler muito depois que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha proibiram a imigração judaica. Mas particularmente em 1948, um surto de motins anti-judeus e ação do governo resultou em inúmeras mortes, confisco cada vez mais generalizado de propriedades judaicas e a emigração de muitos judeus árabes de suas antigas pátrias. Sobre os árabes que fugiram da Palestina e os judeus que fugiram dos países muçulmanos, um comentarista afirmou: “Todos os povos acima fugiram, ou foram expulsos de suas casas, e poucos deles foram autorizados a levar consigo dinheiro ou posses, ou a manter quaisquer direitos de propriedade, por mais antigos que fossem”. A Tabela 3 indica a população judaica no mundo árabe em 1948 e 1977. Dos judeus que emigraram, cerca de meio milhão se estabeleceram em Israel, enquanto o restante foi para a América e Europa.

Embora os Estados árabes tenham a maior parte da culpa pela opressão ou expulsão dos judeus em seu meio, alguns foram expulsos não como judeus, mas como europeus. No Egito, durante décadas, muitos motins foram anti-estrangeiros, como tal; por exemplo, a crise de 1956, na qual todos os cidadãos britânicos e franceses foram expulsos, incluindo muitos judeus que eram cidadãos europeus. Os cidadãos egípcios não foram expulsos, embora alguns judeus tenham sido internados como supostos colaboradores. Além disso, dos judeus que deixaram a Argélia na década de 1960, 125.000 foram para a França e apenas 14.000 para Israel – indicando que partiram por serem colonos franceses, consequência da revolução argelina. Enquanto poucos judeus estavam no Líbano em 1948, em uma década 9.000 encontraram refúgio naquele país árabe liberal, embora a recente guerra civil tenha afastado pessoas de todas as origens étnicas. Embora os iraquianos tenham levado a cabo políticas opressivas contra os judeus (para não mencionar minorias maiores, como os curdos), sabe-se que os sionistas exasperaram esse processo bombardeando sinagogas e outros centros judaicos em Bagdá em 1951, resultando em numerosas casualidades. Tais ações fornecem mais sustentação à alegação de que os sionistas sempre tentaram tensionar as relações entre os judeus árabes e suas terras natais. Finalmente, Síria, Marrocos, Egito e outras nações árabes agora removeram as restrições legais aos judeus e convidaram aqueles que emigraram a retornar e obter plenos direitos de cidadania. Embora essas afirmações de não discriminação contra os judeus não compensem a vergonhosa destruição da vida e da propriedade judaica realizada pelos Estados árabes, Israel não deu sequer apoio simbólico à sugestão de que os árabes palestinos possam retornar à sua terra natal.

Os Estados árabes que causaram danos às pessoas e propriedades dos judeus têm a obrigação de devolver os bens apreendidos ou indenizar seus proprietários, bem como indenizar as famílias dos assassinados por ação oficial do Estado. Do mesmo modo, os árabes palestinos têm o direito de regressar às suas casas e propriedades tomadas pelos israelitas, de receber uma justa indenização pela perda de vidas e bens e de exercer a autodeterminação nacional. Os palestinos podem ter reivindicações morais não apenas contra os sionistas que tomaram suas terras à força, mas também contra membros da elite árabe que obtiveram enormes lucros na venda de terras aos sionistas despejando moradores que cultivavam a terra desde tempos imemoriais. Nenhum equilíbrio é alcançado no status quo – a expulsão sionista e a espoliação dos palestinos não são “compensadas” pelo tratamento semelhante dado pelos Estados árabes a seus cidadãos judeus. Os árabes palestinos simplesmente não se beneficiaram dos atos opressivos realizados pelos Estados muçulmanos contra os judeus. Compensação, devolução de propriedade e repatriação são direitos detidos por judeus árabes e árabes palestinos.

Os Estados árabes que causaram danos às pessoas e propriedades dos judeus têm a obrigação de devolver os bens apreendidos ou indenizar seus proprietários, bem como indenizar as famílias dos assassinados por ação oficial do Estado. Do mesmo modo, os árabes palestinos têm o direito de regressar às suas casas e propriedades tomadas pelos israelitas, de receber uma justa indenização pela perda de vidas e bens e de exercer a autodeterminação nacional. Os palestinos podem ter reivindicações morais não apenas contra os sionistas que tomaram suas terras à força, mas também contra membros da elite árabe que obtiveram enormes lucros na venda de terras aos sionistas despejando moradores que cultivavam a terra desde tempos imemoriais. Nenhum equilíbrio é alcançado no status quo – a expulsão sionista e a espoliação dos palestinos não são “compensadas” pelo tratamento semelhante dado pelos Estados árabes a seus cidadãos judeus. Os árabes palestinos simplesmente não se beneficiaram dos atos opressivos realizados pelos Estados muçulmanos contra os judeus. Compensação, devolução de propriedade e repatriação são direitos detidos por judeus árabes e árabes palestinos.

____________________________________________

Notas

[1] Este artigo foi escrito antes do Holocausto no Líbano do verão de 1982. No momento em que este artigo foi escrito, após semanas de massacres indiscriminados de muitos milhares de libaneses e palestinos por forças militares israelenses, é impossível prever se a ocupação sionista até o norte de Beirute resultará em uma “Margem do Norte” tão militarizada e permanentemente ocupada quanto a Cisjordânia. A invasão também tem implicações para a análise aqui incluída da opressão dos judeus orientais pelos Estados árabes – o bairro judeu em Beirute Ocidental foi sujeito aos mesmos bombardeios e destruição israelenses que os bairros muçulmanos dominantes daquela parte de Beirute. As notas de referência podem ser encontradas neste link.

“O adágio de Menachem Begin, durante seus dias terroristas no Irgun, de que “lutamos, logo somos”, que é aplicado para justificar as conquistas israelenses subsequentes, assume a falácia ad baculum que o poder determina o direito; mas certamente o mesmo raciocínio existencial demonstraria a legitimidade da infraestrutura guerrilheira da OLP, incluindo o al Fatah de Yassir Arafat, a Frente Popular para a Libertação da Palestina de George Habash e outras organizações feddayn, especialmente na medida em que seus ataques a Israel são bem-sucedidos.”

Isso é o direito de conquista tradicional, antes das ladainhas liberais de direitos internacionais. É natural que gangues de ladrões briguem entre si – o que não quer dizer que seja moral, porque não é. O que o sionismo e seus apoiadores fazem é justamente chamar de terroristas aqueles que basicamente estão se defendendo. De modo que o genocídio praticado pelo estado de Israel se confirma a partir da morte de qualquer não combatente e o Hamas pode se utilizar de métodos violentos, mas matar não-combatentes neste caso não pode ser considerado necessariamente um crime de guerra, somente um crime comum. E do poto de vista sionista, já que legítima defesa ainda não é crime.

O estado de Israel já nasceu criminoso. Mas tem muitos apoiadores entre os adeptos de falsas religiões cristãs e anarcosionistas de plantão. E de toda a forma, Israel é, por assim dizer, o uníco criminoso da região, já que se auto-declara a única democracia… bem, demo vem do latim demônio, e não do grego, povo…