A eliminação de todo o povo palestino

A mídia mainstream reconhece a Nakba

Em dezembro de 2023, a New York Times Magazine publicou uma longa reportagem de capa sobre trinta anos de tentativas fracassadas de paz no Oriente Médio entre israelenses e palestinos, uma tragédia que resultou no enorme derramamento de sangue e destruição dos últimos dois anos. A discussão contou com três acadêmicos israelenses e três palestinos, moderada pela redatora Emily Bazelon, e o tom geral – para o bem ou para o mal – provavelmente refletiu as suposições históricas e ideológicas dos sionistas prograssistas que dominam a liderança editorial do Times e da maioria dos outros grandes meios de comunicação americanos.

A introdução de Bazelon teve alguns parágrafos, resumindo a história do conflito, que foi retratado como uma luta entre o certo e o certo, com dois povos infelizes lutando pelo mesmo pequeno pedaço de terra. Uma frase inicial afirmava que os israelenses viam a guerra de 1948 como “uma luta existencial pela sobrevivência, que ocorreu apenas alguns anos após o Holocausto”, e esse último evento, tão incessantemente coberto em nossa mídia, obviamente não exigia explicação para os leitores do Times. Mas na frase seguinte nos disseram que, por três gerações, os palestinos também consideraram 1948 como o ano de sua Nakba. Essa palavra árabe era muito menos familiar para a maioria dos ocidentais, então Bazelon continuou explicando que significava “catástrofe”, as trágicas circunstâncias em que 700.000 palestinos fugiram ou foram expulsos à força de sua antiga pátria.

Na quarta-feira seguinte, outro artigo do Times sobre o conflito Israel/Gaza também juntou o Holocausto à Nakba, desta vez em uma única frase, como havia feito uma diferente história do Times uma semana antes. Hoje em dia, há até uma página na Wikipedia com 3.300 palavras sobre esses dois traumas históricos interligados, tão significativos separadamente para judeus israelenses e árabes palestinos, e em 2018 um livro inteiro foi publicado com esse título.

O crescente uso do termo Nakba em publicações mainstream de elite, como o Times, representa uma importante vitória ideológica para a causa palestina. Nossa mídia cria nossa realidade, portanto, conceitos ou eventos históricos que não possuem um nome de identificação têm muito menos probabilidade de serem considerados importantes e lembrados. Assim, o uso crescente dessa palavra pode ter maior peso político do que o fato histórico real de que 700.000 refugiados miseráveis foram expulsos de suas casas na Palestina.

Agora há suspeitas generalizadas de que os atuais ataques militares israelenses em Gaza têm como objetivo fazer com que todos os palestinos irem para o deserto do Sinai, no Egito, e isso será seguido por tentativas de fazer o mesmo com os palestinos da Cisjordânia. De fato, depois de décadas negando a realidade da Nakba de 1948, alguns dos principais líderes israelenses passaram a proclamar seus planos de uma Nakba nova e muito maior, finalmente livrando a Grande Israel que controlam de seus indesejados habitantes palestinos.

Não tenho certeza de quando ouvi pela primeira vez a palavra Nakba. Pode ter sido durante o final dos anos 1980, quando a primeira Intifada ou “levante” se tornou uma história amplamente divulgada sobre o Oriente Médio, descrevendo os protestos palestinos, violentos e não violentos, na Cisjordânia e em Gaza contra o que eram então duas décadas de ocupação israelense. Ou talvez tenha sido alguns anos depois, no início dos anos 1990, quando as negociações de paz de Oslo entre Israel e a OLP pareciam destinadas a finalmente resolver o conflito e levar a região a um acordo de paz razoável, que incluía o estabelecimento de um Estado palestino independente.

Eu já tinha visto muitas vezes a frase “refugiados palestinos” em muitas notícias, com os campos da ONU na Cisjordânia, Gaza, Líbano e em outros lugares abrigando bem mais de um milhão dessas pessoas, e eu estava vagamente ciente de que eles haviam fugido de suas antigas casas em Israel durante a primeira guerra árabe-israelense de 1948.

Os relatos da mídia que absorvi casualmente ao longo dos anos eram bastante vagos e incompletos, e muitas vezes apresentavam distorções graves ou falsidades absolutas sobre esses eventos importantes, sendo fortemente moldados pela propaganda de Israel e sua legião de partidários. Muitas vezes nos disseram que a fuga dos palestinos havia sido promovida por transmissões de rádio de três ou quatro países árabes vizinhos, que os instavam a limpar o terreno para os exércitos invasores que deveriam extinguir o recém-fundado Estado judeu. Essas partidas foram planejadas para serem temporárias, mas depois que os exércitos árabes profissionais foram inesperadamente derrotados pelas milícias sionistas desesperadas e destreinadas, uma fuga palestina que deveria durar dias ou semanas acabou se estendendo por anos e décadas. As duras dificuldades da vida de refugiado foram agravadas pela cruel recusa dos estados árabes em integrar os palestinos em suas próprias sociedades, um fracasso que contrastou fortemente com a rápida e bem-sucedida assimilação de Israel das muitas centenas de milhares de judeus que haviam sido expulsos dos países árabes na mesma época. De fato, esses regimes árabes vizinhos procuraram usar os refugiados palestinos apenas como peões políticos contra o recém-criado Estado de Israel, cuja existência eles viam com hostilidade incessante. Mas pouco dessa narrativa era verdadeira, e fatos legais e históricos cruciais foram completamente omitidos.

Como era de se esperar, a árdua existência dessas muitas centenas de milhares de palestinos em campos de refugiados acabou fomentando o surgimento de organizações militantes violentas como a OLP, que buscava capturar a atenção do mundo por meio de ataques terroristas chamativos. No início dos anos 1970, seus sequestros de aviões chamaram a atenção generalizada e isso foi seguido pela infame apreensão e assassinato de atletas israelenses nos Jogos Olímpicos de Munique de 1972. Outros grupos terroristas, como a notória gangue alemã Baader-Meinhof, frequentemente cooperavam com a OLP e, em 1976, sua operação conjunta de sequestro foi frustrada por um ousado ataque de comando israelense no aeroporto de Entebbe, em Uganda.

Antes desses incidentes, a situação dos palestinos havia sido amplamente ignorada. Mas em poucos anos, o termo “terrorista palestino” e “refugiado palestino” se espalharam por nossa mídia, embora o último ainda despertasse muito pouca discussão sobre as circunstâncias que originalmente criaram sua situação.

Antes desses incidentes, a situação dos palestinos havia sido amplamente ignorada. Mas em poucos anos, o termo “terrorista palestino” e “refugiado palestino” se espalharam por nossa mídia, embora o último ainda despertasse muito pouca discussão sobre as circunstâncias que originalmente criaram sua situação.

O que se via muito mais era como Hollywood os retratavam como vilões, como no popular filme de 1977 Domingo Negro, no qual o FBI americano e agentes israelenses do Mossad juntos frustraram um plano terrorista palestino para matar 80.000 americanos explodindo o dirigível da Goodyear sobre o estádio do Superbowl, com o próprio presidente americano sendo uma das vítimas pretendidas.

O quase triunfante movimento de negação da Nakba

Embora bombas e balas tenham sido armas amplamente utilizadas durante os 75 anos de conflito israelense-palestino, acho que o papel da cobertura da mídia tem sido muito mais crucial para sua trajetória, com os israelenses desfrutando de uma enorme vantagem a esse respeito, dado o enorme viés pró-Israel de jornalistas e publicações ocidentais, sem falar nas produções de Hollywood. Ao avaliar eventos atuais e passados, analistas ponderados devem sempre levar em conta esse viés extremo – e o campo de jogo muito enviesado que ele cria – se quiserem determinar corretamente a realidade dos eventos.

Acho que a primeira onda substancial de cobertura simpática da mídia que os palestinos já receberam pode ter ocorrido após a invasão israelense do Líbano em 1982, culminando no longo e brutal cerco de Beirute. Ariel Sharon, o ministro da Defesa linha-dura do governo israelense de direita de Menachem Begin, foi o mentor desse projeto, que resultou na morte de talvez 20.000 palestinos e civis libaneses e suas ações foram severamente condenadas pelo correspondente do Times, Thomas Friedman. As intermináveis referências israelenses a “terroristas” palestinos foram até ridicularizadas em Doonesbury.

Naquela época, invadir um país árabe e sitiar sua capital era um evento quase sem precedentes e, com a pressão diplomática americana e internacional aumentando, as forças militares da OLP, que eram os supostos alvos do ataque de Israel, foram evacuadas sob os auspícios da ONU. Mas uma vez que esses combatentes foram removidos, Sharon logo depois orquestrou um terrível massacre das mulheres e crianças palestinas indefesas deixadas para trás nos campos de refugiados de Sabra e Chatila. Esse infeliz evento produziu um grande desastre de relações públicas para os israelenses e um foco internacional renovado sobre os palestinos. Havia uma crescente simpatia global pela situação deles e alguma possibilidade de que a mídia americana se concentrasse nas circunstâncias da expulsão original deles, embora eu não me lembre da discussão de nenhum detalhe naquela época, muito menos do uso do termo Nakba.

Dada essa séria rachadura na inclinação da mídia pró-Israel, anteriormente esmagadora, não é surpreendente que os partidários de Israel logo lançassem um contra-ataque repentino e concertado, uma tentativa ousada de remover permanentemente a Nakba da história mundial antes mesmo que esse termo aparecesse no cenário político.

Como estudante de pós-graduação em física de Stanford, lembro-me de que em 1984 ou 1985 o assunto do conflito no Oriente Médio surgiu e um de meus colegas de pós-graduação – um gentio pró-Israel – declarou que todo o “problema dos refugiados palestinos” era em grande parte uma farsa. Para minha considerável surpresa, ele explicou que a maioria dos palestinos não era nativa da área, sendo imigrantes relativamente recentes de países árabes vizinhos que haviam chegado durante uma ou duas décadas anteriores à guerra de 1948, atraídos pelas oportunidades econômicas produzidas pelo crescente assentamento judaico.

Eu nunca dediquei muito tempo ao conflito no Oriente Médio, mas essa afirmação me pareceu muito surpreendente, ao contrário de tudo o que eu tinha lido, e embora eu não estivesse convencido, eu vagamente me perguntava se isto poderia ser verdade até certo ponto. Obviamente, se muitos ou a maioria dos chamados “palestinos” não fossem realmente nativos da Palestina expulsos pelos colonos judeus sionistas que criaram Israel, mas fossem imigrantes recentes que chegaram na mesma época ou mais tarde, todo o cenário político do amargo conflito regional seria transformado.

Alguns anos depois, descobri que essas alegações impressionantes haviam sido apresentadas em um livro longo e extremamente controverso de 1984, enaltecido nos círculos mainstream e pró-Israel, mas condenado como fraudulento por seus críticos, com este último lado eventualmente ganhando vantagem e os argumentos gradualmente desaparecendo da mídia. Mas foi apenas há cerca de uma década que finalmente investiguei o assunto e descobri uma história fascinante.

Joan Peters abandonou a faculdade e se tornou uma escritora free-lance, com interesse no Oriente Médio, mas com pouca experiência histórica. Então, em 1984, seu nome apareceu de repente como autora de From Time Immemorial, um volume notavelmente acadêmico, com 600 páginas com quase 2.000 notas de rodapé, um livro que fez a afirmação revolucionária de que os palestinos realmente não existiam como povo. De acordo com sua introdução, ela havia começado o projeto de pesquisa anos antes bastante simpática à situação dos refugiados palestinos e com a intenção de se concentrar em sua condição miserável, mas gradualmente encontrou mais e mais pistas de que eles eram em grande parte uma mistura de propaganda fabricada pelos inimigos árabes de Israel. Então, ela passou anos vasculhando arquivos mofados, pesquisando cuidadosamente os dados demográficos subjacentes e, finalmente, produzindo sua obra-prima, que foi lançada com entusiasmo por uma importante editora de Nova York.

Joan Peters abandonou a faculdade e se tornou uma escritora free-lance, com interesse no Oriente Médio, mas com pouca experiência histórica. Então, em 1984, seu nome apareceu de repente como autora de From Time Immemorial, um volume notavelmente acadêmico, com 600 páginas com quase 2.000 notas de rodapé, um livro que fez a afirmação revolucionária de que os palestinos realmente não existiam como povo. De acordo com sua introdução, ela havia começado o projeto de pesquisa anos antes bastante simpática à situação dos refugiados palestinos e com a intenção de se concentrar em sua condição miserável, mas gradualmente encontrou mais e mais pistas de que eles eram em grande parte uma mistura de propaganda fabricada pelos inimigos árabes de Israel. Então, ela passou anos vasculhando arquivos mofados, pesquisando cuidadosamente os dados demográficos subjacentes e, finalmente, produzindo sua obra-prima, que foi lançada com entusiasmo por uma importante editora de Nova York.

Uma onda gigantesca de críticas quase uniformemente elogiosas enalteceu sua erudição minuciosa, impulsionando seu livro para todas as listas de best-sellers. Ainda mais importante, ela logo se tornou a queridinha da mídia eletrônica, alcançando uma audiência nacional muito maior por meio de suas 200 ou 300 entrevistas de rádio e televisão, nas quais explodiu o mito difundido de que os chamados “refugiados palestinos” eram ocupantes de longa data da Palestina. Sua descoberta monumental foi endossada com entusiasmo pelos principais acadêmicos, historiadores vencedores do Prêmio Pulitzer e até mesmo um ou dois ganhadores do Prêmio Nobel.

Naquela época, o cenário da mídia era muito mais hierárquico e unificado do que hoje, com a imprensa de prestígio ocidental sem rivais globais significativos ou críticos da Internet. Dado um apoio tão forte, suas conclusões surpreendentes pareciam profundamente enraizadas na narrativa aceita, relegando permanentemente qualquer cético à marginalidade conspiratória. E se os “palestinos” não existissem realmente como povo, qualquer noção de que eles tinham uma reivindicação legítima à terra obviamente evaporou.

Isso poderia facilmente ter acontecido, exceto pela determinação de um jovem estudante de pós-graduação de Princeton chamado Norman Finkelstein, com um forte interesse na história sionista. Ele ficou curioso sobre este novo livro amplamente elogiado, que parecia contradizer tudo o que ele sabia sobre o assunto, então ele começou a verificar algumas das referências acadêmicas de Peters e descobriu que muitas delas estavam severamente distorcidas ou mesmo falsificadas. Apesar da legião de endossos de prestígio, ele concluiu que seu livro constituía “uma fraude espetacular”, com seções importantes aparentemente plagiadas de um tratado de propaganda sionista publicado décadas antes que ninguém jamais havia levado a sério.

Ao contrário do mundo político, a academia é amplamente administrada pelo sistema de honra, e muito poucos indivíduos se preocupam em verificar criticamente as notas de rodapé em um texto divulgado por uma grande imprensa e fortemente endossado por muitas figuras importantes. Portanto, sem os esforços pessoais de Finkelstein, é bem possível que o reconhecimento da existência de todo o povo palestino tivesse desaparecido sem a necessidade de os israelenses dispararem um único tiro. A gigantesca e flagrante farsa da “Negação da Nakba” teria se tornado concreta, sem que ninguém no mainstream político estivesse disposto a desafiá-la publicamente.

Como Finkelstein e outros contam a história, descobrir essa fraude maciça em um reconhecido best-seller foi bastante fácil, mas chamar a atenção para esses fatos provou ser extremamente difícil, especialmente porque tantos intelectuais judeus influentes já haviam investido suas reputações em elogiar e endossar o livro, juntamente com muitas publicações importantes. As cartas de Finkelstein a jornalistas e editores foram completamente ignoradas e, dos muitos acadêmicos que ele contatou, apenas Noam Chomsky, do MIT, se preocupou em responder. Chomsky, um forte crítico das políticas israelenses, encorajou os esforços de Finkelstein, mas alertou que ele poderia estar prejudicando gravemente sua própria carreira acadêmica, uma preocupação que infelizmente se mostrou correta.

Finkelstein escreveu sua crítica detalhada como um longo artigo, que ele enviou para todos os lugares, mas foi igualmente ignorado, até que Chomsky o ajudou a colocar uma versão abreviada em uma pequena revista esquerdista do meio-oeste americano. Gradualmente, a notícia da análise de Finkelstein começou a circular, com jornalistas e acadêmicos percebendo que provavelmente era apenas uma questão de tempo até que o escândalo intelectual explodisse, mas nenhuma publicação estava disposta a ser a primeira a expor a fraude plagiada. A prestigiosa New York Review of Books solicitou uma avaliação de um importante historiador demográfico israelense, que ridicularizou o livro de Peters como “pura falsificação”, apenas equivalendo a uma propaganda sionista regurgitada que ninguém em Israel levou a sério, mas os editores se recusaram a permitir que sua crítica devastadora fosse publicada. No entanto, naquela época, os intelectuais britânicos eram menos afetados pela influência sionista e foram alertados por Chomsky sobre as críticas detalhadas de Finkelstein, então a publicação da edição britânica do livro rapidamente desencadeou uma onda de ridicularização nas principais publicações de Londres, o que finalmente forçou a maioria de seus colegas americanos envergonhados a reconhecer esses mesmos fatos.

O livro e a controvérsia que ele provocou foram suficientemente importantes para se tornarem o assunto de um longo artigo da Wikipedia que resume efetivamente a história, fornecendo vários links e citações. Eu também recomendo fortemente um ensaio de 2002 de Chomsky que está disponível online, junto com um artigo de 2015 da Mondoweiss por ocasião da morte de Peters:

Em sua discussão, Chomsky até sugeriu que o livro pseudo-acadêmico de Peters provavelmente havia sido inventado por alguma agência de inteligência ou organização ativista pró-Israel, que apenas incluíram o nome da autora nesse trabalho fraudulento. Isso me parece bastante plausível, visto que ela nunca antes ou depois disso publicou quaisquer escritos sérios em história nem outras pesquisas acadêmicas. Na verdade, acho que o principal trunfo que ela contribuiu para o projeto pode ter sido o sobrenome gentio de seu primeiro marido, junto com sua aparência razoavelmente télégénique.

Portanto, se não fosse pelos esforços de um determinado estudante de pós-graduação, uma grande farsa histórica provavelmente teria vencido e se estabelecido na mídia. Provavelmente, depois de alguns anos, Hollywood teria embarcado ansiosamente, logo lançando uma grande variedade de filmes e documentários contando a história da terra abandonada e quase vazia da Palestina, eventualmente revivida por um influxo de imigrantes judeus idealistas, cujo sucesso econômico naturalmente atraiu árabes de todos os países vizinhos do Oriente Médio. Talvez alguns desses roteiros tivessem girado em torno dos esforços heroicos da própria Peters, uma brilhante estudiosa independente que trabalhou por anos para revelar uma verdade há muito escondida por um establishment acadêmico tendencioso e arrogante. E todo o povo palestino, que atualmente totalizam alguns milhões, teria sido completamente apagado do registro oficial do Ocidente, com apenas algumas vozes dissidentes à margem da Internet de hoje ainda teimosamente alegando o contrário e sendo incessantemente assediadas pela ADL por defender tais crenças “antissemitas”. Como eu tenho enfatizado, o que consideramos como a realidade do mundo é provavelmente muito menos sólido do que a maioria de nós acredita.

“Ingenuamente, tendemos a supor que nossa mídia reflete com precisão os eventos de nosso mundo e sua história, mas, em vez disso, o que vemos com muita frequência são apenas as imagens tremendamente distorcidas de um espelho de parque de diversões, com pequenos itens às vezes transformados em grandes e grandes em pequenos. Os contornos da realidade histórica podem ser distorcidos em formas quase irreconhecíveis, com alguns elementos importantes desaparecendo completamente do registro e outros aparecendo do nada. Muitas vezes sugeri que a mídia cria nossa realidade, mas dadas essas omissões e distorções gritantes, a realidade produzida é muitas vezes em grande parte fictícia. Nossas histórias padrão sempre criticaram a ridícula propaganda soviética durante o auge dos expurgos de Stalin ou da fome ucraniana, mas, à sua maneira, nossos próprios órgãos de mídia às vezes parecem igualmente desonestos e absurdos em suas próprias reportagens. E até a disseminação da Internet, era difícil para a maioria de nós reconhecer a enormidade desse problema.”

Recentemente, reli o excelente livro de Finkelstein de 1995, Imagem e Realidade do Conflito Israel-Palestina, que dedicou um capítulo ao caso Joan Peters e, da mesma forma, desconstruiu vários outros exemplos importantes de subsídios e cobertura da mídia massivamente tendenciosa que distorceram severamente as percepções americanas do conflito no Oriente Médio. O livro de Peters em si está esgotado há muito tempo e as cópias usadas disponíveis para venda desapareceram rapidamente após a eclosão da recente violência em Gaza, mas felizmente uma versão em PDF estava temporariamente disponível no Archive.org, que baixei e li. O conteúdo parece confirmar o veredicto muito duro de Finkelstein, especialmente porque nenhuma de suas acusações detalhadas foi refutada.

Recentemente, reli o excelente livro de Finkelstein de 1995, Imagem e Realidade do Conflito Israel-Palestina, que dedicou um capítulo ao caso Joan Peters e, da mesma forma, desconstruiu vários outros exemplos importantes de subsídios e cobertura da mídia massivamente tendenciosa que distorceram severamente as percepções americanas do conflito no Oriente Médio. O livro de Peters em si está esgotado há muito tempo e as cópias usadas disponíveis para venda desapareceram rapidamente após a eclosão da recente violência em Gaza, mas felizmente uma versão em PDF estava temporariamente disponível no Archive.org, que baixei e li. O conteúdo parece confirmar o veredicto muito duro de Finkelstein, especialmente porque nenhuma de suas acusações detalhadas foi refutada.

No entanto, isso ficou longe de marcar o fim dessa estranha história. Após a Segunda Intifada do início dos anos 2000, a imagem pública de Israel no Ocidente sofreu outro golpe, então, em 2003, Alan Dershowitz, um importante professor de Direito de Harvard e fervoroso sionista, publicou Em Defesa de Israel, que se tornou um grande best-seller e repetiu muitos dos mesmos argumentos sobre a inexistência dos palestinos. De fato, como Finkelstein logo demonstrou, aquele estimado estudioso acadêmico – ou, mais provavelmente, seus ghostwriters preguiçosos – havia tomado emprestado extensivamente, sem dar crédito, grandes porções do livro há muito desacreditado de Peters de duas décadas antes. Em uma aparição conjunta amplamente discutida no Democracy Now!, Dershowitz tentou desesperadamente obstruir as acusações devastadoras de fraude acadêmica de Finkelstein, e o caso Dershowitz-Finkelstein resultante tem até uma página própria de 4.500 palavras na Wikipedia, assim como o próprio livro.

Dershowitz não ficou satisfeito com a revelação humilhante de que ele havia assinado seu nome no plágio de uma fraude já plagiada, cometendo assim o tipo de transgressão acadêmica que teria resultado na expulsão de qualquer um da universidade. Portanto, ele lançou uma feroz campanha de retaliação, colocando sua prestigiosa posição em Harvard e influentes apoiadores judeus para expulsar seu acusador do mundo acadêmico. Finkelstein passou sete anos como membro do corpo docente da Universidade DePaul, mas embora tenha sido esmagadoramente recomendado para o cargo tanto por seu próprio departamento quanto por toda a Faculdade de Artes e Ciências, os patrocinadores mobilizados por Dershowitz – e provavelmente os doadores ricos que eles representavam – exerceram seu veto, e ele perdeu sua nomeação, levando a um amargurado processo público.

A história do best-seller fraudulento pró-Israel de Dershowitz constitui uma parte importante do livro de Finkelstein de 2005 Beyond Chutzpah, publicado pela editora da Universidade da Califórnia, uma prestigiosa editora acadêmica, e Dershowitz mobilizou todos os seus apoiadores para bloquear seu lançamento, até mesmo recrutando o governador Arnold Schwarzenegger para pressionar sem sucesso os reitores da UC para proibir o livro. Eu havia comprado originalmente esse texto há mais de uma dúzia de anos, mas só agora finalmente li sua crítica devastadora à propaganda desonesta tão amplamente implantada em nome da história e das atividades do Estado judeu. Sua edição atualizada de 2008 inclui um resumo muito longo das evidências esmagadoras do plágio de Dershowitz por um pesquisador terceirizado que investigou o caso, partes das quais também estão disponíveis online no Counterpunch.

A história do best-seller fraudulento pró-Israel de Dershowitz constitui uma parte importante do livro de Finkelstein de 2005 Beyond Chutzpah, publicado pela editora da Universidade da Califórnia, uma prestigiosa editora acadêmica, e Dershowitz mobilizou todos os seus apoiadores para bloquear seu lançamento, até mesmo recrutando o governador Arnold Schwarzenegger para pressionar sem sucesso os reitores da UC para proibir o livro. Eu havia comprado originalmente esse texto há mais de uma dúzia de anos, mas só agora finalmente li sua crítica devastadora à propaganda desonesta tão amplamente implantada em nome da história e das atividades do Estado judeu. Sua edição atualizada de 2008 inclui um resumo muito longo das evidências esmagadoras do plágio de Dershowitz por um pesquisador terceirizado que investigou o caso, partes das quais também estão disponíveis online no Counterpunch.

Assim, o plagiador acadêmico escapou de quaisquer consequências, enquanto o estudioso que revelou esse plágio foi exilado permanentemente da comunidade acadêmica.

A Guerra dos Cem Anos na Palestina

Dershowitz havia se tornado professor titular de Harvard aos 28 anos, um dos mais jovens da história da universidade, e Jeffrey Sachs era um de seus ex-colegas que compartilhavam a mesma distinção. Sachs, como Dershowitz, veio de uma formação judaica, mas era bem diferente em seu temperamento e personalidade, e nos últimos um ou dois anos ele se tornou um de nossos intelectuais públicos mais proeminentes, primeiro no que diz respeito às origens da Covid e dos ataques ao gasoduto Nord Stream, e logo depois com sua análise da guerra na Ucrânia e suas raízes políticas.

Sua combinação extremamente rara de credenciais mais elevadas nos círculos do establishment de elite, juntamente com uma notável franqueza em desafiar as narrativas oficiais, o impulsionou para a estratosfera da mídia, e suas inúmeras entrevistas muitas vezes acumularam centenas de milhares de visualizações no Youtube, às vezes chegando a um milhão ou mais. Duas de suas primeiras aparições nesse arco de mídia em ascensão foram com o Gray Zone e o Manifold de Steve Hsu, e esses se tornaram os vídeos mais populares da história desses canais, com o primeiro agora se aproximando de meio milhão de visualizações. De fato, no ano passado, sugeri que o acadêmico da Universidade de Columbia provavelmente havia se tornado um “elefante desonesto” nas mentes de seus oponentes do establishment.

Diferentes estudiosos têm diferentes campos de especialização, e Sachs é um economista internacional, cujas áreas de foco foram os países do antigo bloco soviético, a América Latina e a China, mas aparentemente sem muita ênfase no Oriente Médio. No entanto, durante os longos lockdowns da Covid, ele expandiu seu conhecimento sobre o conflito israelense-palestino lendo um livro publicado recentemente pelo Prof. Rashid Khalidi, um de seus colegas da Universidade de Columbia, e depois se juntou ao autor para uma discussão muito interessante de uma hora disponível no Youtube.

Por puro acaso, me deparei com este vídeo não muito antes de a região de repente explodir em violência inesperada, e achei uma excelente apresentação dos fatos históricos importantes, muitos deles anteriormente desconhecidos para mim, enquanto Sachs também enfatizou que foi forçado a “desaprender” grande parte da história que ele havia absorvido casualmente ao longo dos anos. Embora muitos dos vídeos mais recentes de Sachs tenham atraído centenas de milhares de visualizações ou mais, depois de dois anos este ainda não havia chegado a 900 e, apesar dos eventos dramáticos dos últimos tempos, só finalmente ultrapassou 1.000 visualizações no fim de 2023. Dada a estatura acadêmica dos dois participantes e a importância atual do tema, espero que isso possa mudar a opinião de muitos que o estão descobrindo.

Essa interessante discussão me levou a ler o excelente livro do autor, que segmentou a luta de um século entre sionistas e palestinos em seis conflitos separados. Embora eu tenha achado seus relatos detalhados dessa história muito úteis, eu já estava ciente dos contornos gerais da maioria das partes posteriores da história, então aproveitei mais os dois primeiros da lista, especialmente sua discussão sobre os primeiros estágios do projeto de colonização sionista, que se acelerou muito durante as duas décadas de Mandato da Palestina que se seguiram à conquista britânica do território na Primeira Guerra Mundial.

Essa interessante discussão me levou a ler o excelente livro do autor, que segmentou a luta de um século entre sionistas e palestinos em seis conflitos separados. Embora eu tenha achado seus relatos detalhados dessa história muito úteis, eu já estava ciente dos contornos gerais da maioria das partes posteriores da história, então aproveitei mais os dois primeiros da lista, especialmente sua discussão sobre os primeiros estágios do projeto de colonização sionista, que se acelerou muito durante as duas décadas de Mandato da Palestina que se seguiram à conquista britânica do território na Primeira Guerra Mundial.

A história que o autor conta é simples, mas bastante diferente do que foi apresentado na grande mídia ocidental. Os primeiros líderes sionistas eram em sua maioria judeus da Europa Central e, quando se concentraram na Palestina, imaginaram explicitamente o estabelecimento de um estado-nação judeu, com a maioria deles acreditando que os palestinos nativos, que viviam lá há muitos séculos, deveriam necessariamente ser induzidos a sair ou expulsos à força. Como os judeus sionistas eram inicialmente apenas uma pequena minoria, consistindo inteiramente de recém-chegados ao país, tais intenções mal foram transmitidas, mas planejadas para o futuro.

Assim, nos primeiros anos do século XX, um pequeno número de europeus centrais e orientais ideologicamente zelosos conspirou para tomar uma terra distante e já densamente povoada e expulsar suas muitas centenas de milhares de habitantes há muito tempo presentes no local, uma proposta surpreendentemente audaciosa, ainda mais pelo fato de que eles finalmente conseguiram executá-la. Não consigo lembrar de nada parecido com isso que tenha ocorrido na história.

Embora suas origens tenham sido contestadas, a Declaração Balfour de 1917 da Grã-Bretanha proclamou de forma um tanto ambígua que a Palestina deveria se tornar uma pátria nacional para o povo judeu, ao mesmo tempo em que mantinha os direitos dos habitantes existentes. Logo depois que a Grã-Bretanha capturou o país do Império Otomano em 1918, naturalmente surgiram conflitos.

Em 1921, um proeminente acadêmico americano visitou a Palestina e publicou seu relato de testemunha ocular em um periódico importante, documentando a severa hostilidade entre os colonos sionistas fanáticos e a grande maioria dos palestinos nativos, com grandes partes de seu relatório posteriormente reimpressas no jornal nacional de Henry Ford. Naquela época, a grande mídia americana era menos unilateral do que acabou se tornando, e no ano seguinte um longo artigo foi publicado em um grande sindicato de jornais descrevendo esses mesmos fatos, incluindo a violência e o extremismo dos sionistas, com aquela fascinante cápsula do tempo reimpressa e discutida em um de nossos próprios artigos recentes.

Esses relatos contemporâneos de jornalistas e acadêmicos americanos pareciam corroborar totalmente a narrativa histórica de Khalidi, mas também notei um detalhe adicional e interessante.

Por décadas, Lord Northcliffe reinou como o magnata da mídia mais poderoso da Grã-Bretanha, o imperioso proprietário do Times of London e de outras publicações, cujos sentimentos nacionalistas bombásticos e influência política fizeram dele o William Hearst ou Rupert Murdoch de sua época. De acordo com essa notícia de 1922, durante sua visita à Palestina, ele ficou indignado com os violentos ataques sionistas contra a maioria local de judeus não sionistas e os palestinos nativos, e planejou orquestrar uma campanha de mídia contra o sionismo após seu retorno à Grã-Bretanha. Porém, Northcliffe morreu logo depois, alegando ter sido envenenado de acordo com as memórias posteriores de Douglas Reed, seu jovem assistente pessoal na época, que estava convencido de que os sionistas haviam usado meios letais para proteger seu projeto político. Devemos notar que na história autorizada de assassinatos sionistas de Ronen Bergman em 2018, uma das primeiras vítimas foi um proeminente líder judeu antissionista, morto em 1924 por planejar fazer lobby no governo britânico contra o empreendimento sionista.

Tendo removido com sucesso vários obstáculos políticos ao seu esquema, os sionistas se concentraram durante as décadas de 1920 e 1930 na imigração judaica, buscando aumentar seus números até o ponto em que pudessem ganhar o controle do país. Os palestinos nativos naturalmente suspeitaram exatamente desse plano, e os conflitos aumentaram, culminando em uma greve geral árabe e uma revolta em grande escala contra o domínio estrangeiro que começou em 1936 e durou até 1939, sendo duramente reprimida pelos militares britânicos auxiliados por milícias sionistas. De acordo com Khalidi, estima-se que 14 a 17% de toda a população masculina adulta de palestinos foi morta, ferida, presa ou exilada durante o conflito, enfraquecendo severamente essa comunidade e especialmente sua liderança política para a futura luta militar contra os sionistas que se seguiu uma década depois.

No entanto, depois de reprimir a Revolta Árabe, os britânicos procuraram reduzir distúrbios futuros emitindo um Livro Branco em 1939, restringindo drasticamente a imigração judaica e prometendo outras restrições. Isso provocou amargo ressentimento sionista, culminando alguns anos depois no assassinato de Lord Moyne, o ministro britânico para o Oriente Médio. De fato, embora Khalidi tenha o cuidado de evitar esses assuntos muito delicados, uma vez que a Segunda Guerra Mundial estourou, uma das facções sionistas de direita menores lideradas por um futuro primeiro-ministro de Israel buscou sem sucesso uma aliança militar com Hitler e Mussolini, assim como o movimento sionista dominante dependia fortemente de sua parceria econômica crucial com a Alemanha nazista ao longo da década de 1930.

O líder da Grã-Bretanha durante a guerra, o primeiro-ministro Winston Churchill, era fortemente pró-sionista e, perto do fim da guerra, autorizou a formação de uma Brigada Judaica, permitindo que as milícias do nascente estado sionista adquirissem experiência militar crucial para a luta que se aproximava pela Palestina. Enquanto isso, as forças sionistas fortaleceram seus laços políticos com as superpotências emergentes dos Estados Unidos e da URSS, no caso da primeira contando com a influente comunidade judaica dos EUA e, na segunda, com o Partido Comunista local da Palestina, que era quase inteiramente judeu.

No final da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Grã-Bretanha estava falida e exausta, retirando-se de suas possessões imperiais em grande parte do mundo e até mesmo prestes a perder o controle da Índia depois de mais de um século. Assim, os sionistas agora procuravam expulsar os britânicos da Palestina, desencadeando uma onda maciça de violência contra eles, incluindo o bombardeio de 1946 do King David Hotel, um dos maiores ataques terroristas da história do mundo até aquela data. Ao mesmo temo, eles também operaram para trazer para a Palestina o máximo possível da população judaica deslocada da Europa, aumentando seu número para sua luta iminente com os árabes pela Palestina.

Finalmente, em 1947, os britânicos desistiram e jogaram seu problema com a Palestina no colo das recém-formadas Nações Unidas, que propuseram resolver a disputa sionista-árabe dividindo a terra em dois novos estados. Os judeus constituíam então um terço da população palestina, com a maioria deles tendo chegado apenas nos três anos anteriores, enquanto possuíam apenas cerca de 6% da terra. No entanto, o lobby sionista eficaz persuadiu a ONU a alocar 55% da Palestina para o estado de maioria judaica, com apenas 45% indo para os árabes nativos, uma decisão que estes últimos naturalmente consideraram ultrajante e uma violação óbvia dos princípios democráticos supostamente consagrados na Carta da ONU. Enquanto isso, os sionistas viam o copo meio vazio e pretendiam obter o controle da maior parte ou de toda a Palestina enquanto se livravam dos habitantes árabes existentes. Portanto, a violência logo aumentou em ambos os lados.

Apoiados pelos EUA e pela URSS, os sionistas declararam seu novo Estado de Israel em 14 de maio de 1948, enquanto os exércitos do Egito, Transjordânia, Síria e vários outros estados árabes próximos intervieram rapidamente em apoio aos palestinos sitiados e desarmados. Mas, com exceção da Legião Árabe da Transjordânia, comandada pelos britânicos, esses militares eram insignificantes e tinham pouco treinamento, de modo que as forças sionistas muito maiores e mais bem organizadas ganharam vantagem, especialmente depois de receberem ilegalmente de Stalin um enorme carregamento de armas tchecas do bloco soviético durante uma trégua temporária da ONU nos combates. O conde Folke Bernadotte, chefe da Cruz Vermelha Sueca, foi nomeado negociador de paz da ONU, mas algumas de suas propostas foram vistas desfavoravelmente pelos sionistas, que expressaram seu descontentamento assassinando-o, e seu sucessor americano se mostrou muito menos desagradável.

Os combates finalmente foram retomados e os sionistas obtiveram uma vitória esmagadora, dominando quase 80% da Palestina e expulsando uma porcentagem semelhante dos palestinos, que se tornaram refugiados no restante de seu território ou em estados árabes vizinhos.

Uma das principais fontes sobre a expulsão dos palestinos de sua terra natal foi a pesquisa inovadora de Ilan Pappe, um historiador israelense, e ao longo dos anos eu por vezes vi menções favoráveis ao seu livro de 2006 A Limpeza Étnica da Palestina. Então, motivado pelo relato muito mais breve de Khalidi, finalmente o li, terminando a última página apenas alguns dias antes do ataque inesperado do Hamas de repente impulsionar o conflito Israel-Palestina de volta ao centro das atenções mundiais. O trabalho de Pappe parecia merecer todos os elogios críticos que havia recebido, com o estudioso contando com uma exaustiva pesquisa de arquivo para reconstruir e documentar os planos da liderança sionista de remover todos os palestinos e criar o estado puramente judeu que eles sempre desejaram.

Uma das principais fontes sobre a expulsão dos palestinos de sua terra natal foi a pesquisa inovadora de Ilan Pappe, um historiador israelense, e ao longo dos anos eu por vezes vi menções favoráveis ao seu livro de 2006 A Limpeza Étnica da Palestina. Então, motivado pelo relato muito mais breve de Khalidi, finalmente o li, terminando a última página apenas alguns dias antes do ataque inesperado do Hamas de repente impulsionar o conflito Israel-Palestina de volta ao centro das atenções mundiais. O trabalho de Pappe parecia merecer todos os elogios críticos que havia recebido, com o estudioso contando com uma exaustiva pesquisa de arquivo para reconstruir e documentar os planos da liderança sionista de remover todos os palestinos e criar o estado puramente judeu que eles sempre desejaram.

O termo “limpeza étnica” se espalhou na mídia ocidental durante as amargas Guerras dos Bálcãs da década de 1990. Os flagrantes crimes de guerra representados por esse termo foram usados para justificar os ataques de bombardeio da OTAN contra os perpetradores, e alguns dos principais arquitetos foram posteriormente levados a julgamento em Haia, com suas vidas acabando em celas de prisão. Portanto, uma técnica de enquadramento muito eficaz empregada por Pappe é abrir a maioria de seus capítulos citando uma pequena passagem descrevendo alguns desses ultrajes dos Bálcãs, seguida por páginas de texto demonstrando que os mesmos crimes ou muito piores também foram cometidos pelas forças sionistas algumas décadas antes. Naqueles conflitos da década de 1990, o general Wesley Clark, comandante supremo da OTAN de ascendência judaica, declarou a famosa frase “Não há lugar na Europa moderna para estados etnicamente puros”. Mas um certo país do Oriente Médio já havia recebido forte apoio americano em seus esforços militares para atingir exatamente o mesmo objetivo.

Um ponto importante enfatizado pelo autor foi que, desde o início, a liderança sionista estava bastante confiante em sua confortável superioridade militar sobre as forças que poderiam enfrentar, não apenas os civis palestinos praticamente desarmados cujas cidades e aldeias planejavam destruir, mas até mesmo os exércitos dos estados árabes vizinhos que poderiam eventualmente intervir. De acordo com o mito da propaganda israelense posterior, os palestinos locais só começaram a fugir depois que o Estado de Israel foi declarado e os exércitos árabes invadiram, mas na verdade naquela data cerca de 200 aldeias palestinas já haviam sido atacadas, com seus habitantes sendo mortos ou expulsos, e essa limpeza étnica brutal foi o que provocou a intervenção militar árabe.

Se uma aldeia palestina local tinha ou não relações amigáveis com colonos sionistas próximos era irrelevante e todos foram alvo de destruição. De acordo com Pappe, as circunstâncias em torno do notório massacre de Deir Yassin eram particularmente desonrosas. Essa aldeia havia concluído um pacto formal de não agressão com o principal movimento sionista, então os líderes deste último providenciaram legalisticamente para que as forças do Irgun e da Gangue Stern lançassem o ataque, o que resultou em um massacre brutal dos habitantes, com a notícia das atrocidades horríveis colocando muitos outros palestinos em fuga. No final das contas, mais de 500 aldeias foram atacadas, geralmente com alguns de seus homens sumariamente executados e o restante da população expulso, enquanto os edifícios foram destruídos e toda a aldeia arrasada.

A população de todas as vilas e cidades palestinas foi tratada de maneira semelhante, com uma subseção do livro intitulada “O Urbicídio da Palestina”. Às vezes, os habitantes das aldeias próximas eram deliberadamente massacrados para aterrorizar a população urbana e precipitar sua fuga, que era ainda mais encorajada por um bombardeio de morteiros ou outros explosivos. Toda propriedade palestina foi casualmente saqueada, enquanto estupros e estupros coletivos também ocorreram, às vezes culminando em assassinato, embora o verdadeiro número desses incidentes não possa ser determinado.

O ano de 1948 começou com apenas 6% das terras da Palestina sob propriedade judaica, mas a ONU atribuiu 55% do território ao novo Estado judeu e suas forças militares vitoriosas logo conquistaram metade do Estado palestino proposto também, ficando desapontados apenas porque não conseguiram capturar a outra metade como esperavam. A intenção original deles era expulsar todos os não-judeus do território sob seu controle e, embora tenham sido 80% bem-sucedidos nesse esforço, seu fracasso em removar os últimos 20% antes do fim da guerra levou a recriminações posteriores. Mas, como explica Pappe, desde 1948, a minoria palestina remanescente de Israel está legalmente confinada a apenas 2% da terra, em comparação com os 94% que possuíam antes das apreensões e expulsões sionistas daquele ano.

Um ponto importante que Pappe destaca é que os britânicos passaram quase três décadas mantendo a lei e a ordem na Palestina, e suas forças militares e policiais ainda estavam presentes em grande número, mesmo depois que a disposição do território foi colocada nas mãos da ONU. Como resultado, os civis palestinos assumiram ingenuamente que seriam protegidos de ataques não provocados pelas milícias sionistas e, portanto, ficaram chocados e despreparados quando as forças britânicas ficaram paradas e não fizeram nada, colocando-os à mercê de grupos violentos que roubaram suas propriedades ou os mataram com total impunidade.

Embora eu nunca tenha prestado muita atenção a revistas de moda ou celebridades, as irmãs Gigi e Bella Hadid são supermodelos americanas que posaram para capas de muitas dessas publicações. A ascendência paterna delas é palestina, e o pai delas contou recentemente a dolorosa história de como seus pais acolheram voluntariamente uma família de refugiados judeus deploráveis que chegaram ao seu país vindos da Europa. Mas então sua mãe viajou para uma cidade vizinha por alguns dias para ficar com parentes durante o nascimento de seu filho e, quando ela voltou, aquela família judia havia tomado sua casa e os despejado, recusando-se até mesmo a permitir que eles entrassem para pegar suas fotos de família ou mesmo um cobertor para seu bebê recém-nascido.

As Nações Unidas criaram legalmente o Estado de Israel e, no final de 1948, após o fim dos combates, a Resolução 194 da Assembleia Geral da ONU exigia o retorno incondicional dos refugiados palestinos, algo que normalmente acontecia após o fim de cada conflito militar. Mas, embora muitas das famílias tivessem fugido de suas casas apenas alguns dias ou semanas antes, o governo israelense se recusou a cumprir a resolução–, levando à ameaça de sanções americanas, embora estas nunca tenham sido impostas. Enquanto isso, os israelenses procuraram evitar tal possibilidade, acelerando a destruição das aldeias palestinas vazias e reassentando rapidamente os judeus nas casas abandonadas das vilas e cidades que haviam tomado. Durante anos, os israelenses consideravam qualquer palestino que tentasse retornar às suas casas e terras como “infiltrados” e atiravam regularmente neles incidentes que gradualmente prepararam o terreno para futuras guerras.

Embora eu recomende fortemente a leitura do livro muito bem documentado de Pappe, aqueles que preferem absorver suas informações importantes em um formato diferente podem assistir a uma longa entrevista de 2018 do autor, com mais de 300.000 visualizações no Youtube, seguida pela Parte Dois dessa entrevista ou uma discussão mais curta do livro por um blogueiro britânico algumas semanas atrás.

Analogias históricas, falsas e verdadeiras

Como demonstrado em suas entrevistas, Pappe é um indivíduo profundamente humanitário de tendências progressistas e um estudioso excepcional focado intensamente no Oriente Médio. Portanto, em outros assuntos fora de sua área de especialização profissional, ele naturalmente compartilha pontos de vista que são difundidos em seus círculos ideológicos. Por exemplo, embora seu tema central seja a terrível desapropriação dos palestinos nativos por colonos sionistas, ele admite abertamente que o processo não foi muito diferente do que havia acontecido anteriormente nos Estados Unidos, já que os colonos europeus despojaram e limparam etnicamente os ameríndios nativos, e Finkelstein por vezes fez o mesmo ponto. Mas acho que essa analogia histórica, tão amplamente promovida tanto pelos mais fortes defensores de Israel quanto por seus críticos progressistas mais contundentes, é baseada em uma deturpação extrema dos fatos subjacentes.

Embora as sociedades ameríndias dos astecas mexicanos e incas peruanos fossem muito grandes e fortemente urbanizadas na época da conquista espanhola, esse não era o caso do resto da América, que era pouco povoada por numerosas pequenas tribos, muitas ou a maioria das quais ainda mantinham um estilo de vida caçador-coletor. Não existiam cidades nem centros urbanos e a população não havia desenvolvido a escrita, embora algumas tribos adotassem estilos de vida civilizados e o uso de uma língua escrita após um ou dois séculos de contato europeu.

A esmagadora maioria das mortes de nativos foi devido à disseminação não intencional de doenças europeias para as quais eles não possuíam imunidade, e a maioria dessas vítimas provavelmente morreu antes de ver um homem branco ou mesmo ouvir que existiam. Na América do Norte, de acordo com as melhores estimativas, talvez não mais do que dez ou vinte mil ameríndios tenham sido mortos por brancos americanos em quase três séculos de guerras e massacres, uma pequena fração dos mortos na constante guerra intertribal do mesmo período.

Na época em que o governo dos EUA começou suas sucessivas ondas de “remoções de índios” durante o século XIX, a população de colonos brancos havia crescido exponencialmente e superado os nativos em até 100 para 1. Além disso, os casamentos mistos não eram incomuns, com as Primeiras Famílias da Virgínia orgulhosamente traçando sua ancestralidade até uma princesa índia, e muitos americanos comuns também costumavam fazer afirmações semelhantes de ter um ou dois ameríndios em sua árvore genealógica.

Na época em que o governo dos EUA começou suas sucessivas ondas de “remoções de índios” durante o século XIX, a população de colonos brancos havia crescido exponencialmente e superado os nativos em até 100 para 1. Além disso, os casamentos mistos não eram incomuns, com as Primeiras Famílias da Virgínia orgulhosamente traçando sua ancestralidade até uma princesa índia, e muitos americanos comuns também costumavam fazer afirmações semelhantes de ter um ou dois ameríndios em sua árvore genealógica.

Durante a maior parte da década de 1920, o líder da maioria republicana no Senado foi Charles Curtis, três oitavos ameríndio por ascendência e um membro inscrito da Nação Kaw. Em 1929, Curtis tornou-se vice-presidente de Herbert Hoover, com sua ascensão política não passando de uma mera curiosidade, em vez de algo que provocasse qualquer tipo de controvérsia racial. A maioria desses fatos históricos importantes foi efetivamente apresentada no livro Not Stolen pelo historiador Jeff Fynn-Paul, publicado no início deste ano.

Não é nem preciso dizer que, se os colonos judeus na Palestina já constituíssem 99% da população local às vésperas da guerra de 1948, a situação teria sido muito diferente, e o mesmo seria verdade hoje se a maioria dos israelenses se gabasse orgulhosamente de sua ancestralidade palestina real ou imaginária, com um líder político de alto escalão israelense sendo meio palestino. As histórias de assentamentos de Israel e dos EUA não têm quase nada em comum.

No entanto, embora as histórias dos dois países sejam totalmente diferentes, aspectos de suas historiografias atuais compartilham uma conexão interessante. Desde seus primeiros dias, a sociedade americana foi governada por sua tradicional elite governante anglo-saxônica, descendentes dos primeiros colonos e junto com grupos étnicos assimilados, constituindo uma grande maioria da população nacional. Mas durante o século XX, seu domínio foi desafiado pelas elites judaicas em ascensão em uma luta silenciosa na qual escolas e universidades se tornaram um campo de batalha importante. Portanto, é interessante que Howard Zinn e outros acadêmicos judeus tenham liderado o esforço para promover uma história tendenciosa ou mesmo fraudulenta dos assentamentos americanos, talvez considerando-a como uma arma ideológica que poderia destruir a legitimidade política de seus rivais gentios, assim como Joan Peters tentou sem sucesso fazer contra os palestinos.

Embora a história da colonização europeia da América tenha pouca semelhança com os eventos infelizes que Pappe relata, existe uma analogia histórica surpreendentemente próxima, mas que não recebe menção em seu texto. Algumas frases na contracapa da edição em brochura resumiram com precisão o conteúdo:

“A Guerra da Independência de Israel de 1948 envolveu uma das maiores migrações forçadas da história moderna. Cerca de um milhão de pessoas foram expulsas de suas casas sob a mira de armas, civis foram massacrados e centenas de aldeias palestinas destruídas.”

Ao ler seu livro, tive a sensação de que o autor ficou tão chocado com os eventos horríveis que estava descrevendo quanto as próprias vítimas palestinas, e achou difícil entender como a liderança sionista acreditava que poderia se safar de crimes de tão grande magnitude, especialmente após os princípios idealistas consagrados na Carta das Nações Unidas pelos vitoriosos Aliados da Segunda Guerra Mundial. As páginas iniciais de seu livro mencionam várias limpezas étnicas anteriores, como o caso de 1913 dos 200.000 búlgaros expulsos da Turquia. No entanto, ele parece completamente inconsciente de que a maior limpeza étnica da história do mundo, muito maior em escala do que a que ele relata, ocorreu apenas alguns anos antes, implementada com o total apoio político das organizações internacionais que ele admira.

Embora Pappe provavelmente compartilhasse os sentimentos humanitários de Freda Utley, é possível que ele nunca tenha ouvido falar dessa proeminente jornalista de meados do século XX. Nascida inglesa, Utley se casou com um comunista judeu e se mudou para a União Soviética, depois fugiu para a América depois que seu marido caiu em um dos expurgos de Stalin. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ela viajou para a Alemanha ocupada e descreveu as condições horríveis que viu lá, incluindo também a menção de eventos paralelos ao assunto do livro de Pappe, mas mais de uma dúzia de vezes maiores, como discuti em um artigo de 2018.

“Seu livro também deu cobertura substancial às expulsões organizadas de alemães étnicos da Silésia, Sudetos, Prússia Oriental e várias outras partes da Europa Central e Oriental, onde viveram pacificamente por muitos séculos, com o número total de tais expulsos geralmente estimado em 13 a 15 milhões. Às vezes, as famílias tinham apenas dez minutos para deixar as casas em que residiam há um século ou mais, depois eram forçadas a marchar a pé, às vezes por centenas de quilômetros, em direção a uma terra distante que nunca tinham visto, com suas únicas posses sendo o que podiam carregar com suas próprias mãos. Em alguns casos, todos os homens sobreviventes foram separados e enviados para campos de trabalho escravo, produzindo assim um êxodo composto apenas de mulheres, crianças e idosos. Todas as estimativas eram de que pelo menos alguns milhões morreram ao longo do caminho, de fome, doença ou exposição as intempéries do clima.

Hoje em dia, lemos incessantemente histórias dramáticas sobre a notória ‘Trilha das Lágrimas’ que os Cherokees padeceram no passado distante do início do século XIX, mas esse evento bastante semelhante do século XX foi quase mil vezes maior em tamanho. Apesar dessa enorme discrepância de magnitude e distância muito maior no tempo, eu acho que o primeiro evento pesa mil vezes mais na consciência pública dos americanos comuns. Nesse caso, isso demonstraria que o controle esmagador da mídia pode facilmente mudar a realidade percebida por um fator de um milhão ou mais.

O deslocamento populacional certamente parece ter representado a maior limpeza étnica da história do mundo, e se a Alemanha tivesse feito algo remotamente semelhante durante seus anos de vitórias e conquistas europeias, as cenas visualmente emocionantes de uma enorme enxurrada de refugiados desesperados se arrastando certamente teriam se tornado uma peça central de vários filmes da Segunda Guerra Mundial dos últimos setenta anos. Mas como nada disso aconteceu, os roteiristas de Hollywood perderam uma tremenda oportunidade.”

Embora os números exatos não sejam claros, minha impressão do livro de Pappe é que vários milhares de civis palestinos provavelmente morreram ou foram mortos durante os eventos brutais que ele descreve, que começaram em 1947. Mas, de acordo com todas as estimativas, dois a três milhões de civis alemães morreram durante um processo muito semelhante que ocorreu apenas dois anos antes, quando eles foram expulsos de terras que ocuparam pacificamente por muitos séculos. Certamente, o fato de essas expulsões étnicas anteriores terem sido ignoradas ou endossadas pelos governos ocidentais forneceu aos líderes sionistas a confiança de que sua considerável influência política lhes permitiria fazer o mesmo na Palestina, uma confiança que se mostrou completamente justificada.

Embora os números exatos não sejam claros, minha impressão do livro de Pappe é que vários milhares de civis palestinos provavelmente morreram ou foram mortos durante os eventos brutais que ele descreve, que começaram em 1947. Mas, de acordo com todas as estimativas, dois a três milhões de civis alemães morreram durante um processo muito semelhante que ocorreu apenas dois anos antes, quando eles foram expulsos de terras que ocuparam pacificamente por muitos séculos. Certamente, o fato de essas expulsões étnicas anteriores terem sido ignoradas ou endossadas pelos governos ocidentais forneceu aos líderes sionistas a confiança de que sua considerável influência política lhes permitiria fazer o mesmo na Palestina, uma confiança que se mostrou completamente justificada.

O artigo da Wikipedia sobre limpeza étnica tem 6.000 palavras e inclui dezenas de notas de rodapé e referências, mas, como era de se esperar, nunca menciona o caso da Nakba sofrida pelos palestinos, embora tenha sido um dos maiores exemplos da história e esteja muito presente nas notícias nos dias de hoje. E por razões muito semelhantes, mal chega a mencionar as expulsões alemãs do mesmo período, embora elas possam ter sido maiores do que todas as outras limpezas étnicas da história do mundo juntas. Além disso, embora a tragédia palestina tenha finalmente adquirido o nome identificador de Nakba na mídia ocidental, nenhum termo desse tipo jamais foi usado para trazer à tona as expulsões contemporâneas e muito maiores dos alemães, que, em vez disso, desapareceram quase totalmente da memória pública. Para os interessados em explorar o tema, eu recomendaria os importantes livros de Alfred-Maurice de Zayas, um advogado e historiador de direitos humanos de longa data, que passou décadas trabalhando na ONU.

O artigo da Wikipedia sobre limpeza étnica tem 6.000 palavras e inclui dezenas de notas de rodapé e referências, mas, como era de se esperar, nunca menciona o caso da Nakba sofrida pelos palestinos, embora tenha sido um dos maiores exemplos da história e esteja muito presente nas notícias nos dias de hoje. E por razões muito semelhantes, mal chega a mencionar as expulsões alemãs do mesmo período, embora elas possam ter sido maiores do que todas as outras limpezas étnicas da história do mundo juntas. Além disso, embora a tragédia palestina tenha finalmente adquirido o nome identificador de Nakba na mídia ocidental, nenhum termo desse tipo jamais foi usado para trazer à tona as expulsões contemporâneas e muito maiores dos alemães, que, em vez disso, desapareceram quase totalmente da memória pública. Para os interessados em explorar o tema, eu recomendaria os importantes livros de Alfred-Maurice de Zayas, um advogado e historiador de direitos humanos de longa data, que passou décadas trabalhando na ONU.

Alguns outros livros sobre o conflito Israel/Palestina

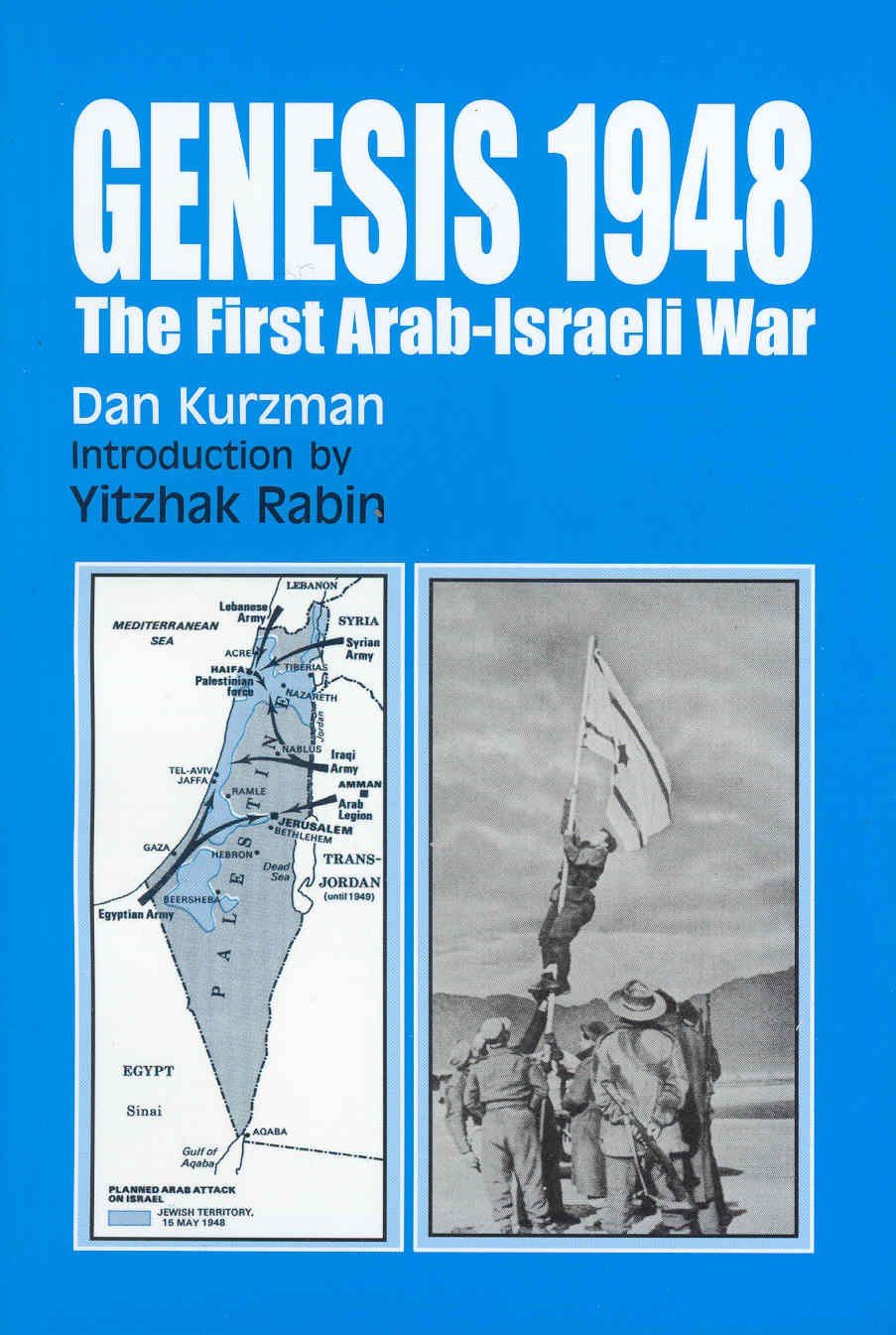

Os livros de Khalidi e Pappe fortaleceram muito minha compreensão da guerra de 1948 que estabeleceu o Estado de Israel e, simultaneamente, criou um grande número de refugiados palestinos. Durante o início dos anos 1980, li o clássico best-seller de Dan Kurzman de 1970, Genesis 1948, uma obra totalmente mainstream que formou minha primeira compreensão do conflito. Assim, com meu conhecimento dos fatos agora muito expandido, a súbita eclosão de violência horrível no início de outubro de 2023 me levou a reler esse trabalho novamente depois de mais de 40 anos. Para minha considerável surpresa, ele realmente envelheceu muito bem, com as 800 páginas de sua edição em brochura fornecendo um relato emocionante e razoavelmente imparcial da primeira guerra árabe-israelense.

Os livros de Khalidi e Pappe fortaleceram muito minha compreensão da guerra de 1948 que estabeleceu o Estado de Israel e, simultaneamente, criou um grande número de refugiados palestinos. Durante o início dos anos 1980, li o clássico best-seller de Dan Kurzman de 1970, Genesis 1948, uma obra totalmente mainstream que formou minha primeira compreensão do conflito. Assim, com meu conhecimento dos fatos agora muito expandido, a súbita eclosão de violência horrível no início de outubro de 2023 me levou a reler esse trabalho novamente depois de mais de 40 anos. Para minha considerável surpresa, ele realmente envelheceu muito bem, com as 800 páginas de sua edição em brochura fornecendo um relato emocionante e razoavelmente imparcial da primeira guerra árabe-israelense.

Kurzman não era um acadêmico, mas como um ex-jornalista premiado do Washington Post, ele se baseou fortemente nas memórias e livros de alguns dos principais participantes, complementados por quase 1.000 entrevistas com figuras de todos os lados do conflito. Embora sua ênfase possa favorecer ligeiramente os israelenses, ele na verdade forneceu fatos básicos muito diferentes da narrativa padrão da mídia, mencionando a considerável superioridade em tamanho das forças sionistas treinadas em relação aos exércitos árabes e a grande quantidade de novas armas do bloco soviético que os sionistas haviam recebido ilegalmente durante uma longa trégua na luta. O notório massacre sionista dos aldeões de Deir Yassin foi descrito longamente, juntamente com os esforços deliberados para expulsar os palestinos de várias outras comunidades. As histórias dos conflitos políticos internos dentro de ambos os campos também foram contadas, com os vários estados árabes muitas vezes em desacordo amargurado uns com os outros; o mesmo também aconteceu com as diferentes facções sionistas, com os sionistas de direita realmente levando à cabo uma tentativa sangrenta de golpe no meio da guerra, com muitas vidas perdidas com judeus matando judeus. Tanto os árabes quanto os sionistas cometeram vários erros táticos e às vezes estratégicos, e os principais comandantes militares de cada lado foram mortos por suas próprias tropas em circunstâncias bastante suspeitas.

O livro de Kurzman foi amplamente elogiado na época em que foi publicado e, embora não possa ser considerado uma história acadêmica do conflito, depois de mais de meio século, acho que ainda constitui um excelente relato jornalístico da primeira guerra, muito menos tendencioso do que a grande maioria de tudo o mais escrito naquela época e depois.

Um tipo muito diferente de livro que eu recomendo fortemente é Against Our Better Judgment, autopublicado em 2014 por Alison Weir, jornalista e ativista antissionista. Assim como indicado pelo subtítulo, seu trabalho resume de forma muito sucinta a “história oculta” da criação de Israel, fornecendo fatos importantes ignorados ou severamente distorcidos pela grande mídia ocidental. Em seu prefácio, a autora explica que o que originalmente começou como um longo artigo de resumo acabou se tornando um livro muito curto, com o texto principal com menos de 100 pequenas páginas de bolso, que pode ser lido facilmente em apenas algumas horas, mas também incluindo notas extensas e referências copiosas para aqueles que desejam se aprofundar.

Um tipo muito diferente de livro que eu recomendo fortemente é Against Our Better Judgment, autopublicado em 2014 por Alison Weir, jornalista e ativista antissionista. Assim como indicado pelo subtítulo, seu trabalho resume de forma muito sucinta a “história oculta” da criação de Israel, fornecendo fatos importantes ignorados ou severamente distorcidos pela grande mídia ocidental. Em seu prefácio, a autora explica que o que originalmente começou como um longo artigo de resumo acabou se tornando um livro muito curto, com o texto principal com menos de 100 pequenas páginas de bolso, que pode ser lido facilmente em apenas algumas horas, mas também incluindo notas extensas e referências copiosas para aqueles que desejam se aprofundar.

Embora contenha alguns erros de digitação sérios – em termos atuais, o valor em dólares da propriedade palestina apreendida pelo novo estado israelense obviamente totalizou bilhões em vez de trilhões – e faça uma ou duas afirmações históricas que considero duvidosas, Weir é geralmente uma escritora muito cuidadosa e quase tudo em seu livro parece bastante sólido e confiável, certamente muito mais do que alguns best-sellers excessivamente promovidos pelas principais editoras e contando com sinopses brilhantes de literatos famosos. Se todos os americanos instruídos lessem este pequeno livro como um corretivo de décadas de propaganda distorcida da mídia, acho que as políticas americanas no Oriente Médio teriam sido muito melhores.

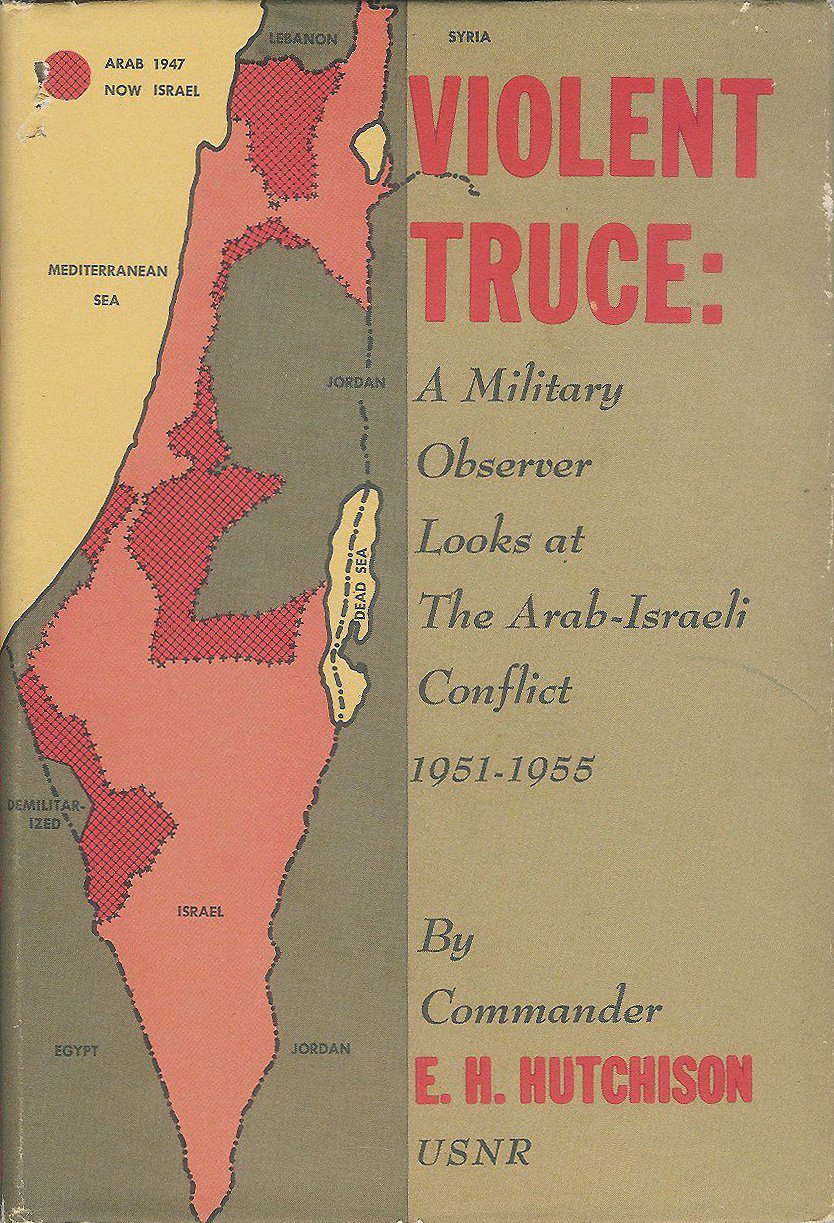

A evidência de que o tratamento extremamente unilateral dos Estados Unidos ao conflito no Oriente Médio remonta a gerações é fornecida por Violent Truce, um pequeno livro de 1956 que reli recentemente vários anos depois de encontrá-lo pela primeira vez. O autor foi o comandante E.H. Hutchison, um oficial naval americano profissional que havia sido designado para servir como líder da força internacional de manutenção da paz autorizada pela ONU estacionada entre israelenses e árabes após o acordo de trégua original de 1949.

A evidência de que o tratamento extremamente unilateral dos Estados Unidos ao conflito no Oriente Médio remonta a gerações é fornecida por Violent Truce, um pequeno livro de 1956 que reli recentemente vários anos depois de encontrá-lo pela primeira vez. O autor foi o comandante E.H. Hutchison, um oficial naval americano profissional que havia sido designado para servir como líder da força internacional de manutenção da paz autorizada pela ONU estacionada entre israelenses e árabes após o acordo de trégua original de 1949.

Nas primeiras páginas do texto, o autor explicou que, devido à cobertura do conflito na mídia americana, ele havia tido de início uma impressão fortemente favorável dos israelenses, acreditando que eles estavam totalmente certos sobre as particularidades do conflito e ele suspeitava de seus oponentes árabes. Mas uma vez que ele estava em cena, os incidentes do dia-a-dia que ele se deparou rapidamente o levaram a uma conclusão oposta. Praticamente todas as ações ilegais e violações da trégua foram do lado israelense, incluindo uma série de incidentes potencialmente mortais dirigidos às forças de paz internacionais, para não mencionar os pobres civis palestinos. Tais conclusões obviamente diferiam muito do que foi apresentado na época na maioria das publicações americanas, mas seu relato foi totalmente endossado e corroborado por vários outros oficiais militares da ONU, incluindo o comandante geral, e esses indivíduos forneceram três prefácios separados para seu livro.

Este relato de testemunha ocular em primeira mão de um oficial militar americano não conseguiu garantir nenhuma grande editora e só foi divulgado pela Devin-Adair, uma pequena editora irlandesa-americana disposta a publicar um material tão controverso. Apesar de sua publicação logo após a Crise de Suez de 1956 e a guerra árabe-israelense, o livro atraiu pouca atenção e leitores em comparação com os best-sellers subsequentes que glorificam Israel em termos propagandistas, como Exodus, de Leon Uris. O manuscrito foi finalizado no final de 1955, e qualquer pessoa que o lesse não ficaria surpresa com o fato de que, no ano seguinte, Israel embarcou em uma guerra de agressão contra vários de seus vizinhos.

Naquela época, como atualmente, as grandes editoras quase invariavelmente fechavam suas portas para livros críticos a Israel, que só podiam ser lançados por pequenas editoras, muitas vezes ideológicas, ou mesmo fossem apenas autopublicados. A terrível violência da Segunda Intifada durante o início dos anos 2000 levou a Counterpunch Press a publicar vários livros curtos nesse sentido, que reli recentemente depois de alguns anos.

The Case Against Israel, do filósofo político canadense Michael Neumann, foi publicado em 2005 e obviamente pretendia ser uma resposta ao best-seller de Dershowitz de 2003 com o título oposto. O autor efetivamente expôs a flagrante imoralidade da criação do Estado de Israel, bem como o apoio político e financeiro injustificado que continuou a receber, apesar de sua dura opressão aos palestinos. Mas mesmo deixando de lado essas questões filosóficas de certo e errado, o texto forneceu uma grande quantidade de informações factuais e históricas importantes embaladas em seu pequeno tamanho, que podem ser facilmente lidas em apenas algumas horas.

The Case Against Israel, do filósofo político canadense Michael Neumann, foi publicado em 2005 e obviamente pretendia ser uma resposta ao best-seller de Dershowitz de 2003 com o título oposto. O autor efetivamente expôs a flagrante imoralidade da criação do Estado de Israel, bem como o apoio político e financeiro injustificado que continuou a receber, apesar de sua dura opressão aos palestinos. Mas mesmo deixando de lado essas questões filosóficas de certo e errado, o texto forneceu uma grande quantidade de informações factuais e históricas importantes embaladas em seu pequeno tamanho, que podem ser facilmente lidas em apenas algumas horas.

Qualquer um que critique fortemente as políticas israelenses, e ainda mais qualquer um que qualifique suas  origens e status atual como imorais, certamente enfrentará acusações rudes de antissemitismo, uma palavra mais recentemente estendida para incluir críticas ao massacre contínuo de civis em Gaza. The Politics of Anti-Semitis , editado por Alexander Cockburn e Jeffrey St. Clair, foi lançado em 2003 e cobriu exatamente essas questões recorrentes de forma muito completa, contendo ensaios de Finkelstein e Neumann, juntamente com mais de uma dúzia de outros que enfrentaram as mesmas acusações, incluindo o Prof. Edward Said, da Universidade de Columbia. Nada realmente mudou nos últimos vinte anos, exceto que a censura da mídia se tornou muito mais severa, censura esta necessária frente aos crimes de guerra recentes muito mais graves de Israel.

origens e status atual como imorais, certamente enfrentará acusações rudes de antissemitismo, uma palavra mais recentemente estendida para incluir críticas ao massacre contínuo de civis em Gaza. The Politics of Anti-Semitis , editado por Alexander Cockburn e Jeffrey St. Clair, foi lançado em 2003 e cobriu exatamente essas questões recorrentes de forma muito completa, contendo ensaios de Finkelstein e Neumann, juntamente com mais de uma dúzia de outros que enfrentaram as mesmas acusações, incluindo o Prof. Edward Said, da Universidade de Columbia. Nada realmente mudou nos últimos vinte anos, exceto que a censura da mídia se tornou muito mais severa, censura esta necessária frente aos crimes de guerra recentes muito mais graves de Israel.

A “Indústria do Holocausto” e Israel

Há uma íntima e óbvia conexão entre o Holocausto – o extermínio planejado de seis milhões de judeus europeus durante a Segunda Guerra Mundial – e a criação do Estado de Israel, que ocorreu apenas três anos depois. De fato, em 1993, o historiador israelense Tom Segev publicou o livro The Seventh Million [O Sétimo Milhão], discutindo essa relação exata de causa e efeito, com o significado do título claro para todos. Portanto, não devemos nos surpreender que as referências ao Holocausto apareçam em quase todos os livros discutidos acima, fornecendo grande parte da explicação e justificativa para a criação de Israel. Esse evento histórico anterior serviu como uma arma ideológica extremamente poderosa para os sionistas, isolando-os de quaisquer grandes repercussões por sua conquista e expulsão dos palestinos.

Sem a realidade do Holocausto, o projeto sionista de décadas para criar um Estado judeu com certeza quase absoluta teria fracassado. Por exemplo, Pappe enfatiza que, embora os britânicos mantivessem uma enorme força militar na Palestina, com 100.000 soldados guarnecendo um país de menos de dois milhões, as consequências políticas do Holocausto os deixaram incapazes de suprimir ataques sionistas generalizados usando os mesmos métodos duros que haviam empregado com sucesso uma década antes para esmagar a Revolta Árabe.

Essa conexão íntima entre o Holocausto e a Nakba teve algumas consequências irônicas. Em 1999, Peter Novick publicou The Holocaust in American Life [O Holocausto na Vida Americana], um trabalho seminal observando que durante os anos imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto esteve quase totalmente ausente da consciência pública americana, mesmo entre os judeus americanos, e foi apenas durante a década de 1960 que gradualmente se tornou um importante tópico de discussão pública e cobertura da mídia, bem como uma questão central para os judeus americanos. Em uma crítica inflamada, Norman Finkelstein argumentou que a guerra árabe-israelense de 1967 explicava essa transformação, já que os sionistas ressuscitaram desesperadamente essa história esquecida para justificar e desculpar sua guerra de conquista e a opressão dos palestinos que se seguiu, ao mesmo tempo em que usavam essa narrativa de ameaça e vitimização para cimentar a lealdade de seus hesitantes apoiadores americanos.

No ano seguinte, Finkelstein expandiu algumas dessas mesmas ideias em um livro curto, mas contundente, intitulado A Indústria do Holocausto, e ele é mais conhecido por esse trabalho, que eu li originalmente há cerca de uma dúzia de anos e reli agora. De acordo com o primeiro parágrafo de sua introdução, o Holocausto tornou-se “uma arma ideológica indispensável” que Israel usa para defender seu “horrendo histórico de violações de direitos humanos” contra os palestinos, e nas páginas que se seguem ele documenta a corrupção maciça e a desonestidade das organizações judaicas envolvidas no ativismo do Holocausto, extorquindo muitos bilhões de dólares de países ao redor do mundo com base em alegações totalmente fraudulentas. Ele também enfatizou que muitas das vítimas mais importantes do Holocausto eram invenções e fraudes declaradas, com seu segundo capítulo intitulado “Impostores, Trapaceiros e História”.

No ano seguinte, Finkelstein expandiu algumas dessas mesmas ideias em um livro curto, mas contundente, intitulado A Indústria do Holocausto, e ele é mais conhecido por esse trabalho, que eu li originalmente há cerca de uma dúzia de anos e reli agora. De acordo com o primeiro parágrafo de sua introdução, o Holocausto tornou-se “uma arma ideológica indispensável” que Israel usa para defender seu “horrendo histórico de violações de direitos humanos” contra os palestinos, e nas páginas que se seguem ele documenta a corrupção maciça e a desonestidade das organizações judaicas envolvidas no ativismo do Holocausto, extorquindo muitos bilhões de dólares de países ao redor do mundo com base em alegações totalmente fraudulentas. Ele também enfatizou que muitas das vítimas mais importantes do Holocausto eram invenções e fraudes declaradas, com seu segundo capítulo intitulado “Impostores, Trapaceiros e História”.

Parte da indignação de Finkelstein veio de sua conexão pessoal com esses eventos históricos, já que seus pais sofreram nos campos alemães e a maior parte de sua família morreu durante aqueles anos de guerra. Mas ele é um especialista no Oriente Médio, e não na Segunda Guerra Mundial ou na era nazista, e sua perspectiva geral sobre o Holocausto parecia absolutamente convencional e mainstream, com seu trabalho ganhando elogios de Raul Hilberg, o fundador e reitor dos Estudos do Holocausto.

Embora seu livro tenha sido colocado na lista negra e tenha sido quase totalmente ignorado pelas publicações americanas, a imprensa da Europa era muito menos controlada naquela época, e A Indústria do Holocausto se tornou uma grande sensação editorial lá e em grande parte do resto do mundo, alcançando o topo de muitas listas nacionais de best-sellers e sendo traduzido para pelo menos dezesseis idiomas diferentes.

Finkelstein certamente estava correto ao argumentar que o Holocausto havia se tornado uma das armas ideológicas mais poderosas de Israel no último meio século, um cartão universal de saída livre da prisão que permitia ao Estado judeu violar regularmente todos os princípios estabelecidos do direito internacional sem incorrer em qualquer penalidade séria, ao mesmo tempo em que vinculava fortemente a lealdade dos judeus da diáspora nos EUA e no resto do mundo. Mas mesmo a ferramenta de propaganda mais poderosa tem uma data de validade eventual, e mais de três gerações se passaram desde os eventos em questão, então, ao longo dos anos, os defensores de Israel naturalmente buscaram algum substituto eficaz.

Em circunstâncias diferentes, a teoria de Joan Peters mais tarde revivida por Alan Dershowitz poderia ter conseguido se consagrar, com as sociedades ocidentais caindo na farsa flagrante de que os palestinos não eram nativos da Palestina, uma “Grande Mentira” que Hollywood teria ecoado infinitamente em suas produções. Se assim for, o gênero de filmes de “Negação da Nakba” pode ter gradualmente sucedido aqueles que celebram os horrores do Holocausto, minando completamente qualquer apoio público aos milhões de vítimas palestinas do sionismo. Não é de surpreender que a fraude ridícula de Peters tenha sido fortemente endossada por figuras imponentes da erudição do Holocausto, como Lucy Dawidowicz, junto com Walter Reich, o diretor fundador do Museu do Holocausto dos EUA, e o ganhador do Prêmio Nobel de 1986 Elie Weisel. Mas o próprio Finkelstein conseguiu expôr essa farsa antes que ela pudesse se enraizar demais para ser contestada.