A ideia de que em uma democracia o povo é governado por seus respectivos representantes eleitos é uma farsa completa. Consequentemente, a democracia é uma farsa completa.

[Esta palestra foi dada na Conferência Acadêmica Austríaca em 13 de março de 2009.]

Os Princípios do Comando Legítimo

Tom Hanks e Passepartout são os dois únicos habitantes humanos de uma ilha do Pacífico. Nenhum deles está ciente da existência do outro até que, em um dia fatídico, eles se encontram. O que acontece a seguir é crucial. Eles se cumprimentarão educadamente e cuidarão de suas respectivas vidas? Eles concordarão em cooperar para benefício mútuo? Eles vão lutar? Quem pode dizer? No entanto, podemos estar razoavelmente seguros em supor que, se Hanks ordenasse a Passepartout “Tote dat barge! Lif’ dat bale!” ou exigir que Passepartout abandone seu hábito vil de beber suco de coco enquanto come peixe, ou insistir para que Passepartout coopere com ele em suas aventuras de pesca e caça, ou se abstenha de trabalho servil no domingo – em suma, se Hanks fosse de alguma forma tentar exigir que Passepartout obedeça às suas ordens, Passepartout se ressentiria, creio eu, com razão, e provavelmente resistiria a tais injunções. O mesmo, é claro, se aplica se os papéis fossem invertidos e Passepartout assumisse a posição de aspirante a comandante.

O cenário Hanks-Passepartout pode ser replicado em inúmeras variações literárias, limitadas apenas pela fertilidade da imaginação. Por exemplo, mais pessoas poderiam ser adicionadas à população da ilha e, embora isso resultasse em mais relacionamentos possíveis, não mudaria a natureza desses relacionamentos. Os princípios essenciais sobre a legitimidade do comando podem ser estabelecidos pela reflexão sobre o nosso drama insular:

- Adam pode legitimamente ordenar a Benjamin que se abstenha da ação C se e somente se C for uma iniciação demonstrável de agressão contra a pessoa ou propriedade de Adam ou contra a pessoa ou propriedade de outro ser humano inocente.[1]

- Adam pode legitimamente ordenar a Benjamin que execute ação C se e somente se C for um elemento de um acordo vinculativo livremente (não coercitivo) entre Adam e Benjamin, e C não violar a condição 1.

- Em nenhum outro caso Adam pode legitimamente comandar Benjamin.

- Se, em 1, Benjamin se recusa a abster da ação C, então Adam pode usar força proporcional para contê-lo ou puni-lo.

- Se, em 2, Benjamin se recusar a realizar ação C, Adam pode usar a força proporcional para obter uma compensação.

- Se, em 3, Adam comanda Benjamin, Benjamin pode se recusar a cumprir tal comando e, quando apropriado, pode resistir a esse comando com força proporcional.

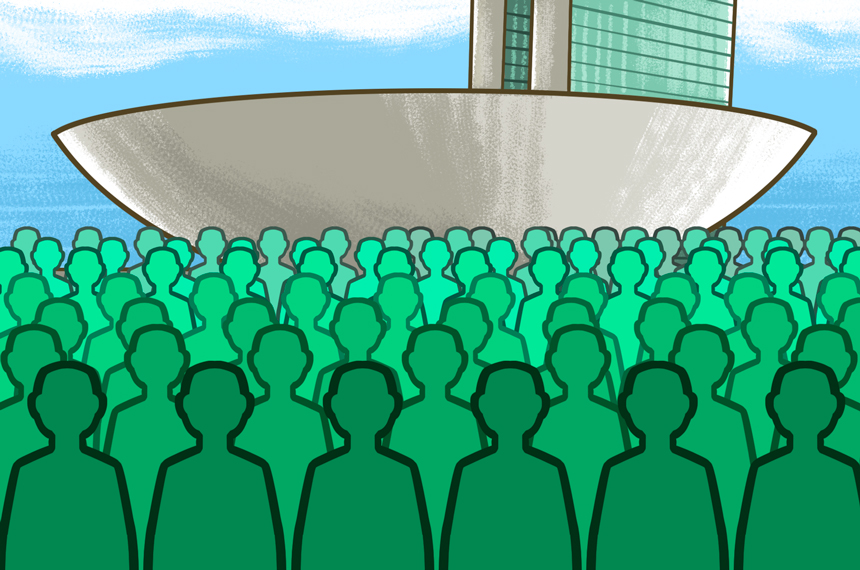

O que é verdade para um é verdade para muitos, de modo que, se ninguém tem o direito de me comandar, duas pessoas agindo separadamente ou em conjunto não têm esse direito. Elas podem, é claro, se juntar para usar sua força superior para me coagir a fazer o que elas exigem, mas isso é uma questão de poder, não é de direito. Se o número que pretende me comandar seja um, dois, sete, 1223 ou 10 milhões, não pode, exceto nas condições esboçadas acima, ser uma questão de direito.

Governantes e Governados

Então, vamos considerar a situação que todos nós enfrentamos em nossas vidas diárias. Em todo estado moderno, algum grupo de pessoas – geralmente um grupo bastante pequeno de pessoas – pretende ter autoridade para comandar a massa da população a fazer isso ou aquilo ou se abster de fazer isso ou aquilo. Eles não possuem tal direito em virtude de algum dom divino especial, menos ainda em virtude de sua inteligência manifestamente superior ou virtude moral, uma vez que a triste experiência mostra que nossos líderes, em geral, não são melhores em geral do que o resto de nós e são muitas vezes, infelizmente, muito piores. Com que direito, então, eles reivindicam a autoridade para nos comandar, para fazer leis para nós que governam muitos, se não a maioria, dos aspectos significativos de nossas vidas?

O governo (como é comumente chamado o exercício sistemático de tal comando) requer uma justificativa. Isso não é para levantar a questão anárquica mais fundamental de saber se a governança é justificada – no contexto deste artigo, prescindimos dessa questão – é apenas para perguntar por que eles têm o direito de nos pedir para pagar impostos ou servir em suas forças armadas ou abster-se de usar drogas não aprovadas pelo governo ou dirigir sem cinto de segurança. É perguntar por que alguns são governantes e outros são governados.

Num passado não tão distante, aqueles que reivindicavam o direito de governar os outros o faziam porque tinham, alegavam, um mandato de Deus (mais ou menos como os Blues Brothers, mas com ambições mais amplas); ou eram melhores do que a raça comum do homem em virtude de seus intelectos notáveis, caracteres nobres, vontade nietzschiana ou árvore genealógica distinta; ou tinham mais dinheiro do que o campesinato; ou eram simplesmente mais poderosos do que a maioria das outras pessoas. Qualquer que seja o caráter persuasivo que tais justificativas possam ter tido no passado, elas não têm nenhum agora. As teorias de governo de direitos divinos estão em baixa no mercado intelectual, as teorias aristocráticas de governo não são respeitadas, as teorias oligárquicas são ainda menos, e as teorias do “poder é direito” estão agora, como sempre foram, absolutamente falidas. Na arena da justificação governamental, a democracia é o único jogador a permanecer em campo, pois se há um artigo de fé fundamental no mundo contemporâneo, não é que Deus esteja morto ou que o futebol seja o jogo bonito; é, sim, que democracia é uma coisa boa. Tão arraigada, tão difundida, tão aceita é essa crença que questioná-la é provocar perplexidade, estupefação, confusão e, quando se torna evidente que não se está brincando, consternação, descrença e escárnio.

Democracia e Representação

A chave para a justificação e aceitação popular da democracia é a ideia de representação: aqueles que são governados são considerados governados por aqueles que os representam e assim, afirma-se, ao serem governados por aqueles que os representam, eles estão, de fato, governando-se. Isso supera o problema de por que, em qualquer estrutura política, alguns governam e outros são governados. Se governantes e governados são, de fato, a mesma coisa, então o problema de uma pessoa ou grupo de pessoas comandando arbitrariamente outra pessoa ou outro grupo desaparece. A justificação da governança política, então, repousa sobre a democracia, e a justificação da democracia, por sua vez, repousa sobre a representação. Se o berço da representação se quebrasse, então o berço da democracia viria abaixo, com bebê e tudo.

Um pouco menos metaforicamente, se a representação não pode ser satisfatoriamente explicada, então a democracia representativa ou indireta, o último candidato remanescente à justificação da governança política (no sentido de uma divisão da humanidade em governantes e governados) não se encontra em uma posição mais sustentável do que qualquer um de seus concorrentes desacreditados.

Apesar da importância central do conceito de representação, parece que não existe um grande trabalho sobre ele. A obra clássica nessa área é The Concept of Representation, de Hanna Pitkin,[2] hoje com mais de 40 anos. Ela apoia minha afirmação sobre a ligação entre democracia e representação, observando que “a popularidade contemporânea do conceito [de representação] depende muito de sua ligação com a ideia de democracia” (p. 2), embora, como ela bem aponta, “inicialmente, nem o conceito nem as instituições a que foi aplicado estavam ligados a eleições ou democracia” (p. 3). A conexão contingente da democracia com a representação é agora apenas de interesse histórico. Para a mente contemporânea, democracia e representação estão tão interligadas que quase são conceitualmente indistinguíveis.

Dada a firme ligação contemporânea entre democracia e representação, um problema na filosofia política é a melhor forma de conceber a representação política. Um representante político é um agente daqueles que representa, limitado ao cumprimento de suas instruções? Ou ele é um administrador, livre para agir no interesse daqueles que ele representa de acordo com seu próprio julgamento sobre quais são esses interesses? Ou ele não é um agente nem um delegado, sendo simplesmente capaz de fazer mais ou menos o que quiser depois de eleito? Ou existem outras possibilidades além dessas? O livro de Pitkin é uma análise extensa das várias opções.

Acredito que a ideia de representação política deriva tal força retórica de um conjunto de analogias frouxas com instâncias comuns e não problemáticas de representação, algumas das quais esboçarei abaixo; que nenhuma das instâncias ordinárias de representação se traduz sem perdas na esfera política e que, em última análise, não há uma ideia coerente de representação política que possa sobreviver ao escrutínio racional.

Pitkin alega que, no século XX, houve uma tendência a

menosprezar a representatividade das chamadas democracias indiretas como míticas ou ilusórias. Autores … argumentam que nenhum governo realmente representa, que um governo verdadeiramente representativo não existe. (pág. 4)

Não consegui encontrar muita evidência de tal depreciação além da corrente anárquica do libertarianismo, mas, do jeito que está, estou feliz em acrescentar minha pequena contribuição a isso.

O que é representar?

Existem restrições à representação? Pode-se imaginar um homem se levantando em uma assembleia de acionistas e dizendo “Eu represento o pequeno investidor e acredito que todo o conselho de administração deve ser removido” ou, em uma universidade, dizendo: “Eu represento o pessoal administrativo da universidade e queremos paridade de tratamento com o corpo docente.” Pode-se questionar se esses supostos representantes são ou não de fato representativos, mas sua alegação de serem representantes de seus eleitores parece, em princípio, compreensível, mesmo que se revele falsa. No entanto, o que se pensaria de um homem que se levantasse para dizer “Eu me represento e acredito que toda a diretoria deveria ser removida” ou “Eu me represento e exijo igualdade de tratamento com o corpo docente da universidade”. Pareceria, eu sugiro, um pouco estranho.

Claro, pode-se imaginar que, em circunstâncias em que é costumeiro ou convencional que um seja representado por outro (por exemplo, como réu em um julgamento), pode-se responder à pergunta “Quem o representa?” dizendo “estou me representando, meu Senhor” – claramente, no entanto, isso deve ser entendido como equivalente à negação perfeitamente sensata de que qualquer outra pessoa está me representando, em vez da afirmação duvidosamente significativa de que estou, de fato, representando a mim mesmo. Parece, então, que uma restrição mínima à representação é que deveria haver uma distinção real entre aquele que faz a representação e aquele que está sendo representado.

Descartando a relevância da autorrepresentação, vamos testar nossas intuições examinando alguns exemplos comuns de representação:

- Não posso ir a uma reunião do comitê da associação de moradores da minha região. É uma reunião importante onde serão tomadas decisões de alguma importância, por isso peço à minha esposa que compareça. Eu a informo sobre meus pontos de vista sobre o importante assunto em discussão e, quando surge o tema, ela apresenta esses pontos de vista como sendo meus. Nessas circunstâncias, ela me representa.

- Uma questão será decidida nos escalões mais altos da universidade. Uma discussão ocorre em uma reunião do departamento de filosofia e surge um consenso geral. O presidente do departamento é mandatado para dar a conhecer a visão coletiva do departamento aos poderes constituídos. Nessas circunstâncias, o chefe do departamento representa o departamento.

- Quero comprar algo em um leilão, mas não quero aparecer lá por medo de aumentar o preço. Eu contrato um estudante de pós-graduação carente para comprar uma pintura para mim. Dou-lhe instruções explícitas sobre o preço. Ele faz exatamente o que eu o comissionei para fazer. Ele me representa nesta transação específica.

- Concedo procuração aos meus advogados com instruções gerais, mas não completamente elásticas. Enquanto permanecerem no âmbito dessas instruções, eles me representam.

- João é meu membro local do parlamento. Eu não votei nele. Não concordo com nenhuma de suas opiniões. Ele me representa?

- Robinson é meu membro local do parlamento. Votei nele, não porque desejasse ativamente sua eleição, mas porque queria impedir a eleição de um candidato ainda pior. Por acaso, concordo com alguns, mas não com todos os seus pontos de vista. Ele me representa em todos os momentos, ou apenas quando suas ações estão de acordo com meus pontos de vista?

De que maneira os representantes políticos devem ser representativos?

De que forma nossos representantes políticos são representativos? O que significa para um homem representar outro? Em circunstâncias normais, como mostram nossos exemplos, aqueles que nos representam o fazem por nossa ordem e deixam de fazê-lo por nossa ordem. Eles agem de acordo com nossas instruções dentro dos limites de um determinado mandato e nós somos responsáveis pelo que eles fazem como nossos agentes. Além disso, a característica central da representação por agência é que o agente é responsável perante seu principal e é obrigado a agir no interesse do principal. É esta a situação com os meus chamados representantes políticos? Os representantes políticos não são (geralmente) legalmente responsáveis perante aqueles que supostamente representam. De fato, nos estados democráticos modernos, a maioria dos supostos princípios de um representante são de fato desconhecidos para ele. Pode um representante político ser o agente de uma multidão? Isso também parece improvável. E se os principais tiverem interesses divergentes entre si? Um representante político deve, então, necessariamente deixar de representar um ou mais de seus principais. O melhor que pode ser feito nessas circunstâncias é o político servir a muitos e trair a poucos.[3]

Pitkin nota,

Um representante político — pelo menos o membro típico de uma legislatura eleita — tem um eleitorado em vez de um único principal; e isso levanta problemas sobre se um grupo tão desorganizado pode ter um interesse para ele defender, muito menos uma vontade à qual ele poderia responder, ou uma opinião diante da qual ele poderia tentar justificar o que fez… o representante político tem um eleitorado, não um principal. Ele é escolhido por um grande número de pessoas; e, embora possa ser difícil determinar o interesse ou os desejos de um único indivíduo, é infinitamente mais difícil fazê-lo para um eleitorado de milhares. Em muitas questões, um eleitorado pode não ter nenhum interesse, ou seus membros podem ter vários interesses conflitantes. (págs. 215; 219–20)

Na visão de Pitkin, essas passagens estabelecem a dificuldade de representar um eleitorado. No entanto, ela subestima o problema. Não é que seja difícil representar um eleitorado – é que é impossível, e ela mesma deu a pista por que é assim. Não há interesse comum ao eleitorado como um todo, ou, se houver, é tão raro que é praticamente inexistente. Sendo assim, não há nada para representar.

Alguns podem discordar da noção de representação apresentada aqui e argumentar que estamos lidando com um fenômeno consideravelmente mais complexo, que a representação política é apenas uma instância de uma variedade de tipos de representação, que a representação pode ser simbólica, formal, religiosa ou icônica. Em primeiro lugar, embora minhas observações se apliquem principalmente à representação como agência, considerações semelhantes podem ser feitas, mutatis mutandis, na representação como administrador, deputado ou comissário e assim por diante.[4] Mais uma vez, como em nosso drama da ilha deserta, o ponto conceitual básico pode ser apreendido a partir de um único exemplo de representação-como-agência – há pouco a ganhar, exceto um tédio tranquilizador, de um ensaio da inaplicabilidade do outros tipos paradigmáticos à representação política. Em segundo lugar, pode-se concordar que há atualmente uma variedade de noções de representação. Mencionei simbólico, formal, religioso e icônico como tipos de representação. Um tratamento completo exigiria uma discussão de todos esses e outros tipos de representação. O espaço não me permite fazer isso aqui, mas gostaria de fazer algumas observações sobre apenas um desses tipos atualmente desfrutando de uma onda de popularidade, ou seja, a representação icônica.

Na representação icônica, diz-se que A representa B se A é como B em algum aspecto particular; assim, uma mulher, simplesmente pelo fato de ser mulher, representa outras mulheres; uma pessoa de uma determinada cor de pele, simplesmente em virtude desse fato, representa outras pessoas com a mesma cor de pele. Mas há um problema lógico aqui. Tudo é como tudo em um aspecto ou outro, e assim acontece que, nessa noção de representação, qualquer coisa ou alguém representa qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Tal noção de representação a esvazia de qualquer significado real. Que sentido pode ser dado às alegações às vezes feitas de que algum grupo, digamos as mulheres, está “sub-representado” em determinadas profissões? Na maioria dos contextos, simplesmente não há representação acontecendo. Suponha que eu, um homem, esteja empregado em uma função específica em uma empresa específica – apenas em virtude de ser um homem eu não represento homens. Da mesma forma, não represento pais, filósofos, pessoas de meia-idade, mal-humorados ou qualquer outro grupo.

Essas não são arenas apropriadas para a representação e, portanto, não pode haver sub-representação simplesmente porque não pode haver representação. (Estranhamente, raramente se ouve reclamações de grupos sub-representados em ocupações não glamorosas como coleta de lixo ou trabalhos de esgoto.)

Outros tipos de representação – religiosa, simbólica, etc. – podem desempenhar um papel no discurso e na ação humana, mas isso não esclarece o problema central com o qual estamos atualmente preocupados, que é o da representação política. Não consigo imaginar ninguém satisfeito com um relato de representação política que, em última análise, a reduz ao simbólico, ao religioso ou ao icônico.

É claro que é perfeitamente possível que o conceito de representação seja sistematicamente ambíguo e que haja, na melhor das hipóteses, uma espécie de semelhança de família entre seus vários tipos. Se assim fosse, deixaria a noção de representação política como um primo mais ou menos distante de outros tipos de representação de modo que, como no caso das relações humanas, enquanto João se assemelha a Heitor, e Heitor se assemelha a Tiago, e Tiago se assemelha a Miguel, não se segue que João se pareça com Miguel de alguma forma. No entanto, Pitkin adota como pressuposto de trabalho a posição de que

a representação tem um significado identificável, aplicado de maneiras diferentes, mas controladas e detectáveis em diferentes contextos. Não é vago e mutável, mas um conceito único e altamente complexo que não mudou muito em seu significado básico desde o século XVII. (pág. 8)

Sua tentativa de definição é a seguinte: “representação, tomada de forma geral, significa tornar presente em algum sentido algo que, no entanto, não esteja presente literalmente ou de fato” (pp. 8-9). Segue-se imediatamente outra tentativa de definição que pode ou não ser a mesma: “na representação algo que não está literalmente presente é considerado como presente em um sentido não literal” (p. 9). Pitkin admite que esta/estas definições simples podem não ser particularmente úteis. É difícil discordar dessa avaliação negativa.

Tendo examinado exaustivamente as várias instâncias de representação não problemática – agente, administrador, deputado, comissário e assim por diante – Pitkin conclui:

Nenhuma das analogias de agir pelos outros no nível individual parece satisfatória para explicar a relação entre um representante político e seus eleitores. Ele não é agente, nem administrador, nem vice, nem comissário; ele atua para um grupo de pessoas sem um único interesse, a maioria das quais parece incapaz de formar uma vontade explícita sobre questões políticas. (pág. 221)

É difícil ver como esse ponto poderia ser colocado mais claramente. Alguém poderia pensar que tal estado de confusão conceitual levaria alguém a desistir de qualquer ideia de descobrir uma explicação coerente da representação política. Mas Pitkin continua:

Devemos então abandonar a ideia de representação política em seu sentido mais comum de “agir por”? Esta possibilidade tem sido sugerida algumas vezes; talvez a representação na política seja apenas uma ficção, um mito que faz parte do folclore de nossa sociedade. Ou talvez a representação deva ser redefinida para se adequar à nossa política; talvez devamos simplesmente aceitar o fato de que o que temos chamado de governo representativo é, na realidade, apenas uma competição partidária por cargos. (pág. 221)

Somos tentados a dizer: Sim! Sim! Infelizmente, Pitkin diz: Não! Não! Ela acha que é, talvez, “um erro abordar a representação política muito diretamente das várias analogias de representação individual – agente e administrador e deputado” (p. 221).

Ela então passa a sugerir uma espécie de relato institucional ou sistêmico:

A representação política é principalmente um arranjo público, institucionalizado, envolvendo muitas pessoas e grupos, e operando nas formas complexas de arranjos sociais de grande escala. O que a torna representação não é uma ação única de qualquer participante, mas a estrutura geral e o funcionamento do sistema, os padrões que emergem das múltiplas atividades de muitas pessoas. Ela é representação se o povo (ou um eleitorado) estiver presente na ação governamental, mesmo que não aja literalmente por si mesmo. (págs. 221–22)

Ela retoma essa ideia quando diz:

[Quando] falamos de representação política, estamos quase sempre falando de indivíduos agindo em um sistema representativo institucionalizado, e é contra o pano de fundo desse sistema como um todo que suas ações constituem representação, se o fazem. (pág. 225)

Francamente, isso é um absurdo e, em última análise, um indício de desespero. É isso. Nenhum dos usos paradigmáticos do termo “representação”, como exemplificado pelos vários exemplos que Pitkin considera (deputado, agente, etc.) é suficiente para dar sentido à ideia de representação política. Então, Pitkin inventa toda uma nova explicação sistêmica infundada. Em vez de indivíduos representando, temos um sistema que representa. Devemos esquecer que não conseguimos entender a representação política individual; podemos chutar o problema para o alto ignorando o indivíduo e fazendo com que o próprio sistema seja representativo. Arriscamo-nos a cometer a falácia da composição e afirmemos que, se a ideia de explicar a representação política por meio da análise de atos individuais de agência, tutela etc. é irrealizável, o problema dificilmente é resolvido simplesmente postulando “o sistema” como o superagente da representação.

Eu iria mais longe: a explicação sistêmica não é apenas inútil; é ofuscante, parece explicar quando, na verdade, simplesmente varre o problema para baixo de um tapete pseudo-explicativo, de uma maneira que lembra a postulação do “poder dormitivo” do médico em Le Malade imaginaire como explicação das qualidades soporíferas do ópio.[5] Isso, é claro, é explicar o obscuro pelo mais obscuro; é também um exemplo notável do que Alfred North Whitehead chamou de “a falácia da concretude mal colocada”.

Para ser sustentável, a democracia representativa ou indireta requer uma concepção de representação clara, robusta e defensável. Nenhuma concepção desse tipo surgiu, e é duvidoso que venha a surgir. Costumava-se dizer que apenas três coisas eram definitivamente verdadeiras sobre o Sacro Império Romano: não era sagrado, não era romano e não era um império. Da mesma forma, duas coisas são definitivamente verdadeiras para a democracia representativa: não é democracia e não é representativa.

No fundo, a representação é uma folha de figueira que é insuficiente para cobrir o fato nu e brutal de que mesmo em nossos estados modernos sofisticados, por mais elegante que seja a retórica e por mais persuasiva que seja a propaganda, uns governam e outros são governados. A única questão é, como Humpty-Dumpty observou em Através do Espelho, “qual deve ser o mestre – isso é tudo”.

Artigo original aqui

___________________________

Notas

[1] Esta é uma versão do axioma básico do libertarianismo. Quase todos os tratados sobre o assunto contêm uma exposição e defesa desse axioma. Ver, por exemplo, Boaz, D. (1997). Libertarianism: A Primer. Nova York: A Imprensa Livre; Rothbard, MN (1982). A ética da Liberdade. Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press. [Reimpresso (1998). Nova York: New York University Press.]; Rothbard, MN (2004). Homem, Economia e Estado. [2ª edição (Scholar’s Edition)] Auburn Alabama: Ludwig von Mises Institute.

[2] Pitkin, HD (1967). O Conceito de Representação. Berkeley e Los Angeles: University of California Press.

[3] Aqueles que conhecem, é claro, reconhecerão minha dívida aqui para com os escritos de Lysander Spooner.

[4] Um exemplo de representação simbólica ocorre quando Elrond está escolhendo a Sociedade do Anel em O Senhor dos Anéis: A Sociedade dos Anéis. Ele diz: “Para o resto, eles devem representar os outros Povos Livres do Mundo: Elfos, Anões e Homens. Legolas será para os Elfos; e Gimli, filho de Gloin para os Anões… Para os homens você terá Aragorn …” (Londres: Harper & Collins, p. 362).

[5] Molière (1673) Le Malade imaginaire — “quiat est in eo virtus dormitiva cujus est natura sensus assoupire“. (“Porque há nele uma virtude dormitiva cuja natureza é fazer com que os sentidos fiquem sonolentos.”)